2025.8 AUGUST 72号

REPORT & NETWORK

1 はじめに

東京農業大学は、これまでアフリカ諸国の大学や研究機関との研究交流および学生交流を積極的に取り組んできた1。2020年度に文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」~アフリカ諸国との大学間交流形成支援~に本学の構想「アフリカの栄養改善活動をフィールドとする協働実践型教育プログラム」(2020年度~2024年度)が採択された。プログラムでは交換留学に加え、アフリカの理解を促進するイベントやオンライン講義、オンライン交流を取り入 れ、アフリカ協定校との連携を強化した。本稿では、アフリカにおける農業農村開発に向けた人材育成を目指して東京農業大学が実施したプログラムの概要と協定校との取り組みについて報告する。

2 プログラムの概要

プログラムは、本学がアフリカで推進する栄養改善研究プロジェクトを基盤としている2。同プロジェクトは、東アフリカ(ケニア、タンザニア)農村地域において、現地の食文化に対応したICTを活用する新たな栄養評価法を開発し、効果的な栄養改善指導の推進を目的としている。将来的には、他の栄養不良地域への応用も視野に入れている。そこで、本プログラムでは、タンザニアのソコイネ農業大学(Sokoine University of Agriculture : SUA)とケニアのジョモケニヤッタ農工大学(Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology:JKUAT)と連携し、アフリカの食と農の課題に取り組む次世代グローバルリーダーの育成を目指した。本学では、次世代グローバルリーダーを課題解決能力、英語・コミュニケーション能力、リーダーシップを備えた人材と定義している。プログラムでは、農大生にはアフリカでの実践的な学びの場を、アフリカの学生には日本の先進的な農学・栄養学を学ぶ機会を提供した。こうした学びを通じて、国や地域を超えた学生間の議論を促進し、双方向の交流を活発化させる様々な取組を実施した。

3 東京農業大学とアフリカ協定校の取組

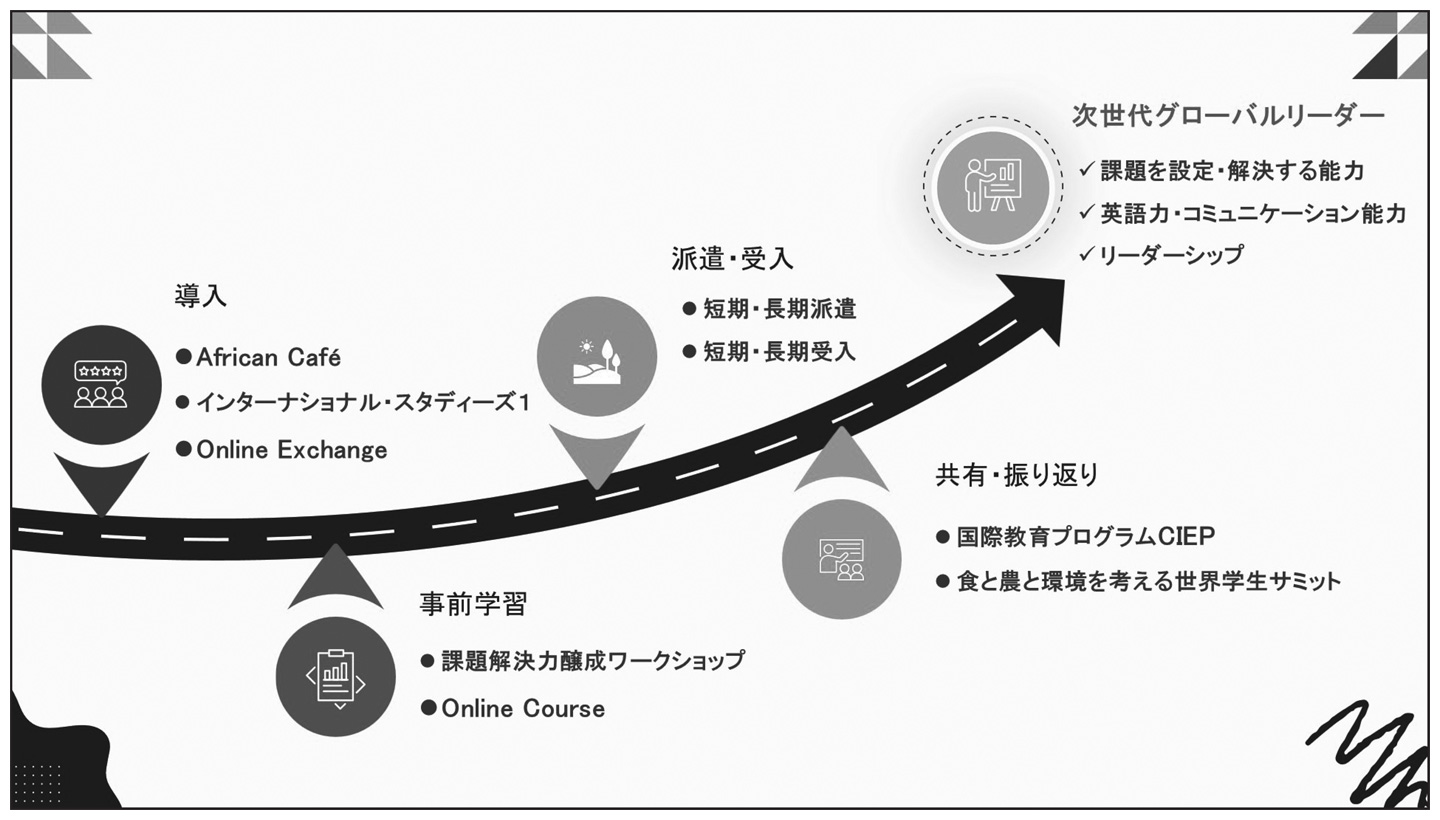

次世代グローバルリーダー育成の流れを示したものが図1である。導入、事前学習、派遣・受入、共有・振り返りの各段階における具体的な活動について紹介する。

図1 次世代グローバルリーダー育成の流れ

(1) 導入

導入段階では、アフリカや日本に対する興味・理解を促すAfrican CaféとOnline Exchangeを実施した。African Caféでは、アフリカの文化や教育の紹介やスワヒリ語講座、アフリカで活躍する起業家・開発コンサルタントによる講義、JICA海外協力隊としてアフリカで活動した本学卒業生から体験談を聞く機会(JICA海外協力隊セミナー)、アフリカの留学生を囲んだランチ会などを行った。African Caféは、事業期間の5年間に20回開催し、累計618名の学生が参加した。

Online Exchangeは、本学学生とアフリカ協定校学生がオンラインで交流の場である。タンザニアおよびケニアの食文化や、協定校の学生による日本での体験をテーマとした交流会を9回実施し、3大学合わせて、延べ483名が参加した。また、より幅広い農大生にアフリカに対する興味・関心を持ってもらえるように、2023年度から全学共通科目「インターナショナル・スタディーズ(1)」15回の講義のうち4回をアフリカにフォーカスした講義とした。授業中にオンラインでSUAの本事業担当教員とつなぎ、リアルタイムで交流する回もあった。2024年度の履修者は447名である。

(2) 事前学習

事前学習では、本学学生を対象に、アフリカの諸課題の解決策を導き出すためのビジネスフレームワークを用いた課題解決力醸成ワークショップ(土曜日開講 / 4~5回)を実施した。学生は、アフリカの農業、栄養、食、環境をテーマにグループに分かれ、文献調査やアフリカ協定校の学生へのインタビューなどを行い、最終回には、各グループが課題解決に向けた提案を発表した。計5回開催し、合計92名の学生が修了した。

一方、アフリカ協定校学生に対しては、本学教員による日本の農業やアフリカにおけるICT活用技術に関するオンラインコース(3カ月間)を開講した。さらに、ケニアを拠点とするBioversity専門家をJKUATに、JICA国際協力専門員(農業政策)を本学にそれぞれ招へいし、特別講義も実施した。受講学生からは、「栄養問題への理解を深め、地域資源やICTを活用した解決策を考察する貴重な機会となった」との声が寄せられた。また、グループワークによってアフリカ協定校学生間の交流も促進された。事業期間中に5回実施し、計166名の学生が修了した。

写真1 課題解決力醸成ワークショップ

(3) 派遣・受入

新型コロナ感染症拡大の影響により、2020年度および2021年度は実渡航を見合わせたが、2022年度から派遣・受入を再開した。長期派遣(半年から1年間)では、学生は協定校にて自身の関心領域に合致した正規授業を履修し、授業期間外には希望者は現地日系企業や行政機関などでインターンシップに参加した。2022年度から2024年度までに、SUAへ2名、JKUATへ7名、計9名を派遣した。

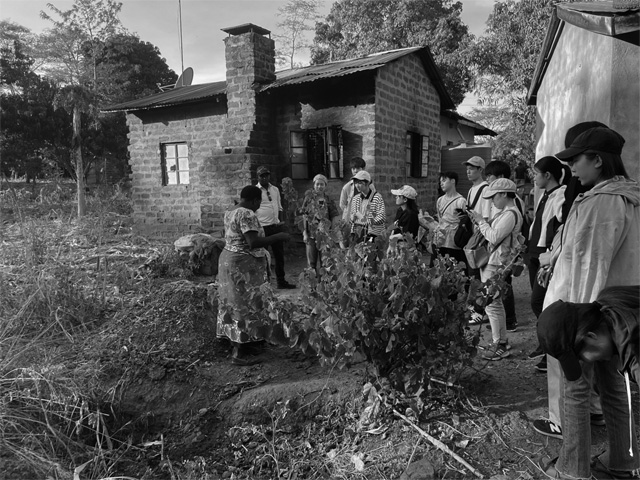

短期派遣(ケニア実学研修:17日間)では、JKUATにおいて食と農に関する講義を受けるとともに、学内外の農場施設、JICA海外協力隊・専門家の活動現場、栄養改善プロジェクトを実施するNGOの活動現場などを視察し、農村部でのホームスティを行った。この研修にはJKUATの学生がバディとして同行し、共に学び視察を行った。参加学生からは、「JKUAT学生との会話を通じて、ケニアの農業、政治問題、学生の悩みなど幅広い内容について学ぶことができた」との声や、「帰国後もSNS等を通じて親睦を深めている」という声が寄せられた。短期派遣は3回実施し、計48名の学生が参加した。

写真2 ケニア短期派遣で訪れた半乾燥地域の農家

受入では、長期交換留学生として、2022年度から2024年度までにSUAから7名、JKUATから9名、計16名を受入れた。留学生は英語による専門教育プログラムを履修し、研究室に所属して実践的な学びを深めた。JKUATからは修士課程の学生を受入れ、各自が研究活動および論文執筆活動に専念した。

短期受入では、協定校学生を対象に特別講義や交流会を実施したほか、国際教育プログラム(Comprehensive International Education Program:CIEP)や、「食と農と環境を考える世界学生サミット」に参加した。短期受入の参加者は、SUAとJKUATからそれぞれ11名、計22名であった。

(4) 共有・振り返り

国際教育プログラム(CIEP)は、本学学生と協定校の学生が共に参加する10日間の英語プログラムである。内容は、日本およびアジアの食・農・環境に関する講義、石川県能登地区や北海道網走地区での農業実習、グループワークによって構成されている。最終日には、各グループが食・農・環境に関するプレゼンテーションを行い、異なる背景を持つ学生同士の協働力の向上を図った。事業期間中に4回実施し、累計参加者はSUA6名、JKUAT14名、農大生48名であった。

「食と農と環境を考える世界学生サミット(ISS)」は、本学と海外協定校(32カ国・地域)の代表学生が食・農・環境の諸課題について議論を交わす国際会議(英語、3日間)である。学生たちはそれまでに培った知識や経験を活かし、課題解決に向けた「スチューデント・アクション」を発表した。世界展開力強化事業の期間中に4回実施され、累計参加者はSUA19名、JKUAT20名、農大生81名にのぼった。2024年度には、発表学生29名の中から厳選な審査の結果、JKUATの学生がBest Awardを、SUAの学生がSecond Best Awardを受賞した。

写真3 世界学生サミットで議論する学生たち

4 成果

プログラムはコロナ禍に始まり、実渡航が実施できない時期もあったが、最終的には派遣・受入ともに計画数を上回る実績を達成することができた(表1)。事業実施前の同期間と比較して、タンザニアおよびケニアへの派遣数は2倍、受入数は3.6倍に増加した。

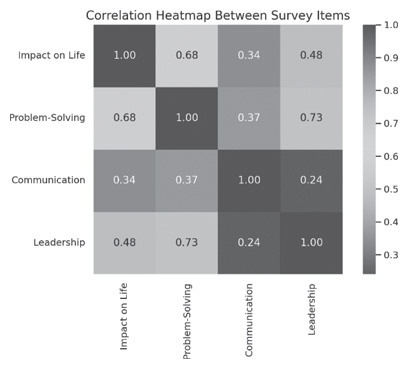

また、世界展開力強化事業におけるタンザニアやケニヤからの参加者を対象に、5段階評価(リッカート尺度)によるフィードバック調査を実施した。その結果、主要な能力開発領域において参加者の評価は極めて高く、すべての項目において「非常にそう思う」と回答した参加者の割合が最も高かった。特に、課題解決能力とリーダーシップ能力の間に強い正の相関(r=0.73)が認められ、これらの能力が相互に関連しながら発展していることが示唆された。また、プログラムの影響に対する認識と、課題解決能力(r=0.68)、リーダーシップ能力(r=0.48)との間にも中程度の正の相関が確認され、プログラムが参加者の能力向上に寄与している可能性が示された。一方で、コミュニケーション能力については他の能力との相関が比較的低く(プログラムの生活面への影響との相関r=0.34)、個人差が大きいことが示唆された。しかしながら、すべての相関が正であったことから、参加者の間で一定の成長が実感されていることは評価できる。これらの相関係数は95%信頼区間内にあることが確認された。これらの結果を踏まえ、今後は特にコミュニケーション能力の強化を目指し、来日前の段階で対話型の日本語研修や日本文化理解プログラムを導入することが望ましい。これにより、異文化環境における言語的・文化的な壁を低減し、より実践的な学びと成長を促進できたと考えられる。

また、留学前後に実施したアンケート調査の分析から、ケニア短期派遣に参加した学生は、留学後、グローバル社会における課題をより明確に捉えるようになり、同社会で行動することへの自信の向上と不安の軽減が確認された。このことから、参加者が多様な文化や価値観への理解を深め、グローバル社会における意識が高まったことがうかがえる。

図2 各項目間の相関ヒートマップ、N=63

5 まとめ

本プログラムは、学生がアフリカの食と農の課題解決に取り組む次世代グローバルリーダーとして成長することを目的に、一体的に設計したものである。その結果、事前学習と現場での実践的な学びや議論を重ねる一連の学習プロセスを確立することができた。参加した学生は、大学院への進学、JICA海外協力隊への参加、社会課題に取り組む企業への就職など、多様な進路に進んでいる。アフリカの協定校学生も本学独自の奨学金制度を活用して大学院博士前期課程に進学するなど、それぞれが次世代グローバルリーダーへの道を歩み始めている。我々の取組は、今後もアフリカ諸国をはじめ多様な地域との相互理解を深め、国際社会が直面する課題の解決に寄与することが期待される。

http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec66/ard66_report_network2.html