ICID第9回アジア地域会議・第75回国際執行理事会(IEC)

結果概要

1. 概要

ICID第9回アジア地域会議・第75回国際執行理事会(IEC)がオーストラリア・シドニーにおいてに開催されました。

○日時 2024年9月1日(日)〜7日(土)

○会場 International Convention Centre Sydney (ICC Sydney)、Australia

○総会テーマ Irrigation’s role in delivering economically viable food security and sustainable urban green spaces in an increasingly unpredictable climate.

(予測不可能性が増す気候の中で、経済的に実行可能な食料安全保障と持続可能な都市空間を実現するための灌漑の役割)

○参加者

・日本国内かんがい排水委員会委員(JNCID)13名

渡邉紹裕委員長、奥田透委員、加藤亮委員、越山直子委員、久野叔彦委員、木村匡臣委員、

長野宇規委員、乃田啓吾委員、松野裕委員、皆川裕樹委員、宮津進委員、向井章恵委員、吉川夏樹委員

・世界かんがい施設遺産登録地区関係者 8名

(南原穴堰) 大崎市 伊藤康志市長、安部祐耀産業経済部世界農業遺産推進監

南原穴堰水利組合 上野耕作組合長

(龍ケ池揚水機場)豊郷町 伊藤定勉町長、岡村浩孝産業振興課長

豊郷町教育委員会 堤清司教育長、鈴木智社会教育課長

龍ケ池揚水組合 村岸善一代表

・農林水産省農村振興局 5名

青山健治次長

海外土地改良技術室 鷲野健二室長、森哲治課長補佐、高梨志健係長、宮本健太郎係長

・日本水土総合研究所 2名

山内勝彦調査研究部長、山下裕貴主任研究員

・日本水土総合研究所・日本ICID協会の若手かんがい技術者派遣プログラム 4名

国際農林水産業研究センター 大倉芙美研究員、岐阜大学大学院 大塚健太郎氏、

東京大学大学院 小田広希氏、新潟大学大学院 金子貴信氏、

・北海道開発局2名

農業調査課 下川佑太事業調査専門官、帯広農業事務所 岩渕雄大第1工事課長

○ポイント

|

・ 世界かんがい施設遺産について、日本から申請された南原穴堰(宮城県大崎市)、龍ケ池揚水機場(滋賀県豊崎町)、西光寺野疏水路(兵庫県姫路市ほか)が認定され、地元関係者等に登録証が授与されました。 ・ 総会における国際シンポジウム等において日本国内委員及び若手技術者がプレゼンテーションを行いました。 ・ 日本国内委員会(日本ICID協会)からの特別支出5,000$に謝意が表明されました。 ・ IECにより承認されました今後開催予定のICID会議、総会及びフォーラムは以下のとおりです。 ü 第11回国際マイクロかんがい会議:イラク・バグダッド Apr 2025 ü 第6回アフリカ地域会議:ナイジェリア・Abuja 14-18 Apr 2025 ü 第76回IEC・第4回世界かんがいフォーラム:マレーシア・クアラルンプール 7-13 Sep 2025 ü 第77回IEC・第26回総会:フランス・マルセイユ 12-18 Oct 2026 ü 第78回IEC・第5回世界かんがいフォーラム:中国・北京 2027 ・ |

2. 国内委員、若手技術者によるプレゼンテーション

1) 気候変動に関する国際ワークショップ(9月2日)

松野委員がセッション前半の司会進行を行い、日本水土総合研究所及び日本ICID協会による若手技術者派遣プログラム(以下、「派遣プログラム」)により参加した大塚健太郎氏(岐阜大学大学院)が「気候変動と都市化に伴うかんがい排水施設の水管理の変化―木津用水の事例―」について、小田広希氏(東京大学大学院)が「気候変動がタイ東北部の稲作の作付け時期に与える影響の分析」、大倉芙美氏(JIRCAS研究員)が「循環灌漑における水収支と水質の総合的な分析」について、それぞれプレゼンテーションを行いました。

|

ワークショップ会場 |

松野委員による司会進行 |

|

大塚健太郎氏 |

小田広希氏 |

|

大倉芙美氏 |

加藤委員 |

2) アジア地域会議Governance 4: Operational & Implementation Policy(9月3日)

派遣プログラムにより参加した金子貴信氏(新潟大学大学院)が「途上国における機械学習による洪水予測」についてプレゼンテーションを行いました。

|

|

|

3) アジア地域会議Investment5:Case Studies & Experiences(9月4日)

小田広希氏(東京大学大学院)が「将来気候がタイ東北部の雨季稲作作付日に与える影響」についてプレゼンテーションを行いました。

|

|

|

4) WG-NWREP 国際ワークショップ(9月5日)

非在来型水資源と環境保護作業部会(WG-NWREP)後、「予測不可能な気候条件の中で、経済的に実行可能な食糧安全保障と持続可能な都市空間を実現するための非従来型灌漑の役割」をテーマとしてワークショップが開催され、加藤委員が「水環境保全と水利用効率向上のための水田循環灌漑―日本のケーススタディー」についてプレゼンテーションを行いました。

|

|

|

5) 第10回世界水フォーラム作業部会WG-WWF10(9月3日)

第10回世界水フォーラムにおける日本の対応について農水省海外室鷲野室長がプレゼンテーションを行いました。

|

|

|

6) アジア地域作業部会ASRWG(9月4日)

アジア地域作業部会において、奥田委員が「アジアの食料安全保障のためのかんがい排水―日本のケーススタディー」についてプレゼンテーションを行いました。

|

|

|

3. 第9回アジア地域会議

(1) 開会式

冒頭、Irrigation Australia Board Chairの Mr. Simon Treptowの歓迎スピーチ後、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州(NSW)政府のRose Jackson大臣( Minister for Mental Health of New South Wales)のビデオメッセージ、ICIDのDr. Marco Arcier会長挨拶、FAOのQU Dongyu事務総長のビデオメッセージなどが行われました。

また、渡邉国内委員長(ICIDアジア作業部会(ASRWG)会長)より、ASRWGが刊行した「Irrigation and Drainage for Food Security in Asia」が紹介されました。

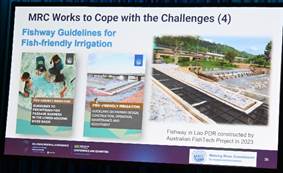

メコン河委員会CEOのDr. Anoulak Kittikhounの基調講演では、メコン河の概要及びMRCの活動状況が報告され、農水省が拠出している魚道整備に関するプロジェクトが持続可能な環境に貢献するMRCの取り組み事例として紹介されました。

|

ICID会長挨拶 |

渡邉委員長によるASRWGレポート紹介 |

|

MRC_CEOによる基調講演 |

MRCにおける農水省拠出プロジェクトの紹介 |

(参考)大会テーマ・サブテーマ

1) 背景

WE HAVE A LONG WAY TO GO

The World Food Summit (1996) and Millennium Summit (2000) suggested a target of cutting the number of under-nourished to half (by 2015) by bringing people out of poverty and enjoying a reasonably happy life with at least two square meals a day. But, unfortunately, the population of undernourished people is still about 768 million in the world (FAO, 2020), in spite of the modernization of agricultural water management in recent decades.

In spite of all efforts, including modernization (partially so far), the world has failed to cut the number of under-nourished to half by 2015, and given the current trends, it is likely that the world will again miss the challenge of Zero Hunger by 2030. Hence, the ARC9 is expected to deliberate on Out-of-Box solutions to meet the target of Zero Hunger by 2030.

道のりは遠い

世界食糧サミット(1996年)とミレニアム・サミット(2000年)では、貧困から脱却し、1日最低2食の食事でそれなりに幸せな生活を享受できるようにすることで、(2015年までに)栄養不足人口を半減させるという目標が提示されました。しかし残念なことに、ここ数十年の農業水利の近代化にもかかわらず、栄養不足人口は依然として世界で約7億6,800万人(FAO, 2020)である。

近代化を含むあらゆる努力(これまでのところ部分的)にもかかわらず、世界は2015年までに栄養不足人口を半減させることができず、現在の傾向を考えると、2030年までに飢餓ゼロという課題を再び逃す可能性が高い。従って、ARC9では、2030年までに飢餓ゼロという目標を達成するための、枠にとらわれない解決策について討議することが期待される。

2) 大会テーマ

Irrigation’s role in delivering economically viable food security and sustainable urban green spaces in an increasingly unpredictable climate.

予測不可能な気候がますます強まる中、経済的に成り立つ食料安全保障と持続可能な都市緑地を実現するための灌漑の役割

3) サブテーマ

1. Governance – identifying and addressing structural and policy impediments to the adoption of better irrigation practices

While the best of our farmers will adopt better/best irrigation practices (systems and management) in spite of the structural and policy impediments before them, others may find these impediments daunting and will benefit from an improved structural and policy environment which facilitates the adoption of better irrigation systems, suitable infrastructure and management within an Environmental, Social, Governance context and the relevant Sustainable Development Goals.

How has your region/country met this challenge in identifying these structural and policy impediments, what actions have been taken and what are the results?

If you are a practitioner operating in an urban/ open space environment, how have you tackled policy challenges to try to support more modern and sustainable irrigation practices?

In particular, what are the challenges and opportunities still in front of you? This conference is a joint learning activity and delegates will get as much out of the experiences gained from failures as success stories.

1. ガバナンス - より良い灌漑手法の導入を阻む構造的・政策的障害の特定と対策

優秀な農民は、構造的・政策的な障害にもかかわらず、より良い灌漑慣行(システムと管理)を導入するだろうが、そうでない農民は、これらの障害を困難なものと感じ、環境・社会・ガバナンスと関連する持続可能な開発目標の中で、より良い灌漑システム、適切なインフラ、管理の導入を促進する構造的・政策的環境の改善から恩恵を受けるだろう。

・ あなたの地域や国は、このような構造的・政策的障害を特定するという課題にどのように取り組み、どのような行動をとり、どのような結果を得ているか?

・ あなたが都市やオープンスペースの環境で活動している実践者であれば、より近代的で持続可能な灌漑の実践を支援するために、政策上の課題にどのように取り組んできたか?

特に、まだ目の前にある課題と機会は何か?この会議は共同学習活動であり、参加者は成功例と同様に失敗例から得た経験からも多くを得ることができるだろう。

2. Investment – fit-for-purpose and cost-effective technologies which support end users to implement sustainable irrigation practices (Environmental, Social, Governance)

The terms ‘fit-for-purpose’ and ‘cost effective’ will imply different things in different parts of the Asian Pacific Region. Moving farmers up from subsistence farming does not require them to begin to use the best irrigation systems available – be it centre pivot/lateral move irrigators or micro-irrigation systems or remote sensed crop water demand – but may imply use of these technologies elsewhere. Whatever the irrigation system in use, they can often benefit from improved management.

What fit-for-purpose and cost-effective technologies (systems and management) are applicable to your region/country?

What have been the results (positive or negative) of this investment?

What has facilitated this investment?

How has this investment in technology demonstrated capacity to adapt to climate change – for example a future with more episodic rainfall and uncertainty, meaning a potential need for alternative sources including recycled water and desalination.

If you are a practitioner operating in an urban/ open space environment, how has your choice of technologies and systems supported continued irrigation practices in a likely drying environment?

2. 投資 - エンドユーザーが持続可能な灌漑を実施できるよう支援する、目的に適合した費用対効果の高い技術(環境、社会、ガバナンス)

目的に合致した「費用対効果の高い」という言葉は、アジア太平洋地域の地域によって意味合いが異なる。農民を自給自足農業から引き上げるには、利用可能な最高の灌漑システム(センターピボット/ラテラルムーブ灌漑システム、マイクロ灌漑システム、リモートセンシングされました作物水需要など)を使い始める必要はないが、他の場所でこれらの技術を利用することを意味する場合もある。灌漑システムがどのようなものであれ、管理の改善から恩恵を受けることは多い。

・ あなたの地域や国に適用できる、目的に合った費用対効果の高い技術(システムや管理)にはどのようなものがあるか?

・ この投資によって、どのような結果(プラスまたはマイナス)が得られたか?

・ 何がこの投資を促進したか?

この技術への投資は、気候変動への適応能力をどのように実証したか(例えば、降雨がより断続的になり、不確実性が増す将来、つまり再生水や海水淡水化を含む代替水源の潜在的な必要性を意味する)。

もしあなたが、都市やオープンスペースで事業を営んでいるのであれば、乾燥が予想される環境下で、どのように技術やシステムを選択し、灌漑の継続を支援してきたか?

3. Capacity development – ensuring that end users can access and adapt knowledge and systems to support sustainable irrigation practices.

In the broader sense, capacity development is more than just turning information into knowledge which is then used in sustainable irrigated food production. It is also about being able to access improved irrigation systems and management techniques. The target audiences need to be all groups involved in the irrigated agriculture sector including intermediaries (services industries and retailers), policy developer and implementors and end users.

How has your region/country used Water User Associations or other social or technology groupings to build capacity of farmers?

What other methodologies have been successful or not successful and why? What tools and techniques have you used to lead to success?

Again, delegates will want to learn from real case studies including where capacity development has successfully been linked with best practice governance. What organisational structures – self-managed districts, co-operatives, government-owned systems have best supported sustainable practices?

For urban/ open space – how do you ensure the most efficient operation and maintenance of systems and continuous development for operators?

3. 能力開発 - エンドユーザーが持続可能な灌漑慣行を支える知識やシステムにアクセスし、適応できるようにすること。

広い意味での能力開発とは、単に情報を知識に変え、それを持続可能な灌漑食糧生産に役立てることだけではない。改善されました灌漑システムや管理技術を利用できるようにすることでもある。対象者は、仲介者(サービス産業や小売業者)、政策立案者、実施者、エンドユーザーなど、灌漑農業セクターに関わるすべてのグループである必要がある。

・ あなたの地域や国では、農民の能力向上のために、水利組合やその他の社会的・技術的グループをどのように活用してきたか?

・ また、その理由は何か?どのようなツールやテクニックを使って成功に導いたのか?

ここでもまた、参加者は、能力開発がベストプラクティスのガバナンスとうまく結びついた事例など、実際のケーススタディから学びたいと思うだろう。どのような組織構造(自主管理地区、協同組合、政府所有のシステム)が、持続可能な実践を最もよく支えたのか。

都市部やオープンスペースでは、どのようにすれば、最も効率的なシステムの運営と維持管理、そして運営者の継続的な育成が可能になるのか。

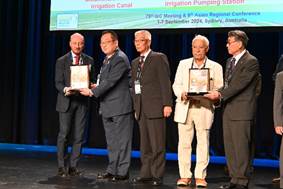

4. 第75回国際執行理事会(IEC)

(1) プレナリーセッション(9月3日)

Marco Arcier会長の挨拶後、PCTA渡邉議長より作業部会の再編の概要、各テーマごとの今後の活動の進め方等について報告されました。続いてオーストラリア、マレーシア、カナダの各国内委員会からかんがいセクターの現状等についての報告が行われました。

各賞の表彰では、世界かんがい施設遺産について、日本の3施設(南原穴堰:宮城県大崎市、龍ケ池揚水機場:滋賀県豊郷町、西光寺野疏水路:兵庫県姫路市ほか)に認定書が授与されました。

そのほかの受賞者は以下のとおりです。

【Wat Save賞】

・組織:Rejuvenation of Participatory Irrigation Management (インド)

・技術:Dr. Yunkai Li (中国)

・YPs:Muhammad Haniff Bin Ahmad(マレーシア)

【ベストペーパー賞】

・Vinod Kumar Sほか(インド)

【世界かんがい施設遺産】(日本の3施設のほか)

中国4施設、イラン4施設、イラク1施設、南アフリカ1施設、トルコ1施設

|

Marco Arcier会長 |

渡邉国内委員長(PCTA議長) |

|

世界かんがい施設遺産認定書の授与 |

|

(2) 常設委員会、作業部会

9月2〜5日、各委員会、作業部会が開催されました。

各作業部会の終了後に技術活動委員会(PCTA)が開催され(9月6日)、渡邉PCTA議長の下、各作業部会の代表等が参加し、作業部会の活動状況と成果について報告されました。

今回のPCTAを最後に渡邉議長が退任されるとともに、清水委員が新たにPCTAメンバーとして承認されました。

各作業部会の報告では、森委員が「灌漑開発・管理の近代化における組織制度的側面ならびにバリューエンジニアリングによるサポート」作業部会(WG-I&OMVE)の議長に、越山委員が排水部会(WG-LDRG)の副議長に、長野委員が気候変動部会(WG-Climate)の書記に、松野委員が歴史作業部会(WG-HIST)の暫定議長になることが報告されました。

また、第10回世界水フォーラム作業部会(WG-WWF10)がWG-WWF11として第11回世界水フォーラム(2027年サウジアラビア・リヤド)に向けて作業していくことが提案され、IEC本会議(9月7日)で承認されました。

|

|

|

(3) IEC本会議(9月7日)

・第74回IEC以降の活動状況等が会長、事務局長、常設委員会委員長等から報告されました。

・渡邉副会長及びモロッコ・イランの副会長が退任し(任期3年、総数9名)、同ポストに3名が立候補し、Mr. Mohd. Bouaam(モロッコ)、Dato’Ir Mohd Azmi Bin Ismail(マレーシア)、Dr. Gaforzoda Bakhrom Abdulfiz(タジキスタン)の順に順位が決定されました。

・日本国内委員会(日本ICID協会)からの特別支出5,000$に謝意が表明されました。

・ICID本部の新たな事務局長が任命されました。

・ICID本部予算について、本部ビルの賃貸企業の転出、加盟国の減少等に伴う財政状況の急速な悪化の状況が共有されました。本件に係るタスクフォースの議論を踏まえ、ICID本部における人件費支出の上限設定、会費未納国における政府支援の状況の把握等が提案されるとともに、2024/25年予算修正案が承認されました。

・今期で退任する渡邉副会長ほか2名の副会長及び事務局長に対し謝意が表明されました。

・IECで承認されている今後の会議について、各会議の主催者からプレゼンテーションが行われました。

(IECで承認されている今後のICID会議、総会及びフォーラム)

ü 第11回国際マイクロかんがい会議:イラク・バグダッド Apr 2025

ü 第6回アフリカ地域会議:ナイジェリア・Abuja 14-18 Apr 2025

ü 第76回IEC・第4回世界かんがいフォーラム:マレーシア・クアラルンプール 7-13 Sep 2025

ü 第77回IEC・第26回総会:フランス・マルセイユ 12-18 Oct 2026

ü 第78回IEC・第5回世界かんがいフォーラム:中国・北京 2027

|

|

|

|

|

|