2025.8 AUGUST 72号

REPORT & NETWORK

1 はじめに

農業は、私たちが生きていくために必要な食料を生産する活動であるとともに、特に水田は、雨水を一時的に貯留し、洪水や土砂崩れを回避する防災対策や、多様な生き物を育む生態系保全など様々な役割を果たしている。また、農村コミュニティは、雇用や生計の維持に加え、文化の伝承や教育の場として私たちの生活に活力や潤いを与える多面的機能を発揮している。

近年、気候変動によって頻発する洪水や干ばつなどの自然災害は、農業生産の場だけでなく農村生活の基盤も揺るがしている。気象条件が農村での生産・生活に密接に関係している中で、今後の農業農村開発協力を考えていく上で気候変動にどのように対処していくべきか検討することは、重要かつ喫緊の課題となっている。

このような中、2024年10月、JICAは「農業・農村開発協力における気候変動対策の取組戦略ⅰ」を策定した。本稿では本取組戦略策定の背景や目的、その内容について説明するとともに、今後、我が国として農業農村開発協力をどのように展開していくのかお伝えしたい。

2 戦略策定の背景・目的

農業は気候変動の影響を最も受けやすい分野である一方で、国際社会が地球温暖化の進行を抑制すべくCO2を主体とした温室効果ガス(GHG)の排出削減に取り組んでいく中で、農業は生産活動を通じてGHGが排出されていることが徐々に知られるようになった。世界のGHG排出量(CO2換算)のうち、農業・林業等の排出は全体の2割強を占め、特に温室効果の高いメタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)を多く排出していることに注目が集まるようになってきた。

気候変動に関する国際的な議論においても農業分野に焦点が当たるようになった。地球上に存在する水資源について、人類が直接利用な量はわずか2.5%程度と言われ、その賦存量の存在は国や地域によって大きく異なっている。2023年3月に開催された国連水会議では、利用可能な水資源の全取水量の約7割が農業用に供されている一方で、世界での水需要は高まり、2050年までに20~30%増加すると予想され、更には気候変動で生じる干ばつや洪水等によって、水資源へのアクセスは今以上に厳しくなると予測されることを受けて、最も多く水を利用する農業部門で農業用水の生産性を高めることが、水の利用効率を向上させる上での鍵であるとの議論がなされた。

また、同年11~12月に開催されたCOP28では、農業に焦点を当てた気候変動対策について議論が行われ、気候変動への対応の強化による農業・食料分野の持続可能な発展を目的として、生産性の向上を目指したイノベーションの推進等の強化すべき行動を提唱する「持続可能な農業、強靭な食料システム及び気候変動対応に関するエミレーツ宣言」が発出された。同宣言には我が国を含め150か国以上が参加し、気候変動のもたらす農業・食料システムへの影響と水資源の効率的利用は、国際的な関心事へと急速に発展していった。

これまでJICAは、複雑化する開発課題に挑むため、2021年7月、20の事業戦略「JICAグローバル・アジェンダ」(JGA)を設定し、その1つとして「農業・農村開発」を掲げ、農村部の貧困削減及び食料安全保障の確保に取組んできた。また「気候変動」についても、JGAの1つに位置づけ、パリ協定の実施促進や、温室効果ガスの排出を抑えつつ持続可能な開発で発展を目指し、相乗的な効果を狙う「コベネフィット型」の気候変動対策に取組む方針を掲げてきた。

農業農村開発分野における気候変動対策は、両JGAに跨る優先度が高い部分であるが、この目的達成に当たっては、気候変動の負の影響に対し強靭な農業・農村開発を推進するための適応策を導入するとともに、農業分野のGHG排出が人類の活動に由来する排出量の20%以上に相当することを十分認識し、積極的に緩和策に取り組み、2050 年のカーボンニュートラル社会の実現に貢献することが急務となってきた。

国際社会は、複合的危機の克服のため、価値観の相違、利害の衝突等を乗り越えて協力することをかつてないほど求められている。こうした歴史的転換期にあって、開発協力が果たすべき役割、開発課題やその手法にも変化が生じてきた。

このような状況を受けて、2023年、我が国の開発協力大綱が改訂された。大綱では、新しい時代の「質の高い成長」が重視され、気候変動の他、デジタルや食料・エネルギー等経済強靭化にもアドレスするとともに、我が国の強みを活かした新たなオファー型協力など能動的協力による戦略性の一層の強化を打ち出した。また、同年 10 月、 JICAは「サステナビリティ方針」を発表し、気候変動対策として、全新規事業をパリ協定に整合する形で実施することとした。開発途上国における持続的な農業農村開発協力はその実現に資するものと言える。

このような流れを受けて、今後更に顕著になると予測される気候変動が農業・農村分野へ及ぼす影響及び事業が気候変動に及ぼす影響を明確にするとともに、 JICA 関係者が具体的な取組を推進するための方向性を示すことが必要であることを再認識し、本取組戦略の策定に至った。

3 戦略の基本的考え方

気候変動に対するレジリエンス強化には、農業・農村開発を含む分野横断的な対策の推進が不可欠である。本戦略では、まずJICAの農業・農村開発分野における方針と具体的取組みを整理しつつ、森林や土壌保全、水資源管理などといった関連分野との連携、さらには保健・教育、平和構築といった他分野との整合的な取組みを進めることとした。また、気候変動とともに国際的な議論が高まっている生物多様性との関係性も踏まえ、地域の生産システムの強靭性や効率性を高め、ネイチャーポジティブの実現にも貢献する方針を示した。そして、具体的には、すべての農業・農村開発協力において気候変動対策の導入を目指し、①影響評価ツールの整備、②対策提案ための参考資料整備、③既存事業のレビュー、④適応策を盛り込んだ新規事業の提案、⑤緩和策の検討・評価、⑥取組状況の発信とモニタリングの6本柱を中心に、対策の主流化を加速化させる方針とした。

①影響評価(支援ツール)の整備

JICAは気候変動対策の主流化を促進するため、全事業で気候リスク評価を行い、必要となる適応策を検討・実施する方針としている。また、気候リスク評価の手引きとして、「気候変動対策支援ツール」(JICA Climate Finance Impact Tool(Climate-FIT))を2011年に策定しJICA事業関係者が活用できるよう公表している。 しかしながら、具体的に気候変動によって生じるリスクを明らかにし、その影響を評価するためには、将来の気候見通しを整理し、想定される災害(ハザード)が事業に対して及ぼす影響を正しく評価する必要がある。この作業を精緻に実施すると、膨大なデータを解析するなど時間や労力を要する。自然条件による影響を受けやすい農業・農村開発分野の特徴を踏まえ、迅速に将来の気候見通しを把握し、適応策を検討できるようにするため、JICA Climate-FIT に示される実施手法を踏まえつつ、案件担当者向けに支援ツールを新たに整備する。

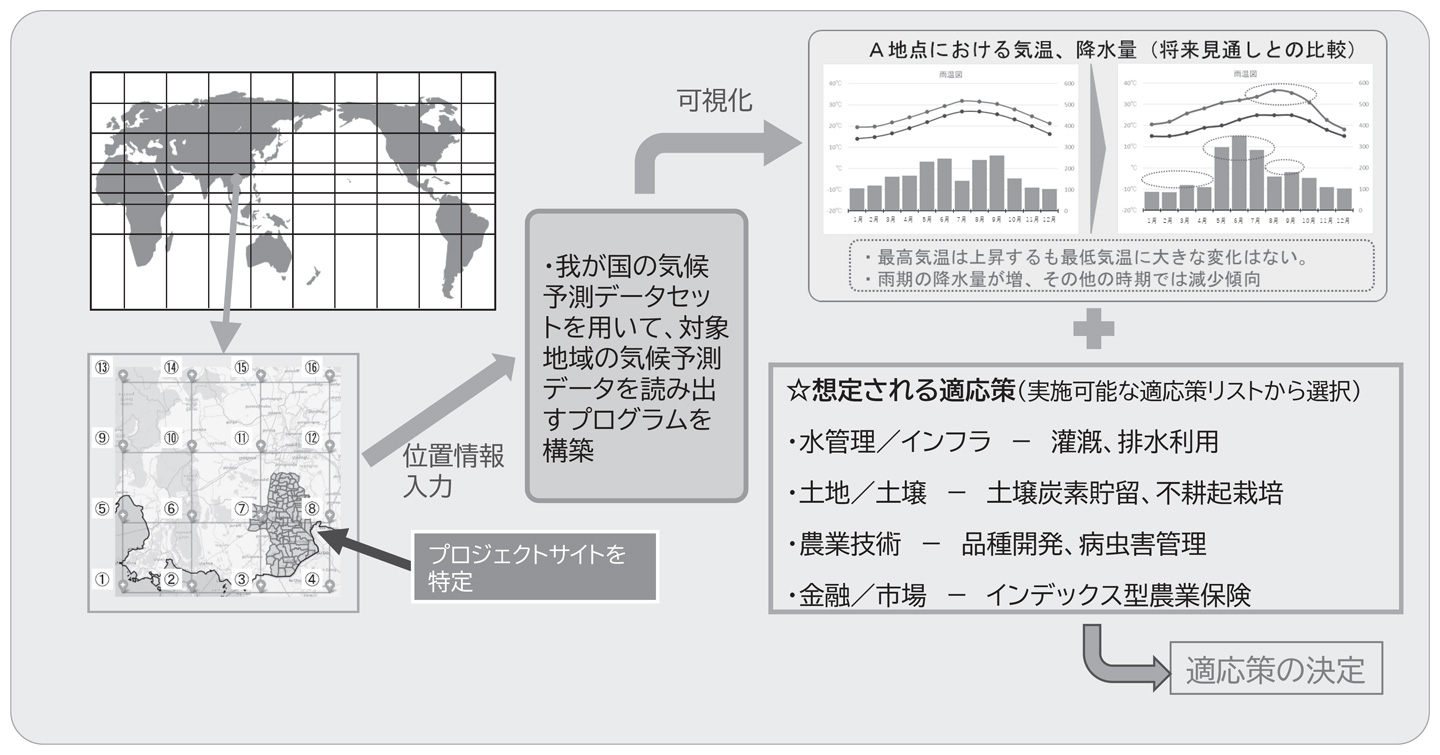

具体的には、我が国で策定された気候予測データセットを用いて、プロジェクトサイトを特定することで事業対象地域の気候予測データを読み出し、グラフに可視化するプログラムを開発する。また農業・農村開発分野案件は、実施スキームや対象地域、目的、予算規模など多種多様な案件を実施していることから、気候帯や案件の特性を踏まえて案件を分類化するとともに、気候リスク影響評価の標準モデルを予め作っておく。さらに影響評価作業の実施内容を弾力的に見直し、分類された案件の気候リスクの特定はマニュアルに沿って決定できるように整理するとともに、気候リスクに応じた適応策を予めリスト化し、事業担当者がその中から対策を選定できる支援ツールを想定している。本支援ツールは前述のとおり、農業事業担当者の使用を企図したものであるが、本支援ツールにより可視化する将来気候見通しデータは他分野での活用も可能と想定されるため、支援ツールの作成に当たっては他分野での汎用性も十分考慮し進めていく考えである。

図-1 支援ツールの活用イメージ

②評価結果に応じた気候変動対策の提案(マニュアル等参考資料の整備)

事業担当者が①の支援ツールを活用し、対象地域において想定される気候リスクに対し、個別具体の適応策を講じることが出来るよう参考資料を整備する。参考資料は、気候見通しを解析する支援ツールの使用方法やリスク特定後の適応策の選定方法などを取りまとめる。

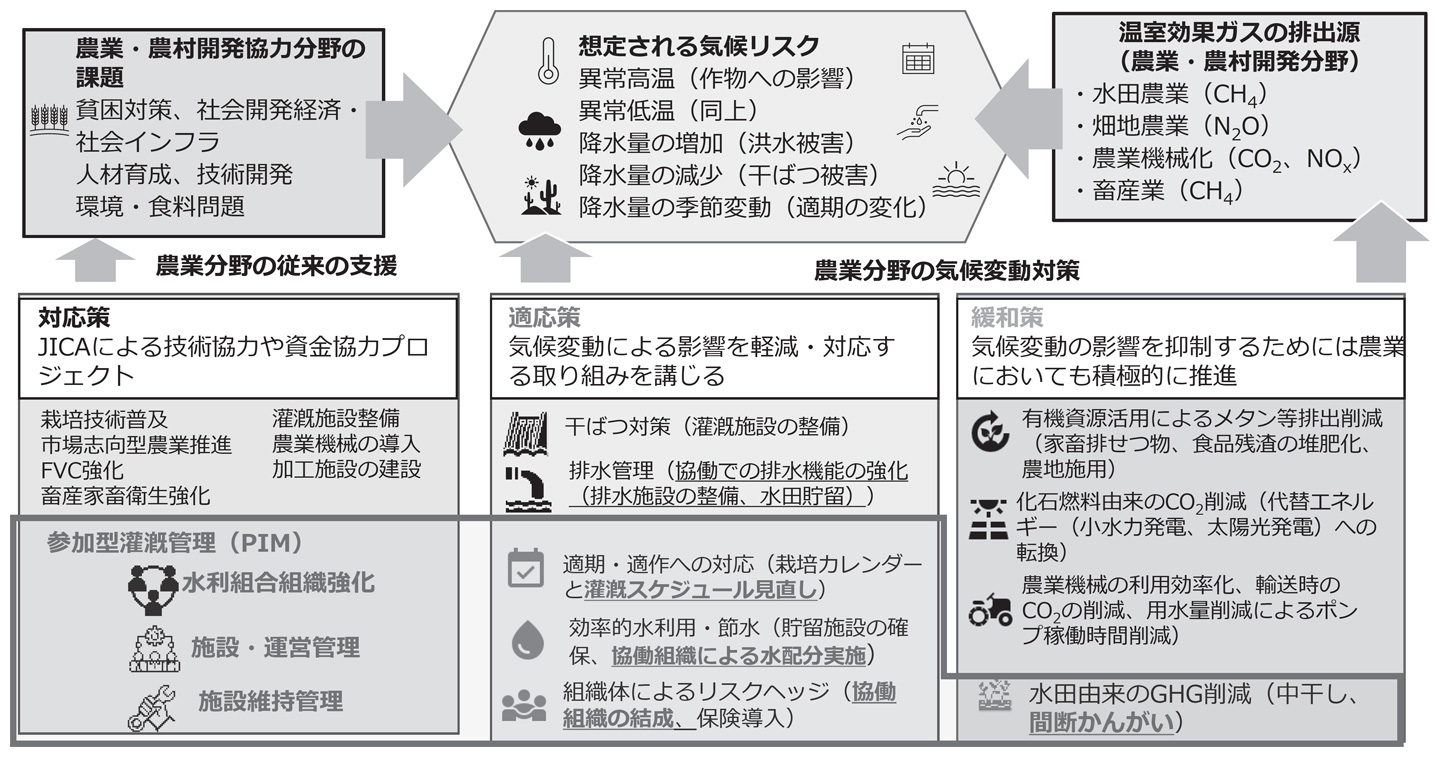

図-2 農業・農村開発と気候変動対策の概念図

③気候変動対策に資する既存事業のレビュー

これまでに実施してきた農業・農村開発分野の協力のうち、特に「参加型灌漑管理」を中心とした灌漑関連の協力は気候変動対策としても活用することができる。これまでに多くの国・地域において、住民参加での灌漑施設管理能力向上や灌漑農業の促進を通じ、農業生産性の向上とともに、気候変動に対するレジリエンス強化も支援してきている。このような事業について適応策、緩和策の両面からその効果をレビューし、 他事業へ活用するための方策等をとりまとめた参考資料を整備する。

また、農業・農村開発分野は多岐に亘り、参加型灌漑管理のみならず様々なアプローチでそれぞれの能力向上の実現とともに気候変動へ適応した事例も存在することから、農地保全や畜産振興などの取組みをレビュー、統合水資源管理や森林保全など関連する他分野との関係性についても意識しつつ、JICA の取組みとして整理する。

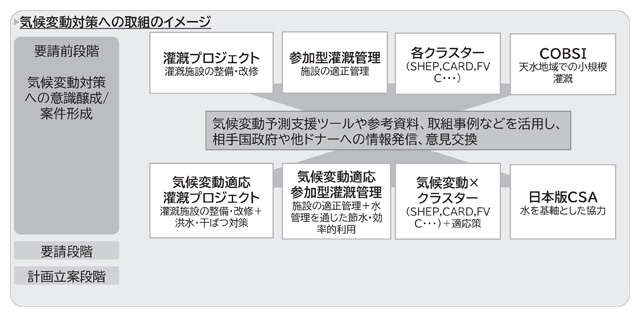

図-3 農業農村開発案件の気候変動対策への移行

④適応策が導入可能な事業の提案 (気候変動対策主流化事業の形成、気候変動の視点追加)

今後JICAは、①気候変動対策に主眼を置いた新規事業形成、②適応策をコンポーネントの1つとして導入する事業の形成を推進する。特に水資源の持続的利用に資するマルチセクターの環境適応事業を形成、適応技術のパッケージ化を目指す。個別事業においても気候変動の影響に対する適応策を提案し、そのコンポーネントの一つとして導入していく。気候変動対策の主流化に向けて、我が国の知見を活用し、要請前段階から情報発信・意見交換を通じて、案件形成を推進する。

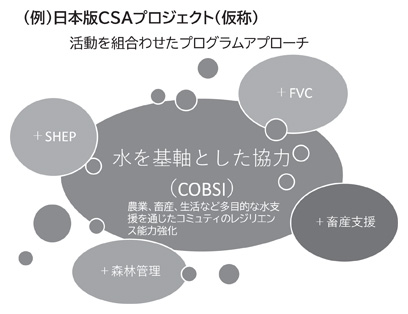

農業農村開発分野での気候変動対策は、FAOが2010年、SDGsやパリ協定の目標達成に向けて、農業の生産性と収入を持続的に増加させつつ、気候変動に対応する強靭な農業・食料システムを構築、さらに可能な範囲で温室効果ガスの排出削減を目指すClimate Smart Agriculture(CSA)を提唱した。この援助アプローチには多くのドナーが賛同し、世界各国で多くの援助協力を実施されてきたものの、我が国はこのアプローチにどのように臨むのか明確な方針を持ち合わせていなかった。この取組戦略では、日本版CSAという考え方を提案している。灌漑を含め水分野の協力を得意とする我が国として、これまで実施してきた農業農村開発協力の知見や経験を活かしつつ、農業、畜産、生活など多目的な水収支を通じたコミュニティレジリエンスの能力強化に貢献することで、国際的にも我が国協力の実施意義を高められるとの考えから、この援助アプローチを打ち出した。

図-4 我が国の知見を活かす日本版CSA

⑤農業農村開発分野での緩和策の評価・推進方策の検討

国内外において適応策は広く検討・実施されてきているが、効果が検証され実施されている緩和策は多くない。このためJICAは地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)の取組み等を活用し、知見の集約に努め、有用な手法のデータベース化を目指すとともに、協力事業への取込みを図っていく。 また、国内外で課題となっているフードロスについても、廃棄量の削減により温室効果ガス削減効果を見込めるとの試算もあることから、農業農村開発分野における農業インフラ整備によりサプライチェーンを改善、フードロスの削減を実現する取組みを検討していく。

⑥取組状況の発信・モニタリング

気候変動への取組は実施するだけではなく、国内外の関係者に広く情報発信され理解されることが重要である。今後JICAは、水・灌漑農業に関する国際会議の場を活用し、各国や国際機関等へ向けてJICAの取組みが我が国として考える開発課題の解決策として有効であることを積極的に発信する他、他部署とも連携し、COP、TICAD等、農業を専門としない人々が集まる国際会議においても積極的に情報発信していく。

4 おわりに

深刻化する気候変動をめぐる国際環境は刻々と変化しており、早急な対策強化が求められている。そのような農業農村開発協力は、これまでの食料安全保障や貧困削減への貢献のみでなく、農業生産活動で生じる気候変動への負の影響を最小化できるよう

トレードオフにも留意しつつ、農業生産性向上と気候変動対策の両立を図る必要がある。JICAは、既存の技術や知見を活用するだけでなく、科学技術のイノベーションにより、経済・社会・環境の3つの側面を調和させた農業農村開発協力を目指す考えである。

https://www.jica.go.jp/activities/issues/agricul/__icsFiles/afieldfile/2024/11/27/httpswww.go.jpactivitiesissuesagriculclimatechange_J.pdf