2025.8 AUGUST 72号

REPORT & NETWORK

1 はじめに

世界の農業・灌漑開発を議論するうえで、人口の増加と都市化によるコメ消費量の増加を背景に拡大するアフリカの稲作が注目されている。2008年に開始された「アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)」は、2018年までにサブサハラアフリカにおける倍増の目標を達成し、2030年に向けさらなる倍増を目指して活動している。この取り組みに灌漑分野から貢献するものとして、2019年から2025年にかけて国際協力機構(JICA)がルワンダで実施した灌漑水管理能力向上プロジェクト(WAMCAB)と先行して実施された2件の無償資金協力事業による灌漑施設の建設を事例とし、持続的灌漑スキーム管理実現に向けたアプローチを報告する。

サブサハラアフリカの多くの国では、灌漑水田稲作の歴史が浅く、モンスーンアジアのように住民が共同で維持管理、水管理、営農活動を行うこと、ひいては自主的・継続的な灌漑スキーム管理を行っている事例を確認することが少ない。このため、ダムをはじめとした灌漑施設の整備というハード面と、灌漑スキームを管理・運営するというソフト面からのアプローチを連携して実施することにより、透明性と説明責任を意識した管理機構とボトムアップの意思疎通体制を実現した灌漑水利組合(IWUO)を構築し、持続的な灌漑スキーム管理モデルを実現してきたルワンダでの試みが参考になると思われる。

2 ルワンダにおける灌漑開発と日本の協力

ルワンダの農業はGDPの約3割を占め、人口の約7割が農業に従事している一方、耕地面積が小さく、傾斜地が多いために灌漑開発が進んでおらず、生産性・収益性が低い状況にとどまっている。ルワンダは半乾燥地帯に位置し、灌漑開発は農業の発展に欠かせない要素であるため、政府は農業生産と農家所得の向上に向け、灌漑農業の推進を重要な政策課題として捉え、丘陵地灌漑(メイズ、豆、野菜など)と低湿地灌漑(コメ、野菜、豆など)を2本柱として新規灌漑開発と老朽化した施設の改修を進めてきた。

ルワンダでは2010年に「灌漑マスタープラン(IMP)」が策定され、2020年には改訂された水資源マスタープランと整合をとった新たなIMPが取りまとめられた。新IMPでは、新規灌漑開発及び既存灌漑改修が提案されるとともに、灌漑スキーム管理に関してもIWUO型をはじめとした多様な手法が提案されているが、特に地方分権・小さな政府の政策を進めていることもあり、開発された灌漑スキームの運営維持管理の責任を政府からIWUOに移管する灌漑管理移管(IMT)が提唱されている。

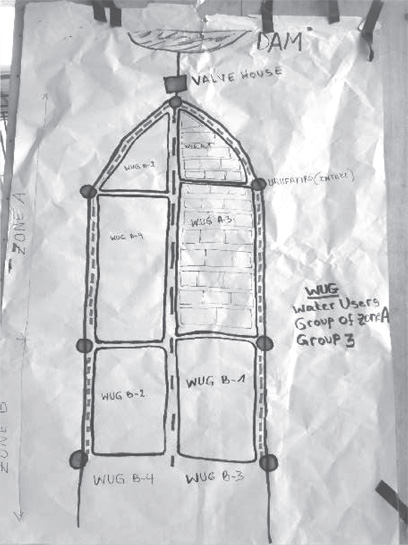

ルワンダの標準的な灌漑システムを図1(プロジェクト研修への参加農家が作成)に示すが、地区中央を流れる用排兼用水路に設置された取水堰から左右の幹線用水路に分水し、灌漑用水として利用した後に排水として用排兼用水路に流れ込む水を灌漑用水として反復利用する形態である。多くの場合、このシステムをIWUOが運営しているが、どこの地区でも不適切な水管理、水利費の不足等による不十分な維持管理、被災後等に放置された施設などの課題があり、持続的な灌漑スキーム管理の実現という目標からはかけ離れた状況であった。

図1 ルワンダの標準的灌漑システム

これらの課題を解決するための日本の協力事例として、2014年9月に贈与契約が結ばれた無償資金協力事業ンゴマ灌漑開発計画がある。これは、ルワンダ東部県ンゴマ郡における丘陵地を主体とした灌漑開発であり、ダム、揚水機場、幹線用水路(一部パイプライン)、2次水路等を設置し、IWUO運営能力強化等を目的としたソフトコンポーネント(短期的な研修等)を含むものであった。

ただし、低湿地で灌漑農業は行われていたものの、同地区のIWUOは未設立であり受益農家は灌漑スキーム管理の経験、技術を有していなかった。さらに、ダム完成後の天候不順により貯水池が満水になるまで時間を要し、事業完了(2016年11月)から灌漑施設が使用可能になる(2018年7月)までの間は灌漑施設の管理・運営を経験することができなかった。その結果、2019年のWAMCAB開始まで施設維持管理等に関してIWUOが機能せず、水路への土砂堆積、パイプラインの機能不全に繋がっていた。WAMCABによりIWUOの能力強化対策が行われたものの、適切な組織運営・維持管理のためには、無償資金協力による施設整備中あるいは完了直後から技術協力によるIWUO支援を行うなど、より適切なタイミングでハードとソフトの連携を図ったり、無償事業のソフトコンポーネントを長期に実施することが必要であったと分析されているⅰ。

3 灌漑施設建設(ハード)と運営能力強化(ソフト)の連携と相乗効果

ルワンダでは1970年代から80年代に造成された灌漑施設の老朽化が進んでいることから、日本だけでなく世界銀行(WB)や世界農業基金(IFAD)等により灌漑施設の改修事業が実施されてきた。しかし、多くの場合、プロジェクト終了後の灌漑スキーム管理に持続性がなく、完成後数年たつと施設が故障し、不十分な灌漑管理が行われ、補修されないまま放置されるという状況が数多く発生していた。このため、施設改修後の灌漑スキームを持続的に管理するための全国的なモデルを示すことが求められていた。

前述の新IMPにおいては、ルワンダ政府の焦点は灌漑面積の増加に当てられており、完成後の灌漑施設の管理はすべてIWUOに任されていた。しかし、灌漑スキーム管理に関する政府の指導・支援がほとんどなされていないため、不適切な施設の操作や維持管理などの課題が発生したり、営農面や組織活動面でも灌漑施設の活用と連動していないという側面もあった。これに対し、施設整備というハード面と、営農、水管理、施設維持管理などのソフト面に対する関連人材の育成、組織強化などを含めた総合的な協力を長期的な視野で実施することが、持続的な灌漑農業発展に向けた支援において不可欠であった。

このため、前述のンゴマ灌漑開発計画に続く日本の協力案件を検討するに当たり、プログラム協力という構想の下、灌漑農業のモデルを構築するとともに、モデルの普及による灌漑農業の振興に必要な関連人材の育成、組織強化などもあわせて行っていくことが望ましいという合意がルワンダ側となされ、具体的なロードマップ作りを行い、両国間で進めることとなったⅱ。

灌漑農業モデル構築の対象は、灌漑ニーズの高い東部県のルワマガナ地区が選定され、同地区を対象としたモデル灌漑農業構築に向けた無償資金協力事業、同地区等へのソフト面の協力と全国への普及を目指した技術協力プロジェクト(技プロ)を柱とするプログラム協力が立案された。この方針を受け、ルワンダ政府から施設改修プロジェクトと灌漑水管理能力向上プロジェクト計2件の要請がなされ、それを受けたJICAが2015年から2017年にかけて協力計画策定調査、準備調査を実施した。

これらの調査成果に基づき、第1弾として、2017年3月に無償資金協力事業「ルワマガナ郡灌漑施設改修計画」に関する贈与契約が結ばれた。工事は農業動物資源開発庁(RAB)の発注により実施され、コロナ禍と重なるなどの困難はあったものの、2020年11月に無事完工式を迎えた(写真1参照)。無償事業に含まれたソフトコンポーネントに関しては、後述する第2弾の技プロによる組織強化活動と同時期に進めたため、受益者のリスト化、ボトムアップの組織作りなどIWUOの設立から実際の水管理・維持管理・組織運営などにスムーズに移行することができた。

写真1 改修後のガシャラダム

(飛島建設提供)

技プロに関しては、2018年9月に「灌漑水管理能力向上プロジェクト」の協議議事録が締結され、2019年3月から2025年2月までの6年間をかけ、RAB及び地方行政機関である郡庁の能力強化とともにIWUOの組織運営強化を行い、中央政府・地方政府・IWUOがそれぞれの役割を果たしつつ灌漑スキーム管理を担うJIM(Joint Irrigation Management)の精神に基づく持続的灌漑スキーム管理のモデル形成と、その実現に向けた汎用的なアプローチ手法の開発を進めた。

上記のとおり、無償事業の最終段階である1年7カ月は技プロが並行して実施されている状況であり、改修施設の維持管理、IWUOの組織強化のもっとも重要な試行期間において、まさに実践的なオンザジョブ研修を実施することが可能となり、実績を積み上げることができた。

このような経緯を経て、ルワマガナ地区は灌漑スキームの運営状況及び営農の改善状況に加え、IWUOと農協の協調、各レベルの行政との連携等から全国でも模範的な持続的灌漑スキーム管理のモデル地区として認識されており、国内はもとより、ブルキナファソやケニアからも見学者が来る状況となっている。特に行政側からは、IWUOと農協が一体となった主体的・自発的な灌漑スキーム運営が評価される一方、受益農家からは、活動面・財政面における透明性を持った組織運営と地域の一体化が高く評価されている。

4 持続的灌漑スキーム管理モデルの構築

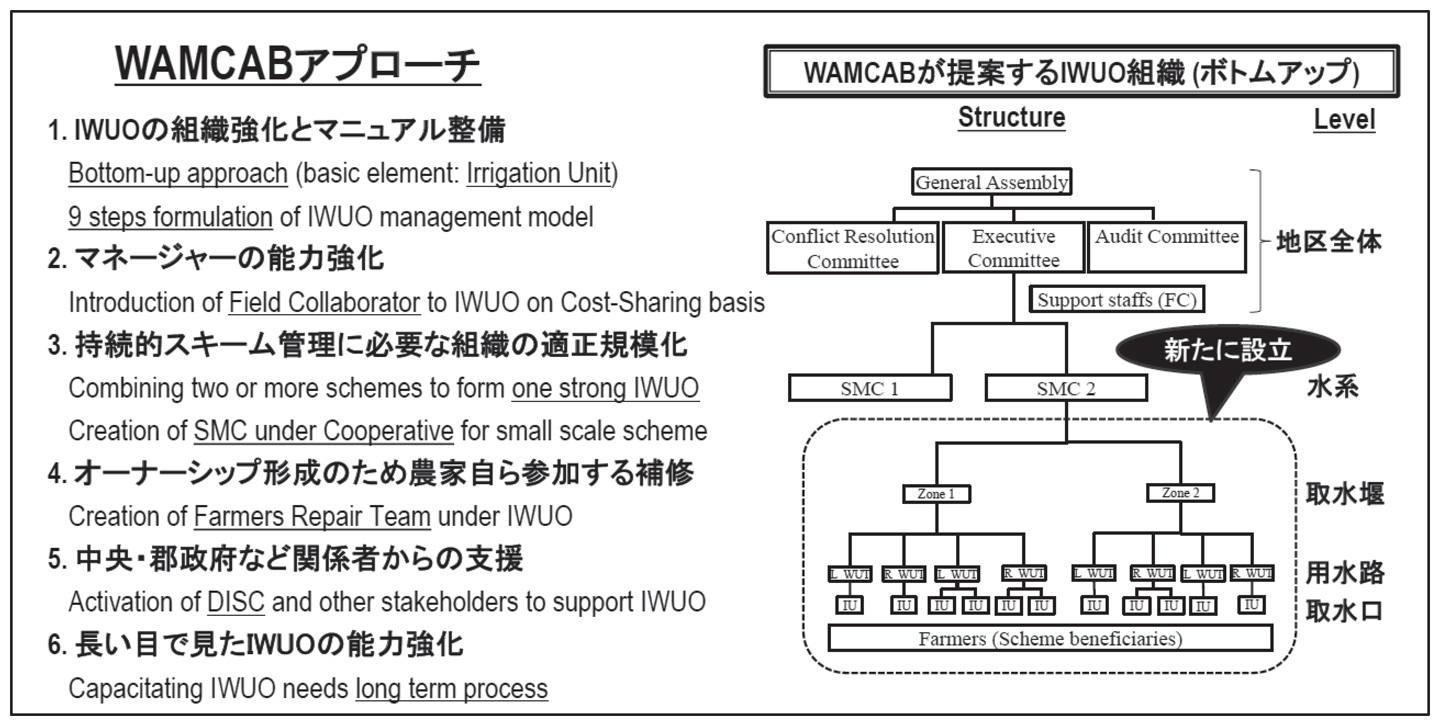

WAMCABで構築した持続的灌漑スキーム灌漑モデル実現のプローチを図2に示す。

図2 持続的灌漑スキームモデル実現のアプローチ

組織強化に当たっては、IWUO組合員が理解しやすいように実施すべき作業を9ステップに単純化して説明し、取水口ごとのグループを最小単位として、末端組織からのボトムアップ方式の代表選挙を実施した。組織運営の核となる中核技術者やマネージャー人材については、将来IWUO自らの予算で雇用することを前提に、IWUOが支払い可能な給与水準(当初の給料はプロジェクトが100%支援し、徐々にIWUO負担に移行する)で定着できる地元出身の人材を雇用し集中的に技術移転を行った。

IWUOの規模については、財政基盤が安定する大きさを目標としたが、統合ができず小規模にならざるを得ない場合は灌漑スキーム管理を農協の一組織が担う手法を試行し、一定の成果が得られた。組合員の灌漑施設に対するオーナーシップ醸成のためには、施設の建設や補修は自ら手を動かす参加型とし、施設に愛着を持ってもらうことに努めた。

また、災害復旧などIWUOだけでは対応できない大規模な工事については、地方行政や農協からも資金の一部を負担していただくJIMの実現に努めた。特に灌漑スキームがある地方行政機関である郡庁においては、郡内のIWUO、農協、末端行政組織等をメンバーとする郡灌漑運営委員会(DISC)を活性化させ、関係者間の信頼醸成、郡からの行政指導と支援を実現する場として活用することができた。

これらの取り組みにより、ルワンダでは類を見ない自主性・継続性のあるIWUOが実現しつつあり、現在WAMCABアプローチの全国展開に向けた試みが始まっている。

5 終わりに(全国展開に向けた取り組み)

現在最終承認手続き中の「ルワンダ灌漑戦略計画」では、持続的灌漑スキーム管理のモデルとして、当プロジェクトで実証したWAMCABアプローチを全国的な規模で普及することが提案されており、今後の灌漑政策実現に向けた指針となることが求められている。

WAMCABで作成した各種の技術マニュアルは上記アプローチを進めるための実用的な参考資料となるものであり、プロジェクト終了後も他地区への展開・活用が可能である。また、技術的な側面に加え、スピード感を持った同アプローチの全国展開のため、①WAMCABモデル地区での成功体験の共有、②普及対象スキームにおける意欲あるリーダー・担い手の確保、③普及を担当する実務的な指導者の確保、④普及をモニタリング・支援するRAB・郡の体制整備 などが必要であることも明らかになっている。

RABはルワンダにおける灌漑行政を促進する立場にあり、IMP及び灌漑戦略計画を受け、具体的な灌漑開発及びスキーム維持運営管理への指導・助成を進める必要がある。ただし、実質的な灌漑部門の統括組織としては組織・人材・予算の面で不十分であることから、組織の強化、人材の育成を行うことの必要性が議論されているところである。

RABが中心となって関係者と連携し、WAMCABアプローチの活用により持続的灌漑スキーム管理が全国に展開していくことを期待している。

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2021_1460340_4_f.pdf

http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec68/ard68_report_network1.html