2025.8 AUGUST 72号

OPINION

1 はじめに

アフリカの栄養と食料が貧困層を中心として大幅に不足しているのはよく知られているが、それがどの程度深刻であり、食料不足がいかなる背景のもとにどのような要因に基づいて引き起こされ、今後どのように推移していくのか、そしてこの問題の解決に具体的にはどのような方策が考えられまた実際に着手されているのかを明らかにするのが、本特集の課題である。ここではかかる課題の大枠について述べることにする。

食料安全保障とは日常的によく使う用語であるが、FAO(国連食糧農業機関)はその定義を、「すべての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的、社会的及び経済的にも入手可能であるときに達成される状況」としている。また食料安全保障には、以下の4つの要素、すなわち十分な量の食料が質を伴って存在している(Food Availability)、食料を手にすることができる(Food Access)、清浄な水など衛生的な条件等のもとで栄養的に適切な食事ができる(Utilization)、いつでも適切な食料にアクセスできる(Stabilization)、が備わっていなければならないとする1。アフリカの文脈に即していえば、食料が不足して必要な食料を入手できず、満足な食事ができない状態におかれているといえる。要するに食料の安全保障が満たされず、栄養の不足が健康の維持および活動を阻んでいるのである。

以下、アフリカにおける食料不安の現状、その背景と要因、食料増産に向けた方策について述べることにする。

2 アフリカの食料不安

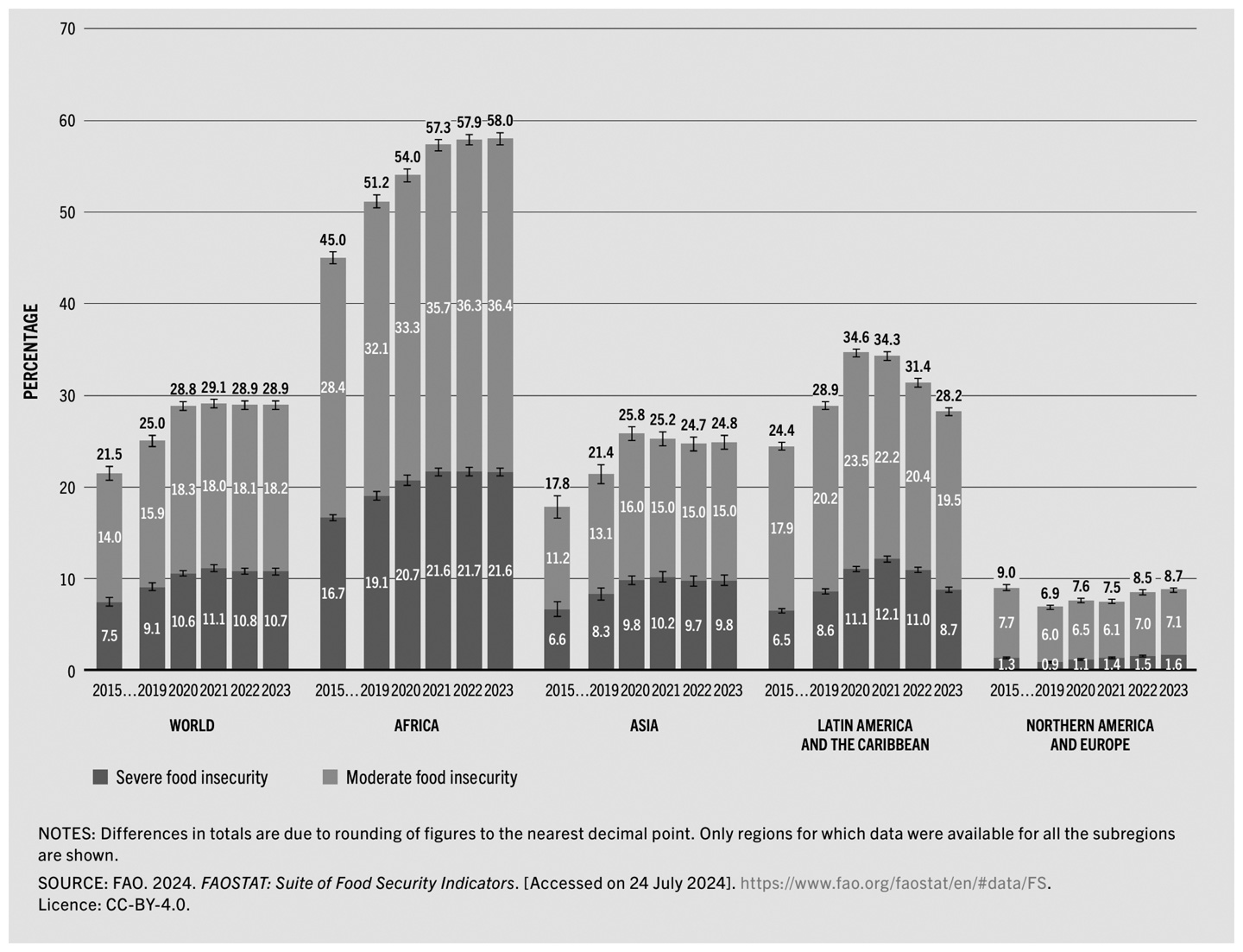

食料不安(Food Insecurity)の現状をみるために、FAOおよびその他の国連機関が共著として毎年出版している“The State of Food Security and Nutrition in the World”の2024年版から世界の地域別にみた食料不安を図1として再掲した2。ここでは食料不安人口比率(食料不安人口/総人口)を重度の食料不安(濃色)と中程度の食料不安(淡色)に分けて、2015年から2023年にかけての推移を示している。食料不安とは、安全で栄養価の高い食料への十分なアクセスが確保できない状況を指しており、重度とは食料が完全に尽き1日以上食事がとれない状態が続く状況を、中程度とは食料の入手は可能であるがその量や質は落とさざるをえない状況をそれぞれ意味している。

図1で示すように、アフリカでは食料不安人口比率が最近ではむしろ上昇する傾向にあり、2023年では58%(重度21.6%、中程度36.4%)であった。世界ならびにほかの地域と比較してもその比率が突出して高い。ちなみにアフリカの栄養不足人口は2023年の推定で2億9,840万人であり、アフリカ全人口のおよそ4分の1を占めている3。食料不安はとりわけ就学前の子ども、授産婦、高齢者、身障者など社会的弱者に集中しがちであり、都市よりも農村の居住者に、また都市のなかでも貧困な世帯により多くみられる。これらの人々は食料安全保障を条件づける4つの要素を満たしておらず、食料へのアクセスが極端に欠けている。食料不安に直面している結果、身体の成長が緩慢で深刻な病気に罹患しやすくなり、健康が大きく損なわれている。

図1 世界の地域別にみた食料不安の現状

2024年に入ってからもIFPRI(国際食料政策研究所)がGlobal Report on Food Crises(GRFC)Mid-Year Updateの報告から引用したレポートによれば、サハラ以南アフリカでは地域による差はあるものの食料不安はより深刻化した様相である4。これは政治的混乱などを背景として食料が必要とする人々の望む時と場所に行き届かないこと、農業生産が不振であること、食料価格の高騰と購買力の低下により貧困世帯で必要量の入手がむずかしいことなどといった複合的な要因による。

食料不安を少しでも緩和するためには、食料を増産し、その栄養価を高め、社会的弱者へ食料を適正に配分し、必要に応じて不足する食料を輸入によって補わなければならない。また食料を調達するために多様な就業の機会をとらえて所得を増加し購買力を高めていかなければならない。アフリカでは「包括的アフリカ農業開発計画(CAADP)」に基づいて、マプト宣言(2003-2013年)、それに続く「マラボ宣言」(2014-2025年)において農業重視の方向を打ち出し、国家予算の最低10%を投資や融資などを通じて農業セクターへ配分し農業セクターの年6%の成長を目論んで食料安全保障の向上を目指したが、目標には遠く及ばなかった。食料増産と貧困削減は依然として重要な政策課題となっているばかりか、食料不安は近い将来ますます悪化するのではないかと懸念されている5。

3 食料不安の背景と要因

それでは、食料不安を引き起こしている背景と要因はどういう点に求められるのであろうか。

【背景】

アフリカの食料不安を引き起こしている背景として、内戦や紛争などの政治的混乱と気候変動を取り上げることができる。アフリカでは内戦や紛争が域内のあちこちで収束しては起こる事態が繰り返されているが、その主要な理由として、根深い民族や宗教の違いによる対立、豊富な鉱物資源の所有と利用を巡る争い、不安定な政権のもとでの利害関係の衝突などが考えられる。その結果、インフラや建造物が破壊され、医療、衛生、教育などサービスの供給が途絶し、就業機会が奪われるなどの問題が発生している。農業では、農地などの生産基盤および道路、灌漑などインフラの破壊が食料の不足と分配の不適切さに直結している。しかも内戦や紛争が長期化すればするほど食料不安は深刻化し、国際機関などから紛争地への食料援助が緊急度を増してくる。食料の不足と不適切な分配は社会的弱者に深刻な影響を及ぼす。

一方、地球的規模での気候変動は、アフリカにもおいても高温に起因する局地的な干ばつや洪水、降雨の季節パターンの不規則な変化を引き起こしており、砂漠化の進行や表土の流出など土壌の劣化が深刻化してきている。世界気象機関(World Meteorological Organization; WMO)の報告によれば、アフリカの気温は世界平均よりもわずかに高くなっており、アフリカの北西部や東部および南部では複数年にわたる干ばつが続き、またところによっては激しい洪水が発生し、このことが土壌の劣化につながっている6。森林の乱伐や草地での過放牧は土地がむき出しになり高温に拍車をかけている。こうした気候変動が農業生産に甚大でネガティブな影響を及ぼしていることはいうまでもない。高温と水資源の枯渇、土壌の劣化は農作物の作柄を大きく変動させ、生産性は低下していく。農業生産量の減少と不安定は、入手可能な食料の量と質の幅を確実に狭めている。気候変動に適応していく農業技術の創出とその農家レベルへの普及が求められる。

【要因】

食料不安の要因を、需要側と供給側および制度・政策の側面に分けて明らかにする。

需要側では、人口の増加および経済発展と都市化にともなう食料需要パターンの変化が起こっている。アフリカの総人口は、2024年で12億4,000万人余りと推計され、世界の総人口に占める比率は15.2%である。2000年の段階では6億5,000万人ほどだったので、この間にアフリカの総人口はほぼ倍増した7。人口の増加が食料需要の規模を拡大したことは間違いない。その一方で国によってまた期間や年によっても異なるが、この間に鉱物資源の開発などを通じて経済は発展し、都市化が著しく進んだ。経済発展による所得の増加と都市化は食生活をより豊かなものとし、小麦や乳製品、肉類といった畜産物の需要が増加した。穀類に対する需要は小麦やコメに加えて家畜飼養による飼料需要の増加と相まって大きく増加していった。そのほかにも、各種の加工食品や調理済み食品、外食などの食サービスに対する需要も増加していった。所得の増加と都市化だけでなく、栄養とか食に関わる教育や知識・情報の広がり、女性の社会進出、流通の改善なども食生活の変化に大きな影響を及ぼした8。とはいえアフリカにおける人口の多くは農村に広く分散しており、貧困な農家は自給食料を中心にして日々の糧を得ているのが実態である。農村・農家においても何らかの就業機会を得て所得が増加して購買力が強化され、また市場へのアクセスなり食に対する教育が改善されれば、畜産物、野菜、加工食品などへの需要は増加していくであろうが、その見通しは容易に見いだせない。当面は農家が日常的に摂取している食品や農産物を前提に、栄養を維持し向上させていく指導が求められる。

供給側では、過去10年の間に食料需要の増加に対応すべく農業生産が増加し、また加工など食品産業が発展してきた。例えば、FAOSTATに示される農業生産指数(2014-2016=100)でみると、アフリカでは2013年の94から2023年には121(世界ではこの間に97→114)へと推移し順調に伸びてきたが、1人あたり農業生産指数ではこの間に99.1から99.7(世界ではこの間に99→105)とほとんど横ばいであった。この間のアフリカにおける生産増加の寄与をみるために、主要な穀物の一つであるトウモロコシの収穫面積と土地生産性の増加率をそれぞれFAOSTATでみてみると、収穫面積は3,768万haから4,409万haへと117%の伸び、土地生産性は1.90t/haから2.15t/haへと113%の伸びであった。収穫面積および土地生産性ともにいくらかの伸びを示し、それによってトウモロコシの総生産量は7,164万トンから9,500万トンへと増加した。世界ではこの間に収穫面積および土地生産性の伸びがともにおよそ110%であり、アフリカが世界を上回ったが、問題は土地生産性の絶対的な格差である。世界のトウモロコシの土地生産性は5.96t/haであり、3倍近くの開きがある。アフリカには作付面積をさらに拡大させていくほどの余地はなく、トウモロコシに限らず農業生産量の増加は土地生産性の伸びに期待するほかない。逆にいえば土地生産性を向上させる可能性が残されているともいえる。しかしながら、土地生産性が今後とも緩やかな伸びにとどまれば、着実に増加していく需要に今後供給がはたして歩調を合わせられるのかが懸念される。かといって食料の不足を輸入によって補うほどまでに外貨を保有しているとも考えられない。世界と比較して土地生産性を相対的に低位な水準におしとどめているのにはいくつかの理由が考えられる。

第1に、土壌の枯渇と劣化である。長年の風食と水食により表土が失われているほか、土壌の酸性化、塩類集積化ないしは乾燥が続いている。損なわれた土壌の物理性、化学性および生物性を改良するための工夫が不十分で、化学肥料の投入も少ない。ちなみに化学肥料の投入量は、FAOSTATによれば2022年で作物作付地haあたり21.6kg(窒素+リン+カリの合計)でしかない9。その値は世界で113.1kgであり、アフリカは世界のわずか19%でしかない。アフリカ農村の現地を訪ねて農家の圃場を目視するかぎり、実際には統計数値が示すほどには投入されていないように見受けられる。また堆肥など有機物の投入も大幅に不足している様相である。

第2に、水資源の不足とそのアクセスへの困難である。最近の異常気象の頻発により、アフリカの各国・各地では水不足の深刻さが伝えられ、播種できないないしは降雨を待って延期されるなどにより作付が不安定、作物の収量が減少ないしは生育の途中で枯死し、家畜もまた失われている事態が生じている10、11。これは灌漑設備が整っていないことにも大きく起因している。作物の作付地で灌漑用水を利用できる比率はアフリカではわずかに5.6%(2022年、FAOSTAT)であり、世界で22.5%(同)、アジアでは43.1%となっている。アフリカにおける水へのアクセスがいかに脆弱であるかを物語っており、作柄が気候変動に大きく左右されることを示唆している。

第3に、種子、化学肥料、農薬、機械、その他資材など農業投入財が不足していることである。これら投入財は小規模な貧困農家にとってかなり高価であり、しかも最近では肥料やエネルギーの価格高騰で入手がさらにむずかしくなっている。自家採種を繰り返すことで種子がもつポテンシャルもまた低下している。新たに買い求めた種子のポテンシャルを引き出すためには、土壌を豊かにし、水へのアクセスを改善して、これら投入財を適切に用いることが欠かせない。

第4に、生産性を引き上げる試験研究の成果を技術として農家レベルまで到達させることが容易でないことである。試験研究自体にもさまざまな問題を抱えているが、農家が開発された技術を習得して適用するまでには至っていない。そこには少なくとも二つの理由が存在する。一つは普及活動に要する予算の割り当てと農家と対面指導する普及員の数が少なく、また普及員の資質や指導能力、担当する農家のプロファイリングが不十分なために普及システムがよく機能していないこと、もう一つは農家が技術を習得する理解力なり適用力が不足していることである。

土地生産性が低い理由にはほかにもいろいろ考えられるが、ともかくも気候変動と深く関係した土壌や水資源の枯渇と劣化のうえに、農業投入財が入手困難で技術普及が制約され農家の習得能力が低いことが基本的な理由である。

制度・政策の側面として、普及だけでなく、農産物の集荷-保管-加工-出荷-輸送に至るポストハーベストの不完全、物流、価格形成および情報提供などの機能をもつ市場の未整備、農家への貸付など融資システムの不備が、農家の営農発展を妨げている。また政策としては、食料安全保障に向けた農業開発計画が等しく各国において作成されてはいるものの、政策の目標と計画を達成するのに必要な財源、人材、組織、中央と地方との円滑な連携などが確保しきれず、実績が目標と計画を大きく下回っている。制度を整備してそれがよく機能するようにしまた政策の実現可能性を高めていくことが、農家の意欲を引き出し、結果として農業生産を高めていく条件となる。

4 食料増産に向けた一つの方策

それでは、食料の増産に向けてどのような方策をとっていくべきであろうか。その場合、気候変動に対応あるいは気候変動の影響を抑えつつ土壌ならびに水資源を保全し回復させながら土地生産性を引き上げるいくつかの技術をパッケージ化し、普及していくことが肝要である。しかもそのパッケージ技術は農家に受け入れやすいものでなければならない。そのためにFAOが推奨してきたのが「気候変動に配慮した農業(Climate-Smart Agriculture, CSA)」である12。CSAは気候変動の原因となる温室効果ガスの排出を可能なかぎり削減し生産性を向上させる技術のパッケージ、要するに生産性向上と温室効果ガス削減の両立を図ることを目的にするものである。パッケージとして組み立てられる技術は地域の自然環境条件および社会経済条件に適合したものでなければならない。このCSAに含まれる農法の一つが、最近注目されている「環境再生型農業(Regenerative Agriculture, RA)である。RAは堆肥や植物残渣由来の有機成分が土壌微生物の働きによって分解され、一部は有機炭素として土壌に貯留し、その他は土壌中の有機成分が無機化して作物に吸収しやすいものとし、土壌を生物多様性に富んだ豊かで健全な方向へと回復させつつ作物の生長を促し生産性を高めていくというものである13。RAを構成する技術コンポーネントとして重要な基本的要素は、不耕起ないしは最少耕起、マルチング(被覆作物の導入)、輪作、間作、混作などの栽培体系である。これに加えてほかにもさまざま技術が存在する。例えば、土中の残根保持、堆肥の土壌への混入、表土流出の防止、雨水の貯留、耕畜連携など、である14。こうした技術は決して新しいものではなく、むしろ既存の技術ばかりであり、外部から供給される高価な農業投入財の使用を極力少なくしてコストを抑制するのに効果的である。地域の諸条件に適合させてこれらの技術を適切に組み合わせていくことが望まれる。またこうして組み合わされた技術を実際に圃場で試行して作物を栽培し、研修を受けた普及員を通して農家の間に浸透させていくことが必要である。

とはいえ、環境再生型農業でもって食料増産への道筋が明らかになるとは言い切れない。確かに望ましい姿ではあるが、生産性向上と温室効果ガス削減の効果が発現するまでには中・長期的な時間の経過を要する。したがって食料増産には現在進めている農業開発政策の計画とその実施、現行の農業投資、国際協力機関やNGO組織などが着手している種々の農業開発プロジェクトのあり方を正しく評価し、諸課題を克服しつつ農業を取り巻く域内外の諸条件の変化に合わせて手直しを加えながら政策と計画が柔軟でより実効性の高いものに改変されていくことが必要である。そしてこれと並行させながら、環境再生型農業を食料増産に向けた有力な選択肢として加えていくことが強く望まれるのである。

筆者が所属しているササカワ・アフリカ財団では、環境再生型農業技術の組み立てを試験圃場で実施し、その成果を普及員へ指導しながら伝えている。

5 おわりに

アフリカにおける食料安全保障は、環境に配慮した増収技術の開発と普及を通して食料のさらなる増産に向かうことが基本であるが、それだけでなく生産する食料が質的にも安全で栄養価の高いものでなければならないし、年間を通じてそれが安定的に供給されなければならない。また食料の購買力を高めるために、多様な就業機会を確保して世帯単位で所得を高める必要もある。

アフリカにおいては、経済の発展段階や自然環境などさまざまな条件を異にする国、また国を構成する各地域や都市と農村において、食料需要のパターンが多様であり、基礎的な食料だけでなく多様で付加価値の高い食料のニーズにも対応していかなければならない。

アフリカでは、一義的には食料不安に直面している貧困な世帯や人々に対して、食料に安定的にアクセスできる道筋を立てることが強く求められる。そのためには、増産に加え、貯蔵施設の設置、輸送と流通システムの改善、適切な情報の提供、栄養改善のための食育などを通じて、地域、集落および世帯などそれぞれ次元の異なる単位で、適正な食料の分配と利用がなされるようきめ細かい配慮と対応が必要になる。

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/private_sec/ku57pq00002cub2j-att/private_sec_text.pdf

https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf, Accessed on 03.Mar. 2025

https://www.fao.org/japan/highlights/sofi/jp, Accessed on 07. Mar. 2025

https://ssa.foodsecurityportal.org/node/3171, Accessed on 07 Mar. 2025

https://wmo.int/news/media-centre/africa-faces-disproportionate-burden-from-climate-change-and-adaptation-costs, Accessed on 04.Mar.2025

https://worldpopulationreview.com/continents/sub-saharan-africa, Accessed on 05 Mar. 2025

rural-urban migration in Tanzania”, JRC Technical Reports, European Commission, 49p.

https://www.fao.org/faostat/, Accessed on 13 Mar.2025

https://www.oxfam.org/en/drought-east-africa-if-rains-do-not-come-none-us-will-survive, ALJAZEERA: “Worst drought in century devastates Southern

https://www.aljazeera.com/news/2024/10/15/worst-drought-in-century-devastates-southern-africa-with-millions-at-risk, Accessed on 13 Mar. 2025

https://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/, Accessed on 14 Mar. 2025