2025.8 AUGUST 72号

Keynote 4

WFP日本事務所 代表 津村 康博

2025年現在、世界では最大7億5700万人が慢性的な食料不安に、約3億3400万人が生命や暮らしに差し迫った危険を伴う急性食料不安に直面している。中でもサハラ以南アフリカでは、気候変動、武力紛争、経済危機といった複合的要因により、深刻な食料不安が拡大の一途をたどっている。WFPは、こうした危機の最前線において緊急食料支援や学校給食、小規模農家支援、気候変動適応プログラム、防災や給食における政府のシステム構築・能力強化など取り組みを展開している。

本稿では、WFP職員としてアフリカ数カ国で勤務した経験のあるWFP日本事務所代表としての視点から、アフリカにおける現在の食料不安状況の実態とその要因を整理するとともに、WFPの包括的なアプローチと、そこにおける日本の役割、今後の連携の可能性について論じる。

1 はじめに

筆者は1998年よりWFPに勤務しているが、2008年から2023年までの15年間、WFP職員としてアフリカの6か国(中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、セネガルの西アフリカ地域事務所、モーリタニア、シエラレオネ、ガンビア)で勤務した。現在はWFP日本事務所の代表として、世界における飢餓問題の現実と、それに対処するWFPの活動を日本の人々に伝えること、日本政府や民間セクターとの連携を維持強化することを任務としている。国際協力の現場において、日本は重要な支援国であり続けているが、アフリカの食料危機に関しては、その深刻さと複雑さが日本国内では十分に知られていないことを痛感する。

本稿では、アフリカにおける現在の食料不安の状況を概説し、WFPが現場で展開している緊急人道支援や開発的取り組み、そして日本との連携の現状と可能性について述べたい。日本の読者の皆様がアフリカの現状に関心を持ち、未来に向けた持続可能な協力の形をともに考えていただく契機となれば幸いである。

2 サハラ以南アフリカの食料不安の現状

WFP、国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連児童基金(UNICEF)、世界保健機構(WHO)が共同で毎年発行する「世界の食料安全保障と栄養の現状(SOFI)」2024年版によれば、世界で食料不安に直面している人々は推定で最大7億5700万人にのぼる。そのうち約2億7800万人、全体の36.7%がサハラ以南アフリカに集中しており、食料不安人口の比率としては南アジア(約2億8100万人、37.1%)に次ぐ。また、人口に占める食料不安人口の割合で言えば、サハラ以南アフリカは23.2%と世界各地域の中で最高値を示している。世界全体では一時的に減少した食料不安人口が、2020年以降再び上昇傾向にあるが、サハラ以南アフリカではむしろ一貫して悪化の一途をたどっている。

アフリカの多くの国々が、農業に適した土壌と気候に恵まれている。そして人口の大半が農業従事者でもある。しかし多くの国で農業は家族経営の小規模農家によって行われ、灌漑設備・貯蔵施設・道路などの基盤整備が不十分であることに加え、政府の農業投資が限られており、質の良い種子や肥料、農具や農業機械、農民への技術支援や融資なども不足している。このため、生産性が低いうえに、収穫した作物も適切な保存や加工がなされなかったり、農民が市場へアクセスできない結果、損失(収穫後ロス)が生じ、販売や消費に至らないことが多い。農民自身も市場へのアクセスにおいて中間業者によって不利な取引を強いられることが多い。こうして、国内市場に流通する自国産の食料の量に限りがあるため、米、小麦、とうもろこしなど主食の穀物類や食用油などを国際マーケットからの輸入に依存するアフリカの国々は多い。このため、これら主要食料品の供給は国際市場での食料価格の変動や世界的な物流網の動向に左右されやすい。これがこういった国々の食料安全保障に甚大な打撃を与えた最近の例が、コロナ禍による物流網の遮断であったり、ウクライナ危機によるウクライナからの穀物輸入停止や食料価格の高騰であった。

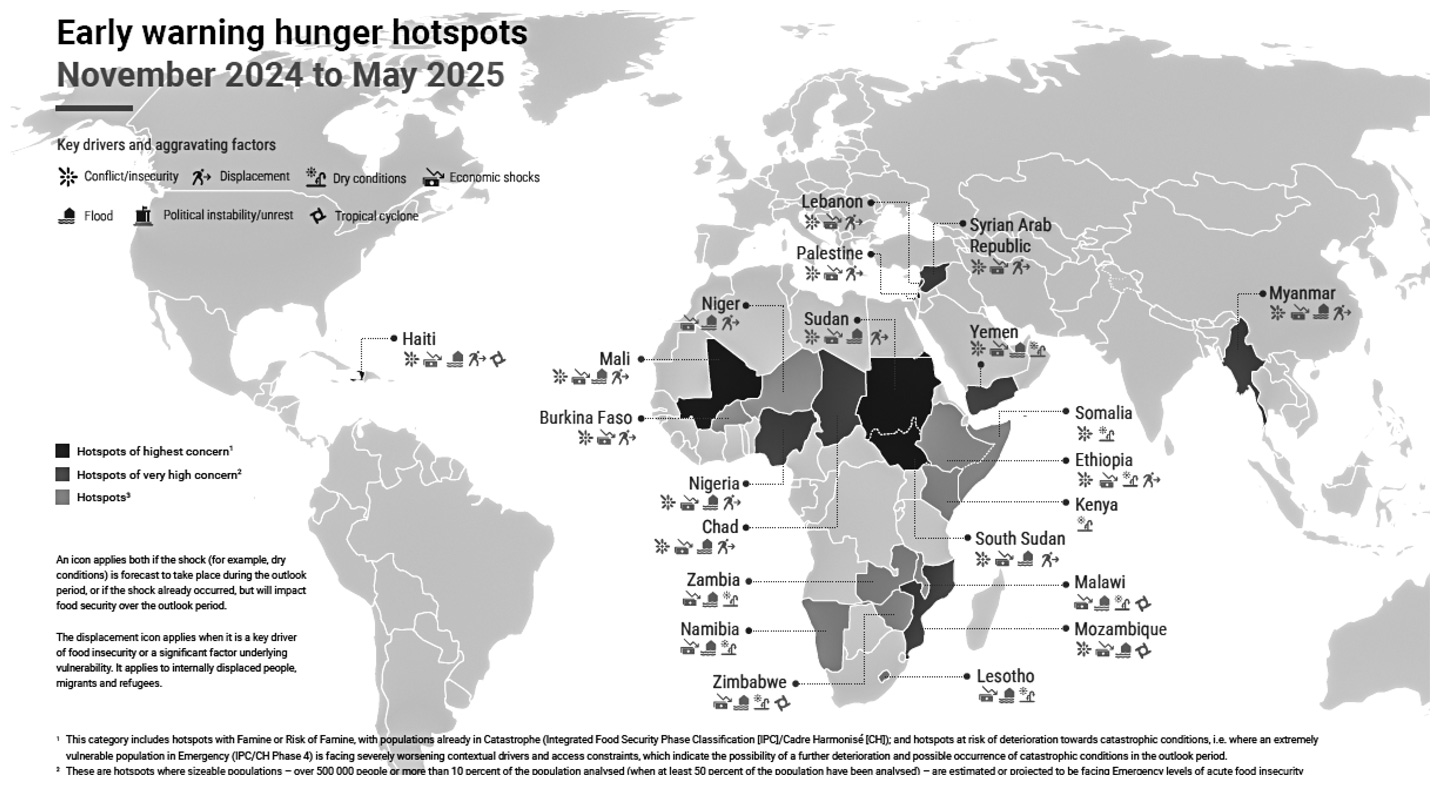

近年では、人々の命や生活に差し迫った深刻な脅威となる「急性食料不安」が増加を続けており、WFPとFAOが年2回発表する「飢餓ホットスポット報告書」では、急性食料不安のレベルが高い地域として、アフリカの16か国がとりあげられている。これらの国々では、自然災害、武力紛争、政情不安、経済的危機といった複数の要因が絡み合い、慢性的な飢餓と急性的な食料危機の両方が同時に進行している(図1)。

図1 WFP-FAO飢餓ホットスポット報告書(2024年11月)

例えば、2024年には南部アフリカで大規模なエルニーニョ現象が発生し、過去100年で最も乾燥した2月を記録した。干ばつの影響で2700万人が深刻な食料不安に直面し、レソト、マラウイ、ナミビア、ザンビア、ジンバブエは緊急事態を宣言した。これらの国々では人口の7割以上が農業で生計を立てており、干ばつによる農作物の不作は直ちに生活の破綻を意味する。これらの中には、本来保護対象のゾウやシマウマなどの動物を食用にせざるをえなかった国もある。

また、西部アフリカ地域では最新の地域合同食料安全保障分析の報告書によると、3,600万人以上が基本的な食料や栄養を確保できておらず、2025年の食料不足期にはその数が5,200万人を超える見通しとなっている。相次ぐ紛争の影響で1,000万人以上が避難を余儀なくされ、チャド、カメルーン、モーリタニア、ニジェールなどでは、難民や国内避難民として生活手段を失っている人びとが多くいる。加えて、ガーナ、コートジボワール、ギニア、ナイジェリアなどではインフレによる食料・燃料価格の高騰で栄養価の高い食料が手に入らなくなっている。サヘル中央部、チャド湖周辺地域、中央アフリカ共和国では、繰り返される異常気象が人々の自立した食料確保を困難にしており、2024年だけでも洪水の影響を受けた人は600万人以上にのぼる。

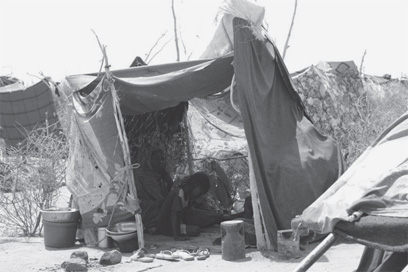

さらに東アフリカのスーダンでは、2023年4月から政府軍と準軍事組織RSFの間で武力衝突が続き、2600万人が深刻な飢餓に直面している。スーダンでは2420万人が家を追われ、1890万人が国内で、520万人が周辺7か国で難民として避難生活を送っている(写真1)。また、西部ダルフールでは、2024年7月に急性食料不安の最も深刻な分類である「飢きん(Famine)」が一部地域で確認されており、世界最大ともいえる極めて深刻な人道危機となっている。

写真1 テント生活を余儀なくされるスーダン避難民(スーダン)

アフリカ第二の国土面積を持つアフリカ中部のコンゴ民主共和国では、昨年東部での武力紛争が激化、避難民が大量発生し、農業や流通も治安悪化で打撃を受け、食料価格は高騰。さらに14万人以上が周辺国に避難し、女性や子どもを中心に厳しい生活を強いられている。多くが安定した食料を得られない状況にあり、コンゴ民主共和国全体で2,800万人が深刻な食料不足に直面している。

また、突発的で急性な要因に加え、気候変動により徐々に進行する環境の劣化も食料不安を深刻化させている。サハラ砂漠の南縁地帯は「サヘル」と言われる乾燥地帯で干ばつも頻繁に起こり砂漠化の脅威にさらされている。土壌が劣化し、農牧畜業に必要な自然資源が希少化した結果、紛争が起こったり、住民が都市や海外に出稼ぎ・移住するケースが多数ある。人口の流出はさらなる土地の劣化につながり、食料生産にも悪影響が出る悪循環となっている。また、地球の温暖化に伴う海面上昇のため、海岸や河岸に近い低地に海水がしみこむ塩害により、農地が耕作不能となり、農業生産性が打撃を受けている国々もある。

このように、サハラ以南アフリカにおける食料不安は単なる「不足」ではなく、複数の構造的要因が連鎖する「脆弱性の複合体」である。その影響は地域を超えて拡大し、難民や移民の流出、人材の国外流出、都市の貧困化といった形で広がりを見せている。

3 WFPの現地での取り組み:危機下の人道支援

WFPは、国連唯一の食料支援機関そして世界最大の人道支援組織として、紛争や自然災害、経済危機などで食料へのアクセスを失った人々に、緊急食料支援を行っている。WFPは現在、世界120の国と地域に拠点を置いて活動し、2024年には約1億2400万人に支援を届けた。特にサハラ以南アフリカにおいては、WFP全体の受益者のうち過半数にあたる6900万人を44か国で支援している。

緊急支援の形態は多様であり、現物の食料の配布、食料引換券の提供、あるいは現金支給など、現地の市場状況、治安、物流インフラの状態などに応じて柔軟に使い分けられている。配布される食料には、穀物、豆類、油、塩などの基本的な食材に加え、調理不要な缶詰やビスケットや栄養強化食品が用意されることもある。

人道危機の現場ではWFPの活動は食料支援にとどまらない。最も困難な状況にある場所へのアクセス確保は大きな課題であり、治安の悪化や道路・港湾インフラの未整備により、現地への輸送そのものが困難を極める場合がある。そのような場合、WFPが主導する「ロジスティクス・クラスター」によって、国連組織や支援団体の援助物資を輸送・保管したり、国連人道支援航空サービス(UNHAS)を用いて遠隔地への空輸を実施することもある。UNHASは、民間航空会社が就航できない地域に人道スタッフや緊急物資を運ぶ唯一の手段となっており、コンゴ民主共和国やスーダン、ソマリアなどで命綱としての役割を果たしている(写真2)。

写真2 モーリタニアの最奥部でUNHAS機に搭乗する人道支援機関職員(筆者含む)

こうした食料支援や物流支援の知見と実績を持つWFPは、「ラスト・ワン・マイル」に支援を届ける能力を持っている。戦闘下や自然災害の直後といった緊急フェーズにおいても、現場に深く入り込み、生命線となる支援を届け続けている。

4 包括的アプローチと持続可能な支援

WFPの活動は、単なる緊急対応にとどまらず、食料不安の構造的な改善と、より長期的なレジリエンス構築に向けた自立支援に重点を置いている。特にアフリカにおいては、気候変動、都市化、人口流出など、複雑に絡み合った要因に対応するため、包括的かつ多層的なアプローチが不可欠である。WFPはアフリカの国々において、持続可能で、災害などのショックに耐えうる強靭性のある包摂的な食料システムの強化に寄与することを目指している。

学校給食と母子栄養支援

アフリカの多くの国々でWFPが展開する代表的な支援が「学校給食プログラム」である。これは、教育と栄養を同時に支える施策であり、栄養価の高い食事を提供することで出席率の向上、学習意欲の向上、そして発育支援にもつながる(写真3)。子どもたちの未来を守ることは、地域の将来の安定にも直結している。

また、妊産婦や乳幼児を対象とした母子栄養支援では、急性栄養不良の治療と並行して、育児に関する行動変容プログラムを実施しており、家庭単位での健康改善を目指す。

写真3 学校給食の様子(モザンビーク)

地産地消型アプローチと農家支援

WFPは、学校給食に現地農家の農産物を活用する「地産地消型」のアプローチも積極的に推進している。地域で生産された新鮮な食材を給食に活用することで、農家の収入安定にも貢献し、地域経済を活性化する好循環を生む。

生産面でも、小規模農家への支援を強化している。収穫後の損失を減らすための乾燥・保管技術や、マーケットへのアクセス向上を目指した流通支援、品質管理、価格交渉の知識提供など、バリューチェーン全体への技術支援が行われている。WFPの支援を通じて、農産物の価値が高まり、市場で競争力を持つことが可能になる。

気候変動への適応とレジリエンス構築

干ばつや洪水などの気候災害が頻発するアフリカにおいて、WFPは食料支援をインセンティブとした住民参加型事業という形(Food for WorkあるいはFood for Assetsと呼ばれている)で、地域の需要に根差したインフラ整備事業を実施している。例えば、灌漑設備やため池、堤防、排水路の整備、森林再生などを住民とともに行い、作業への対価として食料や現金を提供している。

ここで紹介する一例は、サヘル地域の国々でWFPがFood for Workなどを通して支援している「半月型農法(half-moon)」である。サヘル地域で伝統的に行われてきた手法に着想を得て、これを基に新たな工夫を加えたものである。ゆるやかな斜面に半月型の溝をつけ、植物の種や苗を植えておくと、雨季に降る少量の雨による水分が溝の部分に溜まり、これらの植物が生育する。これらの草木と隣接して簡単な野菜なども栽培することが可能になる(写真4)。たいてい住民1人が1つの半月を約1日で整備することができ、高度な技術や高価な機械を必要とせず簡単な手作業で整備や維持することができる。WFPの半月農法支援で、サヘル地域では5年間で約30万ヘクタールの土地を緑化している。

写真4 比較的安価で簡単な半月型農法による土地再生

(左:ニジェール、右:ブルキナファソ)

このような取り組みによって、住民が自ら地域の脆弱性を克服する力を身につけ、気候リスクに強い社会の形成が進む。

さらに、WFPは「支援からの卒業」を目指し、各国政府や地方自治体、地域コミュニティとの協働による能力強化・制度構築を重視している。

現地発イノベーションの支援

近年、WFPはアフリカにおける革新的な取り組みにも注力しており、ケニア・ナイロビに「東アフリカ・イノベーション・ハブ」を設立。これは気候変動対応農業、難民の自立支援などの分野で、現地発スタートアップの育成と資金支援を行っている。すでに75以上のプロジェクトが支援を受けており、WFPのグローバルなネットワークと現地の創意工夫が結びつく新たな形の支援モデルとなっている。

例えば、熱帯で水面に大量に発生するウォーターヒアシンスは普段利用されることがないが、これを原料とする練炭の製造技術を南スーダンの住民に教えることで、燃料価格が高い中、食品調理のための安価な燃料を入手できたり、練炭の販売による利益を得たりすることができるようになっている。また、アフリカの数カ国では、水耕栽培を導入しており、地元の資材を用いた安価なローテクシステムを活用し、砂漠地帯や難民キャンプ、都市部のスラムなどで新鮮な野菜や飼料を栽培することで、新鮮な食料へのアクセスできるよう支援している(写真5)。紙面の都合でこれら二例を紹介したにすぎないが、他にも多くの試みがアフリカの国々で進行中である。

写真5 水耕栽培によって乾燥地域で家畜用の飼料を栽培(チャド)

5 日本とWFPのパートナーシップ

WFPのアフリカにおける活動は、日本との緊密なパートナーシップによって支えられてきた。中でも外務省による通常・補正予算からの拠出、緊急無償資金協力、「KR」(ケネディラウンド)食料援助無償資金協力は、緊急支援および開発支援双方の要として、サヘル地域、東アフリカ、南部アフリカなど多くのプロジェクトの原資となっている。日本政府からWFPへの拠出のうち、過半数がアフリカ地域に割り当てられている。

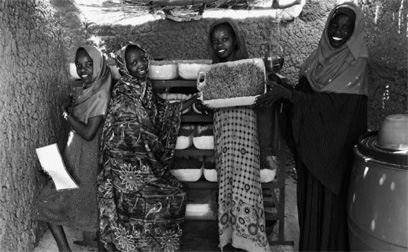

さらに、農林水産省拠出の西アフリカのWFP小規模農家支援事業は、コートジボワールやマリ、セネガル、ブルキナファソ、ギニアビサウ、シエラレオネ、リベリアなど西アフリカ諸国で、Food for Workによる灌漑施設や水田の整備やネリカ米の普及、稲作技術の指導などを通してコメなど食料増産に大きく貢献してきた。この支援は1998年の開始以来27年にわたり、アフリカの小規模農家の生産性向上や市場へのアクセスの改善、農家の収入向上、栄養改善にもつながっている(写真6)。

写真6 JICAの灌漑専門家と農林水産省事業サイトを訪れる筆者(シエラレオネ)

2025年2月、WFPと国際協力機構(JICA)はスーダンにおける「小麦バリューチェーン強化計画」の共同実施に合意した。この事業は外務省からJICAを通じて約2年にわたり9億5100万円の拠出を受けて実施される予定で、耐乾性品種を含む小麦種子及び肥料の配布、及び小麦の生産と貯蔵管理の改善等を通じて、スーダン産小麦の市場での競争力を高めるだけでなく、品質の良い小麦の流通を促進することで、国内避難民や受け入れコミュニティの住民など、生活基盤の脆弱な消費者が小麦を手ごろな価格で入手できるようにすることを目的としている。

また、WFPは日本の民間企業や財団とも連携し、複合的な協力を進めている。武田薬品工業との連携では、コートジボワールなど4か国で医療・栄養物資のサプライチェーン強化が行われた。さらに、NEC、Sysmex、味の素ファンデーションとのパートナーシップを通じて、ガーナでの母子栄養支援、豊田通商ともガーナで職業訓練、車両整備人材育成など多様な分野で連携が進んでいる。

日本の企業がアフリカに進出する際、アフリカ44か国におけるWFPの広範な現地ネットワークや政府との強い信頼関係を活用することで、事業リスクを軽減し、地域的な広がりを持つ社会的インパクトの高いプロジェクトの実現が可能になる。特に「ビジネスと開発」の接点を模索する近年の潮流において、WFPと日本の協働の可能性はさらに広がっていくだろう。

6 おわりに:アフリカと日本の未来に向けて

筆者が15年にわたりアフリカ各地で勤務する中で強く印象に残ったのは、日本に対するアフリカの人々の高い評価と信頼である。日本が行ってきた長年にわたる真摯な開発協力の成果は、アフリカ諸国でのリスペクトという形で確実に根付いている。この信頼こそが、日本外交における重要な「ソフトパワー」であり、今後のアフリカ政策の礎となるべきものである。

アフリカは、世界でも最も急速に人口が増加している地域であり、豊富な天然資源と広大な農地を有する「可能性の大地」である。気候変動や治安の不安定さという課題はあるものの、それらを乗り越えていく力と創意もまた存在する。アフリカの将来は、日本にとっても貿易や食料輸入の観点から極めて重要であり、国際的な安定と繁栄に直結するものである。

2025年夏に予定されている第9回アフリカ開発会議(TICAD9)は、官民を挙げてアフリカとの協力のあり方を見直す絶好の機会となる。日本とアフリカが共に歩む未来のビジョンを描く中で、食料安全保障と持続可能な農業開発は、最も基本的でありながら最も戦略的なテーマの一つである。

その取り組みにおいて、WFPは引き続き日本の信頼できるパーナーとして、現場の知見と国際的なネットワークを活用し、アフリカの人々の命と暮らしを支え続けていく決意である。