2025.8 AUGUST 72号

Keynote 3

国際農林水産業研究センター(JIRCAS) 辻本 泰弘

1 アフリカにおける農業生産の現状と課題

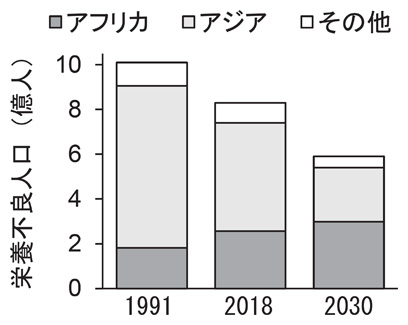

アフリカは、国連の持続可能な開発目標SDGsに掲げられた貧困と飢餓の撲滅から世界で最も立ち遅れた地域である。世界全体では飢餓(栄養不良)人口が大幅に減少している一方で、アフリカでは、その数値が増え続け、2030年には、世界の飢餓人口の半数以上がアフリカに偏在することが予測される(図1)。この問題を解決するためには、食料の安定供給と多くの人口を支える農村地域の生計向上が不可欠であり、そのプロセスにおいて、農業生産の果たす役割は大きい。

図1 世界の栄養不良(飢餓)人口の推移と予測

(FAO資料より筆者作成)

そこで、アフリカの農業生産を大まかに捉えると、まず、単位面積当たりの穀物収量は、ヘクタール当り1.7トンと極端に低く、同地域を除く世界の平均収量の半分にも満たない。そのため、爆発的な人口増加に応える食料供給は、これまで主に、農地の拡大や域外からの穀物輸入量の増加に依拠してきた。

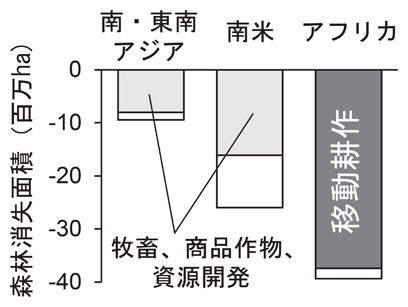

しかし、近年、アフリカでの農耕地の拡大が、森林伐採や土地劣化など、深刻な環境負荷を引き起こしている。地域別の比較において、2010年代の森林消失面積はアフリカが世界で最も大きく、その多くが、移動耕作など、小規模農家による農業活動に起因する(図2)。また、2024年1月のNature Climate Change誌では、現在のグローバルなメタン排出量増加の7%がアフリカでのコメ増産(主に水田面積の拡大)に関連することが指摘された(Chen et al., 2024)。既に、土地利用の変化を含めた農耕地からの温室効果ガス排出量は、アフリカが世界の23%を占める(FAOSTAT)。

図2 2010年代の森林消失面積と要因の地域比較

(FAOSTAT; Curtis et al., 2018より筆者作成)

このことから、アフリカにおける農業生産性の向上、特に、小規模農家がもつ限られた農地での収量の向上と安定化は、地域の食料安全保障のみならず、気候変動をはじめとするグローバルな環境問題の解決においても、極めて重要な課題である。

2 アフリカにおける作物収量の制限要因

アフリカの作物収量を制限する要因として、灌漑排水設備などの生産基盤が弱く、洪水や渇水などの水ストレスを受けやすいこと、また、農家所得が低いために、肥料や農薬などの資源投入量が少ないことが挙げられる。例えば、化学肥料としての窒素とリンの耕地面積当たりの平均投入量は、それぞれヘクタール当り9.2 kgと1.5 kgで、その他の地域の10分の1程度にとどまる(Rakotoson et al., 2022)。

加えて、アフリカでは、作物生育に不可欠なリンや窒素などの栄養素に乏しい風化土壌が広く分布する。また、土壌中に豊富に含まれる鉄やアルミニウムがリンを強く吸着するために、リンを施用しても作物に吸収されにくい問題がある。典型的な風化土壌(フェラルソル)が分布するマダガスカル中央高地の水田土壌においても、土壌のリン吸着程度によって水稲のリン施肥応答が大きく左右されることが示されている(Nishigaki et al., 2021)。このことから、地域の作物収量の向上と安定化には、土壌や肥料から供給される限られた養分を効率的に利用しつつ、不安定な水環境やリン吸着能の高い土壌にも対応する生産技術や品種の開発が必要となる。

本稿では、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)「肥沃度センシング技術と養分欠乏耐性系統の開発を統合したアフリカ稲作における養分利用効率の飛躍的向上(2017-2022年度)」など、筆者らがマダガスカルで進めてきた国際共同研究プロジェクトで得られたアフリカ稲作の生産課題に貢献しつつある研究事例を紹介したい。マダガスカルは、アフリカ有数のコメ生産国で、日本の対アフリカ農業支援政策の柱であるCARD(アフリカ稲作振興のための共同体)事業においても重要な役割をもつ。しかし、国民の主食かつ主な収入源である稲作の停滞が、同国の持続的発展を妨げる大きな要因となっている。マダガスカルの絶対的貧困率81%、飢餓人口割合51%はアフリカでも特に高い数値である。

3 リン欠乏水田での効果的施肥技術P-dippingの開発

肥料投入量が少なく、かつ、土壌のリン吸着能が高いマダガスカルの水田土壌で、如何にして、水稲収量を改善できるか?水田稲作では、苗床施肥や肥料溶液に苗を浸してから移植する浸漬処理が、少ない肥料で効果の高いリン施肥法とされる。しかし、苗に吸収される養分は微量であり、顕著な収量差を生むほどには効果が持続しないのが一般的である。

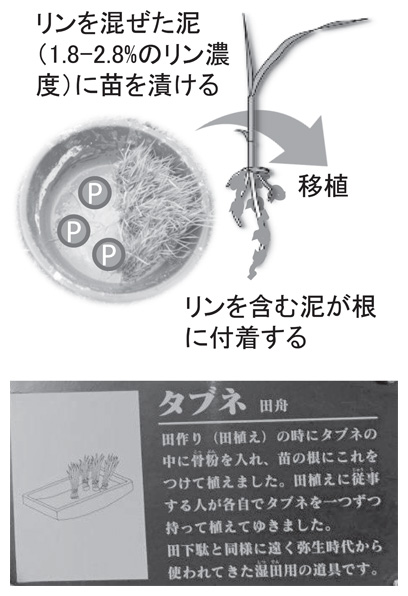

そこで、明治期に、鹿児島県で実践されていた苗の根に骨粉を揉み付ける稲作手法「揉付け」に発想を得て、「リン肥料を混ぜた泥を苗の根に付着させて移植する」ことで、比較的高濃度のリンを株下に局所施用できるP-dippingを考案した(図3)。鹿児島県は、リン吸着能の高い火山灰土壌が多くみられ、マダガスカルの水田と同様に、リン欠乏の課題を抱えていたと考えられる。

図3 P-dippingの手法(上)とたねがしま赤米館に展示されていた「揉付け」の実践とのその道具タブネに関する記載(下)

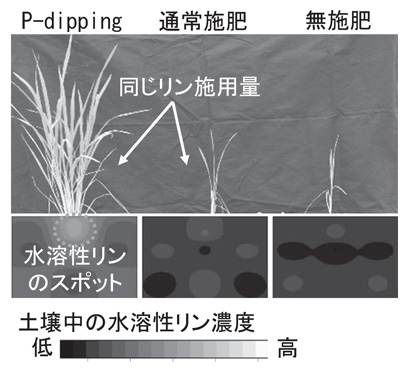

同技術を実現する上で、まず、ポットでの制御実験において、肥料焼けによる生育阻害が生じず、苗の根に付着しやすいリン肥料の材料、濃度、および浸漬時間を比較検討した。その結果、重過リン酸石灰を用いて、1.8~2.8%程度のリン濃度をもつ泥を作ること、浸漬時間は短時間(1秒でもOK)で苗の根の周りに泥が付着すれば良いこと、一方で、リン以外(窒素など)の養分を含む肥料資材を用いた場合や泥中のリン濃度が高く浸漬時間が長い場合、もしくは、移植時の気温が高い場合には、肥料焼けのリスクが大きくなることが分かった(Oo et al., 2020;Oo and Tsujimoto, 2023)。さらに、P-dippingを施すことで、株下の水溶性リン濃度(植物に吸収されやすいリン)が局所的に高まり、従来の施肥法では肥料効果が得難いリン吸着能の高い土壌でも、イネのリン吸収を大幅に改善できることを明らかにした(Oo et al., 2021;図4)。

図4 リン吸着能の高い土壌におけるP-dippingの効果と土壌中の水溶性リン濃度の空間分布

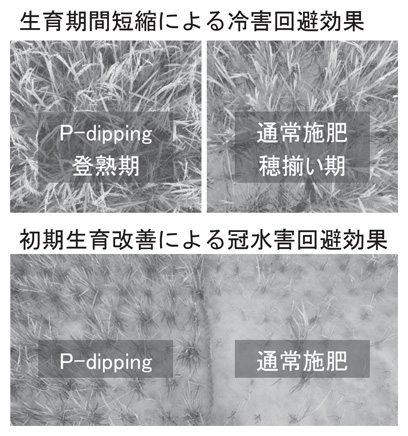

次に、リン欠乏が顕著なマダガスカルの農家圃場で、P-dipping技術の効果を繰り返し検証した。結果、同技術が、イネのリン吸収だけではなく、生育期間の短縮と初期生育の改善を促し、登熟期の低温不稔や水不足、ならびに生育初期の冠水害など、様々な環境ストレスに対して有効に働くという知見が得られた(Rakotoarisoa et al., 2020; Oo et al., 2023;図5)。前項で述べたように、アフリカの多くの水田では、灌漑排水設備の不足等から、気象条件にともなうストレスに晒されことが多い。そのため、気候変動に強靭な生産技術としてもP-dippingの活用が期待できる。また、本田での窒素追肥と組合わせること(Tsujimoto et al., 2021)、中苗~成苗を用いること(Rakotoarisoa et al., 2023)、浅根性の品種を用いること(Oo et al., 2025)、などによっても、P-dippingの増収効果を高められる可能性が示されている。

図5 農家圃場で観測したP-dippingによる環境ストレス回避効果

その後、様々な栽培管理条件をもつ約300点の農家圃場で技術の安定的な効果を確認したことから、マダガスカルの農業畜産省やJICAの技術協力プロジェクトとともに、現地の農家3,000戸以上に技術を移転した。結果、P-dippingを行うことで、農家の実践下においても、ヘクタールあたりのコメの平均収量が3.7トンから4.8トンと約1.1トン(30%)増加することが実証された。

P-dippingは、少ない肥料(=少額の投資)で安定した増収効果が得られることから、これまで肥料を買えなかった農家にも採用され、農家間の技術伝播も観察されている。また、少量の肥料で済む、すなわち、持ち運びが容易である点も、自動車などの運搬手段をもたず、市場まで距離が離れた農村部に暮らす農家にとってのメリットである。マダガスカルの民間肥料会社が、P-dipping用のリン肥料を海外から追加で調達するなど、新たな民間投資も引き出され、今後の更なる普及拡大が期待される。

4 リン欠乏水田で優れた生産性をもつ水稲新品種の開発

養分欠乏水田での増収に有効な2つ目の実践的成果として、イネのリン吸収に関わるPup1遺伝子座を導入した水稲新品種を開発した。Pup1遺伝子座は、リン欠乏土壌でも優れた生育特性をもつ在来イネ品種カサラスから検出した染色体領域で、2012年には、その原因遺伝子としてPSTOL1が同定された。同遺伝子は、リン欠乏条件での根の生育促進とリン吸収量の改善に機能する(Gamuyao et al., 2012)。

これらの基盤成果をもとに、熱帯の主力水稲品種であるIR64にPup1遺伝子座を導入した系統群を育成し、2016年以降、マダガスカルの国立農村開発応用研究センター(FOFIFA)と共同で、農家圃場における同育成系統の選抜と世代促進を繰り返した。その後、絞り込んだ有望系統について、広範な生産力試験と食味試験を実施し、親品種IR64や同国の主力水稲品種であるX265に比べて、優れた生産性や早生性、また同等の食味性が実証されたことから、2021年11月に品種登録に至った(図6)。品種登録名は、プロジェクトの通称FyVary(フィヴァリと発音し、マダガスカル語で「良いお米」の意味)と系統番号から、FyVary32とした。

図6 品種登録のための生産力試験と食味試験

同研究成果もまた、稲作農家の他、行政機関や開発プロジェクトの関心を寄せ、2023年には約20トンの認証種子が生産された。2025年5月には、筆者も種子生産組合や一般農家を訪問する機会を得て、FyVary32が同地域で急速に広まっていることを確認するとともに、同品種の開発に対して農家の方々から謝意を表された(図7)。上述のP-dippingと合わせて、農業研究の成果がエンドユーザーである農家に届いたことを実感する貴重な経験であった。

図7 水稲新品種FyVary32を栽培する一般農家

5 農業研究の成果を社会に還元していくために

農業は、地域の社会・自然条件に即した環境依存型の産業である。そのため、研究成果を社会に還元していくためには、対象地域にみられる諸条件を様々な専門分野から観測する学際的な取り組みが必要となる。マダガスカルでの共同研究では、土壌やリモートセンシングの専門家が参画して、圃場のリン欠乏もしくはリン吸着能の空間分布情報や簡易評価法の開発を進めた。これらの情報や評価法は、P-dippingや水稲新品種の導入効果が高い地域ないし圃場を診断する基盤となる。実際に、村落レベルでのランダム化比較実験によって、土壌診断情報の提供が農家の施肥選択の最適化に繋がることが分かった(Ozaki et al., 2024)。

また、農業経済学の研究者とも連携し、マダガスカル中央高地に分布する60村落から無作為に抽出した600家計の生産、消費、食事、身長体重などの網羅的情報をモニタリングし、その分析から、同地域における水稲増収は、コメの自家消費量のみならず、栄養価の高い食品群(野菜、果物、肉・魚)の入量増加を介して、エネルギー摂取量と微量栄養素摂取量(鉄、亜鉛、ビタミンA)の双方の栄養改善に正の効果をもつことを明らかにした(Nikiema et al., 2023)。同成果は、SDGsの目標2に掲げられた栄養問題の解決に向けて、前項で述べたような水稲増収技術の開発と普及が有効に働くというエビデンスになっている。

こうした学際的な取り組みに加えて、マダガスカルでの共同研究においては、地域住民、メディア、行政、開発援助機関、民間企業など、様々なステークホルダーを巻き込むことで、研究成果の社会還元を推進できたと考えている(図8)。2025年度からは、マダガスカル政府の要請を受けて、水稲新品種FyVary32とP-dippingを広域に普及することを目的としたJICA(国際協力機構)の社会実装型技術協力プロジェクトが開始された。マダガスカルでは、肥料や優良種子の市場・流通網が未発達である点が技術普及のボトルネックの一つになっているが、こうした普及事業で研究開発された優良技術をできる限り多くの農家に届け、そのニーズを喚起することで、ユーザーと市場が相乗的に伸びていくことを期待する。

図8 P-dippingの実践農家(左上); P-dipping用肥料を販売するキオスク(右上); P-dippingを推奨する農業大臣(左下); JICA事務所長がラジョエリナ大統領に水稲新品種FyVary32を紹介(右下)

また、2025年度から、同じくSATREPSの枠組みにおいて、「森林と水田が共存した持続的で多様なファーミングシステムの構築」というマダガスカルでの新たな共同研究プロジェクトを開始した。これは、同国の基盤的農地である水田での作物の生産性と多様性を高める技術的解決策、並びに、森林消失が水田生産に及ぼす影響の科学的エビデンスを同時に提供することで、不安定な農業生産と環境負荷の負の連鎖に歯止めをかけ、持続的な食料生産システムに転換していくことをねらうものである。冒頭で述べた通り、アフリカは、「貧困・飢餓人口の増大」と「環境破壊・気候変動」という2つのグローバル課題が最も顕在化した地域である。そのため、アフリカにおける今後の農業農村開発においては、双方の課題について、トレードオフではなく、シナジー効果をもって解決に当たるような取り組みがより一層求められている。本研究がその先駆的かつ実践的な取り組みとなるように、多分野の研究者や様々なステークホルダーと連携しながら、アフリカでの農業開発研究を推進していければと考えている。