2025.8 AUGUST 72号

Keynote 2

株式会社クボタ 機械海外総括第二部 企画課 田中 麻衣

1 はじめに

株式会社クボタ(以下、「クボタ」という。)は、ODAによる機材供与からアフリカへの農業機械の導入を開始し、現在では東部・南部への販売を展開している他、北部・西部へも販路拡大を目指している。本稿では、クボタのアフリカへの農業機械事業の変遷をたどるとともに、東アフリカのタンザニアでのコンバイン拡販に向けて実施したサービス指導の取組を通じて農業機械のアフリカ事業進出の課題について論じたい。

2 クボタのアフリカ進出の歴史

(1)アフリカへの輸出出荷の開始について

クボタのアフリカ進出は、1980年代の日本政府のODA供与による出荷にさかのぼる。タンザニア、ナイジェリア、エジプトなどに対して、2KR(食料増産援助)や円借款を通じて、トラクタ、コンバイン、リーパー、耕運機などを出荷したことに端を発している。1989年には、南アフリカやエジプトでコマーシャルビジネスが開始され、他のアフリカ諸国へも順次展開がなされていった。当時のODA出荷によって、クボタはブランドの認知度向上を果たしたが1、一方で、必要なサービス部品の購入ルートが現地側で後々不明確となり、機械自体が使えなくなるケースが発生するなど、長期的・持続的な機械利用の側面では課題も残されていた。

(2)社内のアフリカプロジェクトについて

1990年代以降も農業機械のアフリカ事業については、ODA出荷を主としたものに限定されていたが、その後、事業のさらなるグローバル展開を目指す動きが社内であり、2011年からアフリカ事業の再構築を検討するためのアフリカプロジェクトが立ち上がった。クボタが未参入であったサブサハラ地域への参入を狙い、市場情報の収集(ケニア、タンザニア、モザンビーク、マダガスカル、ナイジェリア)ならびに現地調査が改めて行われた。大規模農場やレンタルビジネスの存在等、ODA案件以外の一般農機市場の存在が確認出来たことから、最終的にマーケティング会社を設立することとなった。現在、各国のディストリビューター開拓を支援する会社が(販売・サービス活動は実施しない)、ケニアを拠点とした活動を行っている。

(3)アフリカへのコマーシャル展開

上記アフリカプロジェクトを契機として、ケニアにマーケティング会社が設立されたことで、販売ディストリビューターの設立が進んでいった(表1)。現在では、トラクタ・コンバイン・耕運機・エンジンの販売拠点として14か国34ヵ所にまでに広がっている(2024年12月末時点)。また、販売台数としても、累計約2万台以上の農機をクボタから販売するに至っている。2001年以降のアンタイド援助への変換やODA予算そのものの減少によって、前掲のODA出荷自体は減少し、現在、弊社からアフリカ地域への販売は、ほとんどがコマーシャルベースでの事業となっている。

表1 クボタの主な農機ディストリビューター設置年表(~2020年まで)

設置年 |

ディストリビューター設置国 |

1989年 |

南アフリカ、エジプト、チュニジア |

2010年 |

タンザニア |

2013年 |

ケニア、マダガスカル |

2014年 |

ウガンダ |

2015年 |

ザンビア |

2020年 |

コートジボワール |

3 東アフリカにおける稲作の状況と農業機械化に向けた取り組みについて

~タンザニアのコンバイン導入の事例から

(1)東アフリカの稲作規模と生産動向

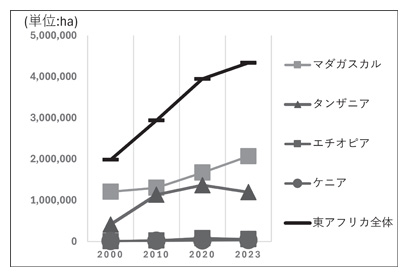

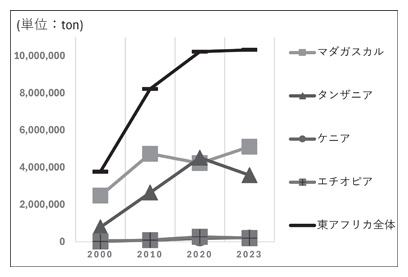

東アフリカ主要4か国(タンザニア、ケニア、ウガンダ、エチオピア)では、2000年から2020年にかけて稲作の作付面積及び生産量が顕著に拡大している。特にタンザニアでは、2020年時点で150万ha超、収量450万トンを超え、東アフリカの中でも大きな伸びを示している(図1、2)2。この背景には都市化と人口増によるコメの消費増に対応した各国での自給率向上の狙いがある。2008年にアフリカ稲作振興のための共同体(CARD)3にて、サブサハラ・アフリカのコメの生産量を2倍とする目標が設定され、2018年には倍増目標に到達した。しかしながら、FAOによると、アフリカ全体では、2000年時点でコメ消費量の約30%程度が輸入に依存していると見られており4、農業生産性の低さによる自給率向上が求められている。

図1 東アフリカ稲作付面積主要4か国推移(出典:FAOSTATより筆者作成。)

図2 東アフリカ稲生産量主要4か国推移(出典:FAOSTATより筆者作成。)

(2) タンザニアにおける収穫作業の機械化状況

アフリカの多くの国では、現在でも農作業の大半を畜力・人力に依存していることが多い。こうした状況下、タンザニアでは、2010年からクボタによるコンバインの導入が開始され、コメの生産量が多く、機械化しやすい一部の地域ではコンバインによる収穫が既に行われている。しかしながら、機械の稼働台数が不足しており、全体の稲作面積に対する機械化率としては依然として低い状態である。

手刈で収穫を行った場合、稲の収穫には労働力を多く雇い入れる必要があり、特に農繁期には労働力不足が深刻な問題となる。また、手作業で収穫を実施することで、収穫に遅れが発生しがちになることから、熟しすぎた稲の倒伏や刈り遅れによる籾ロス、脱粒などの損失に加え、籾の胴割れが発生するなど、収穫後の品質にも影響する。手刈で収穫を行った場合、一般的にその籾ロス率は高く、ロス率を下げることは、農家の収入増に直結する。

(3)コンバイン使用することの農家へのメリット

手刈と比較した際の農家にとってのコンバイン利用によるメリットは下記が挙げられる。

①籾ロスの低減

人手による収穫は多くの籾ロスを生じ、それは12%以上といわれている。収穫時や、脱穀場所への運搬時、また、脱穀時等に籾の取りこぼしが生じる。一方、クボタの普通型コンバインでは、籾ロスを3%以下に減らすことが可能になる。結果として、コンバインを使用することにより、10%程度収量を増やすことが可能になる。

②適期刈が可能

コンバインを使用することにより、農家は適切な時期に短時間で収穫することが可能となる。最良の時期での収穫を逃すと、籾の過乾燥や水分量過多により、米の品質低下の原因となる。また、乾燥しすぎると更なる籾ロスが生じる要因ともなる。一方で、コンバインは、手刈よりも作業効率が高く、最良の時期に短時間で収穫することが可能である。

③収穫のための労働力手配作業の負担削減

多くの農家は、人手による収穫に多くの人を集めなくてはならないことを面倒だと感じている。収穫のピーク時期には各農家が一斉に人を集めようとするため、人手の確保が困難であり、また実際の作業委託の期間中は、食事の提供や労働者間のトラブルなどへの対応が求められることもあり農家にとっては煩わしい作業でもある。しかしながら、コンバインを使用することで、少人数で作業をすることが可能となり、農家は面倒な仕事から解放される(コンバイン1台で1日あたり可能な収穫面積を手刈で実施した場合、コンバインで3名必要であるのに対し、手刈では約110名が必要)。

(4)収穫の機械化促進に向けて

①機械利用の形態

新興国における基本的なコンバインの普及は、レンタルビジネス(貸刈)によるものが多い。レンタルビジネスとは、農機を購入したユーザーによる機械収穫の請負受託業を指す。トラクタやコンバインのような大型農機は、一般的に価格も高く、零細農家の多いアジア・アフリカでは、全ての農家が個別に農機を所有するのは、非現実的である。村落ごとに農業機械に対して投資可能な者が民間ベースで農機を購入し、投資回収を目指してレンタルビジネスを積極的に実施している。それと同時に農家自体も機械化の恩恵を受け、結果として各地における農業機械の普及率向上に大きく貢献している。こうした意味で、レンタルビジネスのブーミングを各国でいかにおこせるかが機械化に向けての重要な鍵であると考える(表2)。

表2 農業機械の利用形態ごとのメリットとデメリットの例

内容 |

メリット |

デメリット |

実施国 |

①個人農家が機械を所有し自家圃場用として使用 |

いつでも好きな時に利用可能 |

利用規模が限定的なため、機械の投資回収に時間がかかる |

日本、韓国等 |

②大規模農家・企業・営農法人による購入・利用 |

投資規模が明確 |

収穫規模は限定的。全体的な機械化普及にはならない |

欧米、アフリカ・アジアの一部(日本・韓国含む)、中南米等 |

③協同組合などによる共同購入 |

一人当たりの投資金額が少なく済む |

・使いたい時に使えない人が出てくる。 ・複数名で使うことによりメンテナンスの責任が不明確になりやすい |

グローバル |

④民間企業・個人によるレンタルビジネス(賃刈) |

投資回収に向けてあらゆる場所に移動してレンタルビジネスを行うため、機械化に最も貢献 |

・仲介エージェントがいない場合は、自ら客先となる農家を開拓する必要あり(ただし、一度農家が使い始めると口コミで伝わっていくことも多い)。 ・民間主導となるため現地ディストリビューターのアフターサービス体制が整っている必要あり |

グローバル |

⑤地方政府などによる機械化センター等によるレンタルビジネス |

情報の拡散がしやすく、中央政府による機械化のメリットなども含めてPRしやすい |

機械化センターによってはメカニックの技能が十分ではない、消耗部品の予算取りが難しいケースがある |

ミャンマー等 (※④の分類も同時に存在) |

②コンバインのレンタルビジネスの広がりについて

レンタルビジネス自体は、各機械オーナーが個人のつてを頼りに委託農家を探す場合と、地域にいるエージェントを通じて収穫委託業務を受ける場合のいずれかとなる。各国の賃刈料は、機械の導入初期では100~250ドル/ha程度に上ることが多い。機械の稼働台数が少なければ少ないほど市場でのレンタルビジネスの競争は低く、賃刈料は上昇する。機械の購入ユーザーにとってコンバインは一つの投資財であり、市場での導入初期のユーザーの投資回収期間は、受託する仕事量によっては1年未満で回収されるケースもある。

また、機械化自体が進んでいない国にとっては、農村部で農機が稼働すること自体が目新しいことだが、機械の性能やその機械で収穫された生産物が農家にとっても問題のないレベルかどうかを圃場で実際に、目視確認することができ、その評判が基本的に口コミで広がっていくことが多い。また、農家を含む機械購入の潜在顧客は、ディストリビューターが地域で行う実演活動・顧客訪問・SNSによるPR等の営業活動を通じて、機械の細かな仕様や価格条件などを確認している。

レンタルビジネスでは、投資回収を積極的に行おうとするユーザーほど、様々な地域に移動して農家から作業を受託し、年間の稼働時間を増やしていく。一方で、農機は、その製品の特性として、圃場での実農作業を行う製品であり(トラクタの場合は運搬用途も存在)、長期にわたって使用し続けるためにはメンテナンスが不可欠である。機械の稼働時間に応じて、各国の販売ディストリビューターが適切なサービスと部品供給をレンタルビジネスユーザーに実施することで、スムーズな投資回収を実現することが可能になる。

③アフターサービスにおける課題

現在、クボタでは、各国で、資本関係のない独立系ディストリビューターが販売・サービスの両方を実施する体制となっており、農機の拡販と普及に向けて、ディストリビューターによるアフターサービスは極めて重要な活動であると位置づけている。しかしながら、製品の販売を開始したばかりのディストリビューターのサービス力は育ちきっておらず、様々な問題に直面することが多い傾向にある。この点について現状で挙げられる主な課題としては、下記が挙げられる。

1)ディストリビューターのサービス経験の乏しさ

農業の機械化が進んでおらず起用されたディストリビューター自体も十分な農機販売・サービス経験を持っていないケースが多く、自律的にサービス活動を計画し、実行することができていない。製品に対する技術力向上に加えて、いかにサービス員に現場での経験を積ませ育成していくかを考慮し、指導育成する必要がある。

2)人材面での課題

市場全体で農機を取扱える優秀なサービス人材が不足している。また、給与等待遇の向上やキャリアアップなどを狙った転職も多く、従業員の入れ替わりが激しい。人材育成を実施し、担当者として独り立ちし始めた際に離職するなど流出が頻繁に起こる他、従業員間での引継ぎがなされないことも多く、ディストリビューターでの継続的な技術や経験保持が難しい。

3)現地のマインドセットに関する課題

一般的に、アフリカでは強固な農機販売・サービス体制の基盤が築かれていない国が多く、機械化が進んでいるアジアなど多くの地域で実施されているシーズン時のサービス巡回指導やユーザーからのサービスコールへの迅速な対応等、農機に対するあるべきアフターサービス自体が確立されていない。当然ながら、サービス員自身も基本的なサービスのあるべき姿やその重要性そのものを理解できておらず、メーカーが求めるサービス像に合致したマインドセット構築のための指導が必要不可欠である。

4)物理的な距離の制約

製品供給や指導を日本含むアジア地域から行っている場合、物理的な距離や時差によって、情報の把握・伝達に時間がかかり、迅速な対応に影響を与えることがある。

5) サービス部品供給体制の未整備

農機ビジネスは、導入時は製品販売そのものにディストリビューターの関心が向かいがちであり、計画的なサービス部品準備の重要性を製品導入開始時期から真に理解できているディストリビューターは残念ながら少ない。このため、ディストリビューターの基本的な部品供給体制自体も未整備であることが多く、ユーザーが必要な時に必要な部品が供給できないという事態が発生しがちである。需要予測、在庫管理、作業シーズンに合わせた部品販売、およびユーザー側の部品交換時期をふまえた発注活動など課題が多く、同様に指導が必要な分野である。

④ディストリビューターのサービス体制評価・指導の実施について

上記の課題に対して、現地のディストリビューターからエンドユーザーに対してしかるべきサービスが展開できるよう、ディストリビューターのサービス体制そのものの構築が不可欠である。クボタは、こうした課題の解決に向けて、個々のサービス員の能力向上に向けた製品技術指導に加え、アフリカのような農機の普及が開始したばかりの新興国に対しては、サービス体制の評価活動を早期の段階で実施し、その評価内容に合わせた指導を行っている。具体的には表3のような評価項目に沿って1~2年に一度程度、評価確認活動を行い、ディストリビューターへのヒアリングや実物確認を行う他、要改善項目については、ディストリビューターと今後の改善計画を話し合い、次回評価までに改善が行われるよう進捗管理を行っている。

あるべきサービス体制の基準となる項目とそのクリアすべきベンチマークを明確に提示し、またそれに対する現状をメーカー側・ディストリ側双方で共有化することで、次に達成すべき目標が定まり、具体的な改善活動ならびにそれに向けたメーカー側からのアドバイスを行うことが可能となる。

また、資本関係のないディストリビューターとは、メーカー側が何を重要と捉えるのかを説明し、擦り合わせていくことが常に求められる。ディストリビューターに対して上記の取組を実施することは、クボタ(メーカー側)にとっても重要と認識する内容をディストリビューターに対して一貫して訴え続けていくための1つの活動となっており、現地のサービス体制を構築していくうえで双方にとっても重要な取り組みとなっている。

表3 サービス体制 評価点検項目表(一部)

分類 |

評価項目 |

|

|

[ A ] 設備・工具面 |

1 |

サービススタッフへの作業服・保護具の配布 |

|

2 |

サービス施設の設置 |

|

|

3 |

ワークショップの設備 |

|

|

4 |

サービス用バイク・車の準備 |

|

|

5 |

サービス員用標準工具の準備 |

|

|

6 |

サービス関連資料(取説、部品表、ワークショップマニュアル)の管理 |

|

|

7 |

店舗内での顧客案内 |

|

|

8 |

店舗内での製品展示、部品展示 |

|

9 |

組織図・担当者情報の表示 |

|

|

[ B ] 顧客満足度向上に向けたサービス活動運営 |

1 |

着荷検査の実施 |

|

2 |

納品前点検の実施 |

|

|

3 |

顧客への納品時説明・運転操作指導 |

|

|

4 |

無償定期点検の実施 |

|

|

5 |

使用後のユーザーへの調子伺いの実施 |

|

|

6 |

サービスコール(お客様からの問い合わせ)への対応実施 |

|

|

7 |

サービス実施記録の作成・管理 |

|

|

8 |

メーカーへの品質保証請求に関する業務の実施 |

|

<サービス指導ならびに体制評価実施の様子>

機械の運転操作指導

サービス実施記録の作成指導

顧客への納品指導内容の確認

サービス体制評価の実施

4 終わりに

東アフリカにおける稲の収穫の機械化は、まだ広範には進んでいないが、労働力不足や収量向上へのニーズの高まりから、徐々に関心が高まっており、課題は多いものの、政府・民間レベルでの支援策や技術革新によって今後の進展が期待されている。しかしながら、製品供給後のサービス・部品供給体制にはまだまだ課題が残されている。資本関係がなく、あるべきサービス像を明確に認識しきれていない各国のディストリビーターに対して、いかに指導を実施していくのかは、非常に重要な課題である。

日本ブランドと比較してより安価な中国・インドブランドが、今後もアフリカ市場で販売を拡大していくものと考えられるが、一方で、東アフリカでは中所得層の増加が見込まれており、今後はよりサービスを含む付加価値の向上が求められると思われる。日本のメーカーの強みであるきめ細かな指導を強みとして生かしながら現地での販売・サービス体制の強化を図ることで、民間企業の立場から今後も農業機械の普及に貢献していきたいと考える所存である。

https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL

https://www.jica.go.jp/activities/issues/agricul/approach/card.html