2025.8 AUGUST 72号

Keynote 1

独立行政法人 国際協力機構(JICA) 経済開発部 次長 藤家 斉

1 カンパラ宣言-アフリカ自身による農業開発へのコミットメント

2025年1月9日から11日の3日間にわたり、ウガンダの首都カンパラでアフリカ連合(Africa Union: AU)サミットが開催され、アフリカ各国の首脳や農業関係大臣が集結した。そこで、包括的農業開発プログラム(Comprehensive Africa Agriculture Development Program: CAADP)の2026年から2035年までの10年間のアクションプランが承認され、「カンパラ宣言」が発表された1(AUC, 2025)。

アフリカ大陸の農業開発戦略であるCAADPはNEPAD2主導で作成され、2003年に「マプト宣言」として発表された(AUC, 2014)。宣言には農業に関する包括的な目標が盛り込まれたが、なかでも画期的だったのは「5年以内に国家予算の少なくとも10%を農業・農村開発政策の実施に割り当てるというコミットメント」であった(NEPAD, 2003)。さらに2014年には2025年までの優先課題と取組目標を示した「マラボCAADP宣言」が発表され、CAADPの目標の再確認とコミットメントがまとめられた。カンパラ宣言はマラボ宣言の後継のアクションプランと位置付けられ、主な内容は表1の通り。

表1 マラボ宣言(2014-2025)とカンパラ宣言(2026-2035)の比較

|

マラボ宣言(2014-2025) |

カンパラ宣言(2026-2035) |

|

|

ビジョン |

繁栄の共有と生活向上のための農業成長と変革の加速化 |

健康で繁栄するアフリカのための持続可能で強靭な農業食料システム |

|

コミットメント |

① CAADPプロセスの原則と価値に対する再コミットメント ② 農業セクターに対する投資・ファイナンスの向上 ③ 2025年までの飢餓撲滅 ④ 包括的な農業セクターの成長と変革による2025年までの貧困の半減 ⑤ アフリカ域内における農産物流通とサービスの推進 ⑥ 気候変動及びその他リスクに対する生計と生産システムの強靭性向上 ⑦ 行動と結果に関する相互のアカウンタビリティ(説明責任)の向上 |

① 持続可能な食料生産、農業工業化、貿易の強化 ② 農業食料システムの変革を加速するための投資と融資の促進 ③ 食料と栄養の安全保障の確保 ④ 包摂性と公平な生活の推進 ⑤ 強靭な農業食料システムの構築 ⑥ 農業食料システム・ガバナンスの強化 |

CAADPは包括的なプログラムであることから、そのアクションプランも包括的であり、基本的なコンポーネントは新たに発表されたカンパラ宣言と従来のマラボ宣言では表現は違えど内容面では大きな違いはない。しかしながら、重点や焦点には変化がみられる。

カンパラ宣言においては、そのビジョンで「農業・食料システム(Agri-Food System)」の強化が謳われている。農業・食料システムは、「食料・農産物の生産、加工、流通、消費、廃棄に関わる活動、プロセス、アクターのネットワーク全体を包含する」と定義されており、生産者である農家やそれを支援する公的部門だけでなく、生産から消費に至るまでのあらゆる活動やその活動にかかわる民間セクター等のアクターを取り込もうとしている。

また、CAADPでは2003年の開始当初から「農業セクターの年率6%の成長」とそのために「国家予算の10%を農業開発に充当」するという目標が掲げられていた。これらの目標が今回のカンパラ宣言においては対象が「農業セクター」から「農業・食料システム」に拡大された一方、成長目標は「2030年までに45%(年率3.75%)」となっている。国家予算の10%目標については維持されているものの、その対象が「農業開発」から「農業・食料システム」に拡大されている。また、これまで年率6%成長及び国家予算10%目標がほとんどの国で達成できていない現状を踏まえ、特に資金に関しては公的部門による予算の増加が困難であることを認めたうえで、より積極的に農業分野への民間投資や開発パートナーの支援を呼び込むことの重要性が強調されている。

その他の変化としては、ビジョンを実現するための6つの戦略目標(表1・右側)が設定されているが、それらの戦略目標のほぼすべてに「女性と若者の社会的・経済的包摂」の視点が含まれており、特にそれぞれの戦略目標を女性や若者の雇用に結びつけることの重要性が強調されている3。さらにアフリカの農業がアフリカに裨益することを重視し、域内貿易の活性化・自由化やアフリカ大陸全体の自給率向上(すなわち域外からの食料輸入の減少)を目指すとしている。

2 アフリカにおけるJICAの取り組み-JICAアフリカ食料安全保障イニシアティブ

2022年8月にチュニジアのチュニスで開催された第8回アフリカ開発会議(Tokyo International Conference on African Development: TICAD)で発表されたチュニス宣言において、日本が引き続きアフリカの食料安全保障や栄養改善に取り組むことが表明された。これを踏まえてJICAが2022年11月発表したのが「JICAアフリカ食料安全保障イニシアティブ」である。同イニシアティブはJICAのアフリカにおける食料安全保障に対する支援をFAOが定める食料安全保障の4つの柱(Availability, Access, Utilization, Stability)で整理したものである。図1にJICAアフリカ食料安全保障イニシアティブを構成するプログラムを整理し、本稿ではそれぞれの柱における主要なプログラムを紹介する。

図1 JICAアフリカ食料安全保障イニシアティブ

(1)食料生産(Food Availability)

アフリカ稲作振興のための共同体(Coalition for African Rice Development: CARD)は2008年にJICAとアフリカ緑の革命のための同盟(Alliance for a Green Revolution in Africa: AGRA)が立ち上げた国際イニシアティブであり、2008年から2018年までがフェーズ1、2019年から2030年までがフェーズ2として実施されている。フェーズ1においては、2008年当時のアフリカ全体でのコメ生産量1,400万トンの倍増を達成した。フェーズ2はコメ生産量のさらなる倍増(2,800万トンから5,600万トン)を目指すとともに、各国のコメセクターの発展段階に応じたきめの細かい支援を目指し、「RICEアプローチ(Resilience、Industrialization、Competitiveness、Empowerment)」を打ち出した。「Resilience」は、ほとんどの地域において天水条件下で稲作が行われており、気候変動による干ばつや洪水等の影響を受けやすいアフリカの状況を踏まえ、灌漑面積の拡大や耐性品種の導入といった気候変動適応策の積極的な導入を目指すものである。「Industrialization」では、コメの生産物としての付加価値向上や国内・域内における市場アクセス改善、民間企業と連携した流通活性化や農業機械の導入や肥料等のインプット市場の活性化など、コメバリューチェーン全体の強化を目指す。「Competitiveness」では、精米技術の向上や市場性のある品種の導入等により、アフリカ各国の国産米の競争力向上を目指す。そして「Empowerment」では、各国の行政官や研究者、普及員、農家等のコメセクターに関わる人材の育成を行っている。2025年5月現在、CARDにはアフリカ諸国の32か国が加盟するとともに、運営委員会のメンバーとして13機関4が参加している。

FAOSTATによると2022年時点のアフリカのコメ生産量は3,400万トンであるが、コメの消費量はそれ以上のペースで伸びており、さらなる生産量の増加に向けた各国での取り組みを促進していく必要がある。

(2)農家の育成・民間農業開発(Food Access)

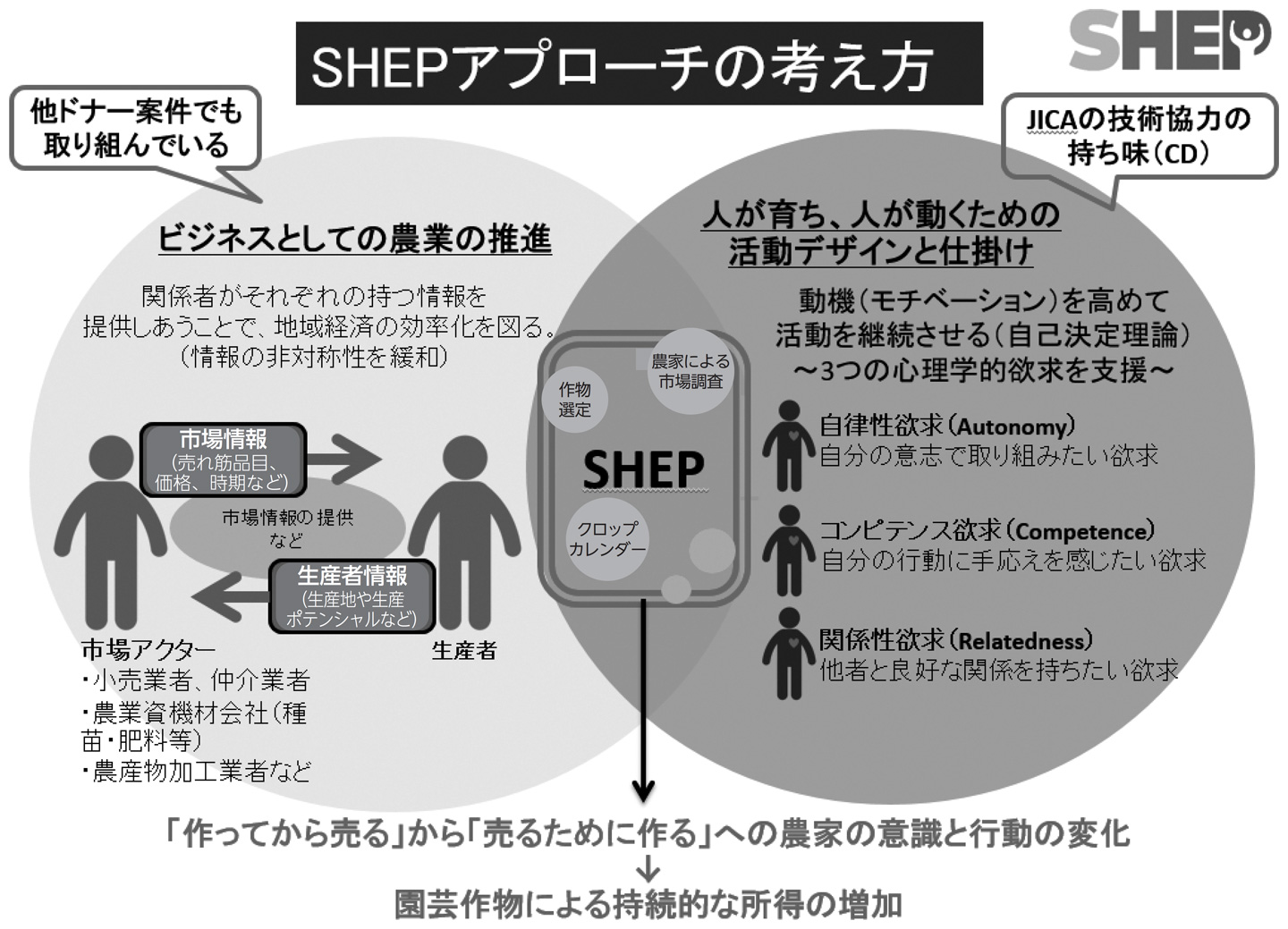

SHEP(Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion)アプローチは2006年からケニアで実施されたJICAの技術協力プロジェクトで開発された市場志向型農業振興のためのアプローチである(図2)。このアプローチのユニークな点は、従来から行われている市場情報活用のための技術的なアプローチに加え、心理学の理論を用いた農家や農家に技術を普及する普及員のモチベーションを高める手法を開発したところにある。これにより、ビジネスマインドを持ち、かつ主体的に市場環境の変化に対応した考える農業を行うことの農家を育成している。

図2 SHEPアプローチのコンセプト

出典:JICAホームページ(https://www.jica.go.jp/activities/issues/agricul/shep/about/concept.html)

SHEPアプローチのアフリカでの展開は2013年のTICAD5で最初に打ち出され、2019年のTICAD7においてはアフリカ域外を含め100万人の小規模農家にSHEPアプローチを普及するという「SHEP100万人宣言」が発表された。2023年末時点で世界60か国でSHEPアプローチの普及事業が展開され、約33万人の農家や普及員がSHEPアプローチを習得している。

(3)栄養改善

食と栄養のアフリカ・イニシアティブ(Initiative for Food and Nutrition Security for Africa: IFNA)は2016年のTICAD6において発表されたイニシアティブであり、JICAとNEPADが共同で創設した。設立当初はアフリカの10か国5を対象としていたが、2019年のTICAD9においてアフリカ全域に対象が拡大された。IFNAはJICAとして農業分野から栄養問題に取り組むという点において初めてのイニシアティブであった。他方で、農業だけでは栄養問題解決には至らないという観点から、IFNA設立当初から保健など他分野と連携するマルチセクトラルアプローチに取り組んできた。

また、栄養素に着目し、地域において不足している栄養素の把握と同時にそれぞれの地域で入手(生産・購入)可能な食材も把握することにより、住民に不足している栄養素を充足可能な作物を生産する技術を普及するといった「栄養素ギャップに基づく食料アクセス改善アプローチ(Nutrient-focused Food Access Improvement (NFA) Approach)」を提唱した。

これらの考え方に基づき国際レベル、国レベルのアドボカシーや人材育成、現場レベルでの介入を行った。近年ではアフリカの地域経済共同体(Regional Economic Communities: RECs)と連携を図っており、2023年には東アフリカ共同体(East African Community)とともにタンザニアにおいて、中部アフリカ諸国経済共同体(Economic Community of Central African States: ECCAS)とともにガボンにおいて研修を実施した。また、2024年には南部アフリカ開発共同体(Southern African Development Community: SADC)において南アフリカで栄養に携わる行政官(農業省及び保健省の職員等)を対象とした研修を実施した(16か国43名が参加)。

(4)気候変動対策(Food Stability)

JICAのアフリカの農業分野における気候変動対策(適応策)として注目されているのが地域密着型小規模灌漑(Community-Based Smallholder Irrigation: COBSI)である。COBSIで用いられている灌漑技術は2002年からマラウイで実施されたJICAの開発調査で開発されたものであり、受益者である農家が現地で入手可能な資材(木、草、土など)を用いて自ら壥や用水路などを施工する極小規模な灌漑である。マラウイにおいては約56,000名の農家に研修を行い、2,535サイトで約5,000haの灌漑が開発された(金森, 2019)。さらに2009年からはマラウイの隣国であるザンビアでもJICAの開発調査や技術協力プロジェクトを通じてCOBSIの導入が図られ、これまでに約38,000名の農家に研修を行い、2,020サイトで約3,370haの灌漑が開発されている。また、ザンビアにおいては小規模灌漑技術とともにSHEPを組み合わせることによって農家の所得向上にインパクトがあったほか、栄養改善にも貢献したことが確認されている。現在ではモザンビークでもCOBSIの導入が図られているが、この動きを加速化すべく、アフリカ域内におけるCOBSIの展開をTICAD9では打ち出す予定である。

さらに、JICAは2024年に「農業・農村開発協力における気候変動対策の取組戦略」を策定、発表した6。同取組戦略は、今後JICAが農業・農村開発協力分野で取るべき施策をまとめたものであるが、アフリカは干ばつ、洪水といった気候変動の影響に脆弱な地域であり、上記のイニシアティブにおいても横断的に適応策の導入や緩和策の試行を図っていく。

3 おわりに

冒頭に記載の通り、2025年はカンパラ宣言が採択され、アフリカ各国首脳によって「強靭な食料システムの構築」に対する強いコミットメントが示された重要な年である。JICAは「アフリカ食料安全保障イニシアティブ」を通してカンパラ宣言に貢献していく。さらに、それにとどまらずにアフリカの食料システム構築に貢献すべく2025年6月から「Food Basket構想に基づく強靭な食料システムの構築の実現に向けた情報収集・確認調査」を開始した。これは、アフリカ連合が提唱しているFood Basket構想-アフリカの地域ごとに比較優位のある作物を選定し、その作物に優先的に投資する構想-を実現するにあたってのポテンシャルやボトルネックを明らかにすることを目的としている。本調査を通じて、カンパラ宣言に対してアフリカ食料安全保障イニシアティブも活用してどのような具体的な貢献ができるかを検討する予定である。