「水を使う」とはどういうことか

「日本の農業と水」を、万国が集う場や国際協力の文脈で論じるには少なからずの重要な留意点(以下、留意点)がある。本稿では、その留意点のいくつかについて、「水利」と「国際」を二本柱とする筆者の思うところを共有したい。ただ、自流語りをするには臆面なさを感じ、各分野の関係諸氏に等しく配慮をするのも至難の技である。くわえて、筆者は「東大法学部を出たのに、何故、水利を研究するのか」と上智大学に定職を得てからも、しばしば訊ねられる変わり種である。研究者としての出自の詳細は他の読みものへ譲るとして、そのような自分としては、ここは無用の言説を弄することにならぬよう、僥倖を得て学んだ農業土木分野の先人たちの教えにあやかり、留意すべきいくつかの点を指摘することが己の領分かと思う。なお、本来は冒頭から水が十分にある場合(たとえば平水時)と、そうではない場合(渇水時や異常渇水時)とで構造的に分けるべきだが、字数の制約があるので、文中で適宜言及することとする。

そもそも「水を使う」とはどういうことだろうか。他のものを使う場合と比べると大きな特徴が指摘されている(岡本:1983)。「水を使う」ということは、「水を汚す」ということと「水の位置エネルギーを変える」ということ、すなわち水自体はなくならないということを意味する。

「水を使う」ことは「水を汚す」こと、ということを裏返せば、一定以上の水量が確保されれば希釈で水質は管理できる、ということでもある。もちろん特定された汚染源(point-source)を予め取り除くことが理想ではあるが、希釈が一番お安くかつ簡単である場合は「薄める」ことが昔も今も重要な意味を持ち、そのための流量確保が最優先となる。

一つ目の留意点:水をロスとみなさない諸条件の有無

この「なくならない」という特徴が、世界水フォーラムのような博覧会ともいえる場で等しく捉えられているかというと、決してそうではない。ここに、留意点の一つ目がある。

農学部学生なら必ず学ぶ “Consumptive use”という言葉がある。敢えて一般的な米語辞書(The Merriam-Webster Dictionary)に訳を求めると“the total seasonal water loss from an area of land due to plant growth and evaporation usually being expressed in acre-feet”(植物の成長と蒸発により失われる期別の総水量:筆者訳)とあり、「ロス」として一般的に認識されていることが分かる。いわゆる蒸発散(evapotranspiration)である。

ところが、アジアモンスーン地域(インドのベンガルから韓国・日本に至る、季節風の影響を受ける多雨地域)における水田水稲耕作では、この「ロス」という考え方がそのままでは当てはまらない。なぜか。

このような気候下にもかかわらず、水田水稲耕作には十分な補給的な灌漑が必要である。水生植物であるイネ(池橋:2005)は面積あたり大量の水を必要とするからである。また、用水原単位の観点からみると、稲作では、たとえば “unavoidable percolation”(浸透量)を念頭に入れた減水深の大きさゆえに、より多くの水を必要とする。畑作では通常5㎜程度だが、稲作では25㎜から30㎜を必要とする。つまり、水生植物であるイネを、水田という特殊な装置(畔で水を貯める)で耕作するには、大量の水を使用する必要がある。ただし、消費するのではなく大量の地下浸透を必須とする結果であり、より大きな視野でみれば水資源循環ゆえの使用量の多さ、ということになる。

|

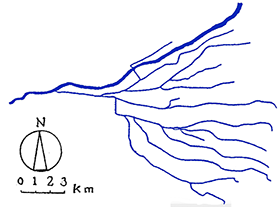

そのようにして、大量の水を必要とする水田水稲耕作は、十分な補給的灌漑が可能な河川を取水源とすることが多い。天水と氾濫してきた洪水だけでは賄えない場合、河川があればそれに頼るのが自然の理だろう。河川から一点で取水し、水路が血管のように末端まで延びて水を届けるのが、アジアモンスーン地域における代表的な形態である。 |

図1 河川取水の理念型である一点取水

出所:図は岩田・岡本:2000より

|

日本では、2000年以上以前から河川水を使用した水田灌漑が行われてきた。また、灌漑田は、土木事業後の施設の維持にも大量の労働力を必要とする。多くの零細な農民による耕作が行われてきた所以である。畑地灌漑が戦前の日本には全く存在しなかったのと比べると、水田水稲耕作を支える灌漑のなんたる歴史の長さと奥の深さであろうか。

ちなみに “irrigation”という言葉でアメリカ人が最初に思い浮かべるのは、農業のための灌漑ではなく、郊外都市の市中や各家庭敷地内の美しい芝を維持するためのスプリンクラーであることも言い添える。まさに、とんだ「かんがい違い」というやつである。さらに付け加えれば、現在筆者が国内委員を拝命している国際かんがい排水委員会(ICID: International Commission on Irrigation and Drainage)の“drainage”は、水田灌漑の「灌漑」に対応する排水ではなく、パキスタンやオランダを典型例とした塩類化を避けるための地下水排水を意味する。灌漑や排水という言葉ひとつをとっても、国や地域、議論の場で、その意味するところはこのように大きく違ってくる。

二つ目の留意点:河川水という資源の特性にもとづく経験知の有無

話を戻すと、水生植物としてのイネ、それを育てる水田という特殊な装置の必要性、水田水稲耕作と灌漑、さらには河川取水に話が至って、次の留意点は取水した河川水をどのように配分するか(resource allocation)、ということである。ここで河川水の特性の理解が不可欠となる。

河川水は、年、季節、日々、流量が変化し(変動性)、上流から下流へ流れる(流下性)(岡本, 1998)。これは同じく資源管理の文脈で話題にあがる入会林野との大きな違いである。立木や下草は動かないし、昨日、今日で急激に土地の被覆面積を変える訳でもない。それに対し、河川水は天候などの自然条件や上流の水使用の影響を受け、秒単位で流量を変える。しかも、目の前をあっという間に流れていく。もちろん「これは自分の取り分だ」と印など付けようがない。その場合、取水する施設の位置、形状、維持形態が分水・使用できる量を決することとなる。

|

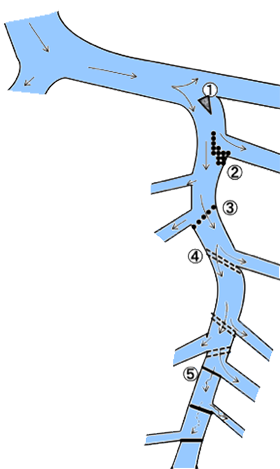

さて、山王海ダムができる前のかつての滝名川(岩手県)では、近世以来、その水を使って水田開発が行われたが、水田の開発面積に対して河川の集水域が小さいため、しばしば渇水に見舞われる地域であった。水不足の際は水利組織間で激しい争いが頻発した(「志和の水げんか」)。10㎞の間に27の堰が設けられ、約822haの水田に水を運んだが(1672年当時)、上流の各堰から順に取れるだけ取っていく結果、9番目の堰までで表流水は使い尽くされ(図2の⑤)、それより下流は扇状地の伏流水が河道に掘った水路に流れ出るものに頼った。堰に使用する石の大きさから分水施設の管理方法まで、厳しい約定で決まっていた(佐藤:1978)。 |

図2 滝名川での取水堰の配置

出所:佐藤:1978より作成しSugiura et.al:2013に掲載

|

このように、「変動性」と「流下性」というふたつの特性は、河川水という資源の使用、すなわち取水・分水・配水に大きな意味を持つ。

前者は「古田優先」を、後者は「上流有利」の現実をもたらす。

すなわち、河川の流量が豊富でどの河川水使用者(水利組織)も十分な取水が可能な場合は問題ない。しかし、河川の流量がすべての需要量に満たない「渇水期」には、すべての組織が十分に取水することはできない。その際、他よりも古くから河川取水していた水利組織が、既得権(prior appropriation)として水量に制限なく取水する(古田優先)。このように既得権が働き、水利組織間の秩序は保たれる。

他方で、河川水は上流から下流に流れ、上流で取水することが決定的に有利になるため(上流有利の現実)、通常、上流に新田は開発されない。しかし、上流に優良な水田開発可能地があって、秩序を維持しうるだけの権威(たとえば幕府や藩)が後押しする場合は、上流に新田が開発されうる。この場合、古田優先と上流有利の現実との間で矛盾が生じてしまう。しかし、古田優先は守られなければならないので、下流に迷惑はかけない(堰の切り払いなど)との協定を結び、上位組織がこれを保証することになる(水利慣行)。上位組織による秩序の維持が、協定を守らなかった場合に懲罰を下す警察権であり、また強制力をもつ判決でもある。

|

生きるか死ぬかがかかっているので、仮に上流の新規開発がお代官様の声かけによるものであっても、この道理は揺るがない。たとえば、足尾銅山が一帯を潤していた江戸時代の渡良瀬川に、待堰・矢場堰・三栗谷堰という堰があった頃、新たに赴任した代官が、その上流に新しく用水を作ろうとした。しかし、下流の古田の猛反対に遭い、結果、幕府の裁定が入り、この代官は敢えなく自刃した。その代官の鎮魂のため神社が建立され今でも祀られている。 |

写真1 岡登景能を祀る岡登霊神社(群馬県太田市;2020年12月筆者撮影)

|

変動性・流下性は、河川取水・水田灌漑による持続可能な水使用システム、いわゆるirrigation commonsを形づくる(Sugiura, M., Ishii, A., Tajima, M. : 2013)。

目の前を日々流量を変化させながら流れる水が十分である場合は問題ないが、農繁期に稀少化した時に至っては「どうやったら、自分たちのところに満足のいく量の水を引いてこられるか」という農民たちの思いは極めて切実となっただろう。その懸念が、水利慣行への上位組織による権威づけを経てガバナンスの維持へと結びつく。このように対外的には対抗関係となる各コモンズだが、対内的には「取り入れ可能な量を、いかに末端の使用者まで届けて、皆を満足させるか」という平等性を強く志向することになる。

一世を風靡したE. オストロムらのコモンズ論では、このような河川水の特性への関心は見受けられない。彼らのコモンズ論は、ハーディンが過去の文献にヒントを得て発表したいわゆる「コモンズの悲劇」のように「誰のものでもない」というオープンアクセスの資源を皆で利用することはむしろ稀だとしたうえで、重要なのは「誰のものなのかという所有権」ではなく、どのように「管理」するのかという点であること、そして「公」でも「私」でもない「共」による資源管理システムが一定の条件(design principles)を備えたときに持続可能であることが多いと指摘した。

この説明のなかで、irrigationの水は典型的なコモンズであると紹介されるが、前述のように河川水の特性への留意は窺えない。

その必然として「持続可能な資源管理」という視点で「農業と水」を論じる際、そもそも論として畑地灌漑との差異がもたらす諸点、配分原理が異なる河川水と他の水源(たとえば平地のため池)との区別、変動性・流下性を念頭に置く必要がない他の地域共同管理(入会等)との相違点、アジアモンスーンの多雨な気候がもたらす資源管理上の特性(多数で零細な農民による耕作と灌漑管理)への視点がそっくり抜け落ちる(Sugiura, Ishii, Tajima:2016)。これはアジアモンスーン地域の「農業と水」における「持続可能性」の理解にとって致命的であろう。いや、むしろコモンズ論の最大公約数として、「公でも私でもなく共」という枠組みを提示し、目にみえる範囲であながち外していないのは、卓越・秀逸というべきか。

Irrigation commonsとして好んで紹介される海外事例の一つがスバック・システム(バリ島)で、伝統的な灌漑による農業慣行(irrigated agricultural practice)である。スバックは「流水の分水」に語源を持つ。

(Jatiluwih, バリ島;2019年9月筆者撮影)

三つ目の留意点:どこに「還流」するのかという視点の有無

「水を使う」ことはどういうことか、から端を発し、変動性・流下性をもつ河川水の取水と使用、持続可能な管理の文脈でのirrigation commonsにまで話が及んだが、ここでいわゆる上流・下流という位置関係は、物理的なそれに加え、「利害関係が生じる関係」を意味することが分かる。

水量の多少に加え、「上流で取水した水が還流するか、そしてどこに戻るか」の視点は、上流・下流の関係を規定する際に極めて本質的であろう。下流にとっては、自分のところに戻ってこない水を取水する上流こそが調整を必要とする相手となる。一般に、上流で取水された水は、下流に至って総じて5−6回使用されているといわれる。「水を使う」意味という最初の出だしに戻ると、まさにこの土地感覚、いや水感覚があるかないか、が三つ目の留意点となるだろう。

ところで、水と持続可能な開発に関する国際会議(1992年)で出されたダブリン宣言が「経済財としての水」に触れているように、経済財・市場財としての性質論を議論するのが好まれるが、そこでは資源の配分形態として経済原理・市場メカニズムが最有用であることが前提となっている。こうした資源の効率的使用のための、水資源一般への経済原理・市場メカニズムの当てはめと制度構築は、「水が戻らない」という前提に親和性があることを再確認にしておくべきである。節水目的のプライシング(使用水量への価格付け)しかり、非常時の効率的配分目的の渇水銀行(Drought Water Bank)しかりである。なお、国内では珍しく、三重用水地区では従量制による水利費賦課が行われているが、従量制そのものを理由とした節水効果の有無については不明である点が指摘されている(内村・杉浦・石井:2014)。

ここで、河川水という水資源の配分は、平常時(豊水・平水・低水)と非常時(渇水・異常渇水)とで異なる形態をとる、ということを再確認しておかなければならない。

そもそも、資源の配分形態には大きく、経済原理・市場メカニズムの他、割当制(クオータ制)、そして申告者に許可を与えるシステム(水利権制度)がある(筆者の研究対象の一つである)。日本の場合、平常時は水利権制度を前提とする。上述の変動性・流下性、古田優先、irrigation commons、そして「戻る水・戻らない水」を前提とすると、水利権制度が日本ではもっとも自然で有用である。

しかし、異常渇水時の際は計画流量が取水できないため水利権が留め置かれ、「渇水調整」(岡本:1995a, 1995b) が行われる。これは平常時からの劇的なシフトチェンジであり、他国に例を見ない稀有な仕組みである。声かけと情報提供こそ政府機関によるが、その後は取水団体間で協議し取水制限の方法を決める。最大の利水者である農業用水が厳しい取水制限を受け入れることが必須だが、これに対して農業水利団体は、通常の同時連続配水から番水に切り替えを行って、その厳しい取水制限に耐えている(田島・石井・三輪:2009)。番水とは、水利組織が定めた秩序に従って配水や引水の方法(順序・時間・流量等)を定めて、時間的に間断的断続的に各水路に送配水し農家が引水する方式である(田島:2019)。渇水調整は渇水補給を前提とするので、多目的ダム(群)の利水容量が十分な流域で可能な対応といえる。関係インフラ整備とともに、事態に対応する日本社会の伝統的な調整慣行があってのことで、他国での適用は困難であろう(石井・杉浦:2016)。

おわりに

以上、「日本の農業と水」について、万国博覧会のような場や、日本と条件が異なる地域で技術を提供する場に臨む際に心得ておくべき諸点を、「河川水」「使用」から敷衍させて冗長ながら述べてきた。より大きな視点、たとえば①「開発」から「管理」へ、②人間中心主義から自然中心主義へのシフトをからめて触れることができなかったのは字数の制約があり、かつ非才の身ゆえの至らなさである。前者については、優れた先人たちの書を紐解いて頂きたい。後者については、環境用水水利権についての拙稿(杉浦:2017)もご参考いただければ幸いである。

世界の事情は同じ河川水使用でもさまざまである。先述した国際かんがい排水委員会の「水需要競合地域における水不足対応作業部会」(Working Group on Managing Water Scarcity under Conflicting Demands)では、2019年9月開催のワークショップ‘Managing on the National Level, Water Scarcity Resulting from Conflicting Demands’において、アメリカ・トルコ・フィリピン・オーストラリア・イギリスのケースが共有された。そのうちの一つはカリフォルニア「水市場」で、市場原理の導入例としてすでに有名である。「干ばつの7年間」の4年目である1991年に緊急的・中央集権的な仕組みで運用を開始した後、現在は売り手と買い手にとって恒常的な選択肢とすべく現行制度への定常化が試みられている。また、その過程で都市用水側と農業用水側が売り手として競合する現象も起きていると報告された。

このように、世界の事情はさまざまであるが、「日本の農業と水」に河川水使用の原点をみることができるのは、私たちにとって確かな恩恵というべきものである。

他方で、それらの素晴らしさを現在の日々の生活のなかで体感することは極めて難しい。それが最後の留意点といえるかもしれない。利根川中流域として長い歴史を紡いできたある土地に、代々住まう若い知り合いから「この川が東京へ水を運んでいるとは知らなかった(多摩川だけだと思っていた)」と聞いたときは、現代の感覚としてはそんなものだろうかと暫し唖然としたが、同時に「流域」の意味を変えるほどの河川水をめぐる一連の開発が、人々の今の「当たり前」に莫大な貢献をしてきた結果であろうことも実感した。

アジアモンスーン気候という条件下で、開発、管理、環境という段階を経て、河川水との付き合いを深めてきた日本人として、今後も大いに国内外へ原点からの視点を発していく必要があると考えている。