1.はじめに

世界的に、市場原理主義に基づく規制緩和・自由貿易の徹底では、巨大な流通企業や企業的農業が小農・家族農業を収奪する構造が強まり、世界の格差1)や貧困は悪化するとの疑念と反省から、小農・家族農業の重要性を再確認し、その生活を改善する必要性への認識が高まっている。そのためには、協同組合の役割を強化する必要があるとの認識も高まりつつある。

それらは、国連の2012年の「国際協同組合年」、2014年の「国際家族農業年」、ユネスコによる2016年の「協同組合の思想と実践」の無形文化遺産登録、国連の2017年の「家族農業の10年」、さらに、2018年の「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」に結実した。

ここで重要なことは、これらの動きは、世界の実態が小農・家族農業が豊かに暮らせるようになっていることを意味するのでなく、乖離している現実を改善する取組を本格的に開始しようとする宣言だということである。一番重要なことは、日本も含めて、これを小規模な家族農業の繁栄と貧困削減に実際に結び付けるにはどうしたらいいか、ということである。

そして、もうひとつ、筆者が指摘したいのは、こうした世界の流れの背景として、国連食糧農業機関(FAO)の長年の想いを理解しておくことが有益ではないかということである。

2.「国連 家族農業の10年」の背景にあるFAOの想い

「国連 家族農業の10年」(UN Decade of Family Farming)を理解する一助として、「国連食糧農業機関(FAO)vs世界銀行・国際通貨基金(IMF)」の途上国農村支援をめぐる「闘い」の歴史とFAOの想いに関して、筆者の解釈を示したい。

国連は2017年12月20日、第72回総会本会議で、2019−2028年を「家族農業の10年」と定めた。これは、2014年に国連が定めた「国際家族農業年」を10年間に延長するというもので、2014年の国際家族農業年以来、FAOなどが「家族農業の10年」の設置を求めて国際的キャンペーンを展開し、世界各国でこの動きを支援する組織が形成され、各国・地域で議論を盛り上げてきた成果である。

これは、アメリカ主導の世銀・IMFの開発援助を通じて、多国籍企業などが途上国の農地を集め大規模農業を推進し、流通・輸出事業を展開して途上国農村を利益を得る道具とする流れ2)に対抗して、世界各国・各地域で小規模な家族農業を関連政策の中心に位置づけようという抵抗の機運が拡大していることを示している。

「国連 家族農業の10年」は小農・家族農業を守ろうとするFAOの決死の巻き返しと見ることもできる。これをスローガンと「ガス抜き」で終わらせてはならない。今回の制定は、確かに、世界各国・各地域で小規模な家族農業を関連政策の中心に位置づけようとする国際的流れが拡大していることを示すものではあるが、アメリカ主導の穀物メジャーなどが都合よく利益を得るために、農業・農村支援の名の下に収奪するという現状から脱却し、真に小農・家族農業を再評価し、政策的に支援する方向性を本当に具体化できるかどうかが問われているのである。

3.FAOを骨抜きにした経緯−IMF・世銀のconditionality

FAOは、第二次世界大戦が終結した直後の1945年10月に、国際連合そのものにも先駆けて、「世界各国国民の栄養水準及び生活水準の向上、食料及び農産物の生産及び流通の改善、農村住民の生活条件の改善、並びにこれらを通じた世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放」を目的として設立された。

そのFAOは、とくに途上国の農業発展と栄養水準・生活水準の向上を重視し、各国の小農の生活を守り、豊かにするinclusive な(あまねく社会全体に行きわたる)経済成長が必要であると認識していた。しかし、アメリカが余剰農産物の「はけ口」を必要とし、またアメリカ発の多国籍企業などが途上国の農地を集め大規模農業を推進し、流通・輸出事業を展開する利益と、こうした認識とはバッティングするものであった。そして、FAOは1国1票で途上国の発言力が強いため、アメリカ発の穀物メジャーに都合がよい「援助」政策を遂行できないことがわかってきた。

そこで、アメリカ主導のIMFや世銀に、FAOから開発援助の主導権を移行させ、「政策介入による歪みさえ取り除けば市場は効率的に機能する」という都合のいい名目を掲げて、援助・投資と引き換え条件(コンデショナリティー;conditionality)に、関税撤廃や市場の規制撤廃(補助金撤廃、最低賃金の撤廃、教育無料制の廃止、水道の民営化、食料増産政策の廃止、農業技術普及組織の解体、農民組織の解体など)を徹底して進め、穀物は輸入に頼らせる一方、商品作物の大規模プランテーションなどを、思うがままに推進しやすくした。

FAOは「弱体化」され、真に途上国の立場に立った主張を続け、地道に現場での技術支援活動などを続けてはいるが、基本的には、食料サミットなどを主催して、「ガス抜き」をする場になった。

今でも、飢餓・貧困人口が圧倒的に集中しているのはサハラ以南のアフリカ諸国であり、この地域がIMFと世銀のconditionalityにより、もっとも徹底した規制撤廃政策にさらされた地域であることからも、「政策介入による歪みさえ取り除けば、市場は効率的に機能する」という新古典派開発経済学の誤謬は証明されている。というか、そもそも、貧困緩和ではなく、大多数の人々から「収奪」し、大企業の利益を最大化するのが目的だったのだから、当然の帰結なのである。しかし、彼らは「貧困が解消されないのは規制緩和が足りないからだ。もっと徹底した規制撤廃をしなさい」と述べている。

IMFと世銀のconditionalityによって農民組織の解体も指示されたことからも明らかなとおり、「介入による市場の歪みを取り除く」という名目で、大企業の市場支配力による農産物の「買いたたき」と生産資材価格の「つり上げ」という市場の歪みを是正しようとする協同組合による拮抗力の形成を否定することは、市場の歪みを是正するどころか、大企業にとって有利になるように、市場をさらに歪めてしまうことが意図されたということである。

真に小農・家族農業の発展を軌道に乗せるには、こうしたアメリカの穀物メジャーなどによる自己利益のための開発政策から脱却するために、開発経済学の方向性についても再検討が必要ではないかと思われる。

4.途上国農村の貧困緩和の処方箋は正しいか−「開発経済学」は誰のため?

途上国・先進国を問わず、都市と農村との所得格差、農業所得の低位性は未解決の課題であるが、とりわけ、途上国農村では、貧困緩和が依然として大きな課題となっている。長年、多くの取組が行われているのに、なかなか事態が改善しないのはなぜだろうか。何か、見落とされていることがあるのではないか。

それを考えるヒントが、2008年の食料危機にあった。当時、少なからずの研究者が「食料危機は農産物価格高騰によって、途上国の農家所得を向上させる」と指摘したが、現実にはそうした事実はほとんど観察されなかった。東南アジア諸国やインドで、肥料・燃料・飼料などの高騰で生産コストが上昇したのに比較して、農家の販売価格の上昇は小さく、むしろ政府は農家支援に乗り出さなくてはならなかったのが実態である。

その大きな要因は、輸出価格が上がっても農家の手取りに反映されにくいという輸出業者や中間業者の「買手寡占」(農産物の買いたたき)と「売手寡占」(生産資材の価格つり上げ)の存在が、価格上昇の利益を減衰させている点にあると思われる。

わが国でも、歴史的に、個々の農家が大きな買手と個別取引することで農産物は買いたたかれ、個々の農家が大きな売手と個別取引することによって、資材価格はつり上げられ、高利の金融にも苦しんだ。そこから脱却し、農業所得を向上させるため、共販と共同購入、信用・共済などを行う農業協同組合が形成された経緯がある。

つまり、途上国農村の貧困緩和についても、農産物の買手寡占と生産資材の売手寡占の問題を検討する必要があることは間違いないように思われる。ところが、途上国の発展を議論する開発経済学の分野では、市場支配力によって農家を「収奪」する不完全競争の存在や、それへの対処策としての協同組合などの必要性についての議論はほとんど行われていないのが実態である3)。

むしろ、「独占・寡占など不完全競争は一時的なもの」、あるいは「競争を妨げるものではないので、放置しておけばよい」とされ、「とにかく、規制緩和を徹底すればうまくいく」「貧困が緩和されないのは、規制緩和が足りないのだ」という議論に行きつくきらいがある。これは、確かに、いわゆるシカゴ学派の経済学の基本的なスタンスである4)。

独占や寡占を取るに足らない事象とし、あるいは、独占であっても潜在的競争にさらされているとして、巨大企業の市場支配力を放置し、相互扶助のルールや組織の必要性を否定する「主流派」の経済学は、一部の人々には都合がよい理論である。途上国農村における貧困緩和の処方箋についても、生産者に対する農産物の「買いたたき」と生産資材価格の「つり上げ」の問題をないがしろにし、規制緩和の徹底を繰り返す「開発経済学」は、本当に途上国農村の貧困緩和を目指しているのかが問われる。誰のための支援なのか、政策なのか、そこに隠された意図があるのか。経済学は極めて「政治的」な学問なのか。

途上国の農村における所得向上のための重要な処方箋は、農産物の「買手寡占」と生産資材の「売手寡占」を改善することである。まさに、シカゴ学派が「不完全競争は一時的なもので、放置しておけば、やがて完全競争市場になる」、あるいは「独占であっても、潜在的な競争にさらされているから問題ない」と位置づけてきた市場の競争性の改善が、実は、極めて重要な問題なのである。

規制緩和が正当化できるのは、市場のプレイヤーが市場支配力を持たない場合であることを忘れてはならない。一方のマーケットパワーが強い市場では、規制緩和は、一方の利益をいっそう不当に高める形で市場をさらに歪め、経済厚生を悪化させる可能性があり、理論的にも正当化されない。農産物の買手と生産資材の売手の市場支配力が強い市場での規制緩和は、競争条件の対等化でなく、いっそう不当な競争に農家をさらし、貧困緩和に逆行する。競争市場を前提とした規制緩和万能論はまやかしである。

その場合の妥当な処方箋は、①市場支配力の排除によって市場の競争性を高めるか、②大きな買手・売手に対するカウンターベイリング・パワー(拮抗力)の形成を可能とする相互扶助組織・協同組合を育成するか、③取引交渉力の不均衡による損失を補填する政府によるセーフティネットの形成、である。

すなわち、アメリカなどがIMFや世界銀行の融資条件(conditionality)として、関税撤廃や国内政策の廃止に加えて、農民組織の解体まで強いてきた処方箋は問題解決に逆行することを認識し、市場支配力の存在を前提として、それに対して、上記①②③の視点から、貧困緩和の処方箋を再検討することが、小農・家族農業の振興を具体化するために不可欠と考えられる。

5.日本における小農・家族農業振興の必要性

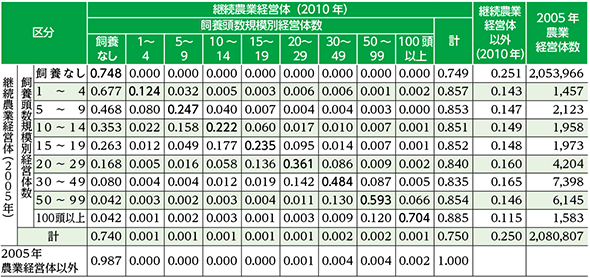

日本における小規模な農業経営の動向を確認するデータを表1に示す。これは、飼養頭数規模別の酪農家が2005年から2010年に、どのように階層間移動や廃業をしたかを、農業センサスの個票データに基づいて整理したものである。

これを見ると、小規模層の廃業率が非常に高いことがわかる。かつ、大規模層でも生産縮小、廃業が増え、廃業の分を残った経営の生産拡大ではカバーしきれず、総生産が減少する局面が深刻化してきているのである。

こうした傾向は酪農にかぎらず、すべての農業分野で進行している。このデータに基づいて、将来の農業生産構造がどうなるか、生産量がどうなるか、それに環太平洋連携協定(TPP)水準の自由化が加わった場合はどうなるかという見込みを試算したのが表2である(コメでみると、2015年の需要量を100としたとき国内供給は98なので、自給率は98%と読む)。

これをベースラインとして、5年後を順次推定した。コメの総生産は15年後の2030年には670万t程度になり、稲作付農家数も5万戸を切り、地域コミュニティが存続できなくなる地域が続出する可能性がある。一方、コメの消費量は1人当たり消費の減少と人口減で、2030年には600万t程度になる。なんと、生産減少で地域社会の維持が心配されるにもかかわらず、それでもコメは70万tも「余る」。コメ過剰対策として飼料米の増産を行っても、畜産の生産が大きく減少するため、飼料米需要が減り、政策が機能しなくなってくる可能性がある。

コメ以外は、軒並み、劇的な生産量の減少と自給率の低下が近い将来に訪れる危険がある。メガ・ギガファームが増えている牛肉・豚肉・鶏肉の自給率は、いずれも10%台に突入する可能性がある。メガ・ギガファームが増えていても、継続的な生産構造の脆弱化と生産の減少が止まらず、国民への国産食料の供給が危機的レベルになりかねないという将来展望から明確に示唆されることは、国民に安全な食料を安定的に確保する食料安全保障の観点からも、農村社会の持続的な発展の観点からも、資源・環境・国土の健全な保全の観点からも、一部の企業的経営の振興という政策の方向性だけではなく、小規模な家族農業経営の役割を再認識することが不可欠だということである。

畜産クラスター事業に対しては、「規模拡大要件が厳しく、一気に大幅な規模拡大を計画しているようなメガ・ギガファームしか活用できず、家族経営が多様な形態で持続するのをサポートする政策が必要だ」との声は、全国各地の酪農家から高まっている。こうした指摘を考慮して、規模拡大を要件としないといった形で、国も畜産クラスター事業活用を多様な家族経営の振興にマッチしたものへの改善、あるいは多様な家族経営の振興のための別事業の立ち上げによって対応してきている。

「国連 家族農業の10年」「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」などで、世界的に小農・家族農業にスポットライトが当てられている今、わが国も、その気運と世界各国での政策強化への取組姿勢を共有して、具体的な振興策をいっそう充実することが期待される。