近年、従来の予想を超えた広域・複合・大規模な自然災害が頻発している。約23万人の犠牲者を出した2004年12月のスマトラ沖大地震とそれに伴うインド洋津波、約9万人の犠牲者を出した2008年5月の中国の四川大地震、さらには2011年3月の東北地方太平洋沖地震とそれに伴う東日本大震災など、甚大な被害をもたらした大災害が、とくにアジア地域に集中している。1979年から2008年の世界全体に占めるアジアの被害状況は、発生件数で世界の約4割、死者数の約6割、被災者数の約9割、被害額で約5割にも及ぶとされている1)。

こうした状況を踏まえ、日本にとって、防災の分野で円滑かつ効果的な国際的支援・協力体制を構築するために、何が必要かを考えてみたい。具体的には、次の三点を検討する2)。

第一に、海外から日本への支援受入・協力体制の改善である。大震災に際しては、日本は海外の被災国を支援するだけでなく、自らの国で起きた大震災に対しては海外から差し伸べられる支援を、どのように受け入れるかが課題になる。「南海トラフ地震」が予測される現在、阪神・淡路大震災(1995年1月)と東日本大震災の経験を踏まえ、「受援力」の向上が目指されるべきである。

第二に、日本からアジアを中心とした諸外国への望ましい支援・協力体制が構築されるべきである。

第三に、市民レベルでの防災意識の向上が求められる。今後、アジアで起こり得る大災害に対し、過去の経験から何を学習し、その学習成果をどのように市民教育プログラムのなかに取り込み、実践していくかが問われる。

これらの課題に取り組む際に、とくに留意されるべきは次の2つの観点である。すなわち、「ガバナンス」と「人材育成」がそれである。防災は、利用者が増えても追加的な費用を伴わない非競合性の性質と、対価を支払わない者を便益享受から排除できないという非排除性の性質を持つことから、「公共財」として捉えることが可能である。公共財としての防災の提供を第一義的に担うのは、中央政府ないし地方自治体である。しかしながら、現在の世界では先進国、発展途上国を問わず、公的部門だけで防災を担うのは不可能である。くわえて、災害の被害は国境を超えて、複数の国・地域に及ぶだけでなく、その影響もしばしば甚大である。

公的部門だけでは担えないのは、政府自身の能力と資源不足のためである。途上国政府がその能力・資源において欠けるところがあるのはいうまでもないが、先進国においても災害が社会や経済に及ぼす負の影響は年々増大している。経済のグローバル化と消費生活の高度化は、経済と人々の生活の脆弱性(ぜいじゃくせい)をむしろ増大させているのである。

そのため、防災分野ではNGO/NPO、企業、国際機関など政府以外のアクターの役割が重要になっている。とりわけ、NGO/NPOと企業の役割の増大は著しい。

また、アジアに目を向けた場合、災害救援の初動における軍組織の役割は見逃せない。歴史的に軍が政治・社会に対して大きな影響力を有してきた国々では、軍は文民政府機関より多くの資源を有し、文民政府組織よりも迅速に災害に対応してきた。国連の支援の下に作られた「オスロ・ガイドライン」においては、軍の装備やマンパワーの利用は、「最後の手段(last resort)」であるべきと定められているが、2014年1月に合意されたそのアジア太平洋版ともいえる「災害救援活動に対する軍事的支援に関するアジア太平洋地域会議(APC−MADRO)」のガイドラインにおいては「最後の手段」の文言は外され、その代わりに外国軍の支援は「既存の支援体制を補完するもの」であり、「他に競合する文民アクターがなく、軍による人道支援の深刻なニーズがある場合」に限って、局所的に、被災国の主権を尊重しつつ使用されるべきとされている。つまり、人道支援における軍の役割を拒絶するのではなく、近年の大規模災害においては外国軍による支援の必要性も排除できないとの見地に立ったうえで、各国軍、文民政府、NGOなどがどのように役割を分担し、効果的に協力できるかを考えることが、アジア地域での国際防災の議論の主流となりつつあるのである。

こうした、アクターの多元化やアクター間の協力関係の深化は、国際防災についての高度の専門性を備えた人材育成と不可分な関係にある。わが国における国際防災分野での人材不足は深刻であり、この面でも国際社会に貢献できる人材育成の必要性が各方面から叫ばれている。これは「オール・ジャパン」での国際防災人材育成には、何が制度的な課題となっているか考えるということでもある。

こうした論点を踏まえ、以下のような政策提言を行いたい。

1.災害多発国の現地小学校教員を防災専門家として育成する防災教育の支援

国際防災協力の基本姿勢は、減災に貢献することにある。そのためには、平時から災害リスク軽減に取り組むことが肝要である。しかし、日本以外のアジアの国々には、災害が多発する地域であっても、災害知識に乏しく、災害について語ることを嫌う現実がある。また、災害経験の多い国であっても、悲劇を早く忘れようとする意識から、被災体験の伝承が少ない。

その結果、災害からの教訓を十分に活かすことなく次の災害に遭遇し、悲劇が再生産される。この背景には、学校での防災教育が十分でないこと、教師の防災に関する知識が欠如していること、一般の人々にも防災知識が殆どないことがある。だからこそ防災支援では、学校における防災教育の実施と普及が最重要な取組のひとつといえよう。その課題は、学校を通じて防災教育のすそ野を広げ水準を上げ、一人ひとりが身を守り、生きるために、地域へどのように繋(つな)げ広げるか、ということにある。

ここで注意すべきは次の2点である。まず、支援にあたる日本人のスタッフが「黒子」に徹する姿勢である。次に、現地語を使用して(通訳を介さず)防災教育を行う講師は、現地の小学校教員にお願いをして、子どもたちにわかりやすく説明する役割を担ってもらう。そのようにすれば、防災知識が子どもから親へ伝えられ、社会的効果を生み出すであろう。

2.国連人道問題調整事務所が実施するUNDAC(国連災害評価調整)研修に自治体職員が参加、迅速かつ有効な支援活動を展開するノウハウを蓄積し、減災に貢献

国際防災協力体制構築を検討するうえで、どのようにすれば減災に貢献する人材を育成できるであろうか。とくに日本への海外からの支援受入に際しては、緊急時の調整・連携の役割を担う国連人道問題調整事務所(UNOCHA)が実施するUNDACの研修を修了した国際支援に強い人材(UNDAC派遣要員)を育成しておくことを提案したい3)。

現在、日本全国におけるUNDAC派遣要員は数名しかいない。過去にもUNDAC要員の資格を取得した日本人は幾人かいたが、担当部署を異動し、海外の災害現場で活躍する機会がなく、研修を再受講できず能力の維持・向上の機会がなく、登録の抹消に至った。

重要なのは、UNDAC派遣要員に選定された者は、5年、10年という長いスパンで継続して研修を受講することである。すなわち、常に1人は、その道に精通した自治体職員を擁しておく必要がある。そのため、研修関連の経費はもとより、入門研修2週間および登録更新研修1週間にわたり職場を離れることを十全に考慮した「UNDAC研修派遣制度」、さらには災害発生時に被災地で活動する場合、約2週間にわたる派遣期間に対応する「UNDAC要員災害派遣制度」の創設を提案する。

また、現在、内閣府(防災)の「国際防災協力専門官」のポストに自治体職員が出向し、「政府図上訓練」で「海外支援受入担当班」の配属となり、海外支援受入のオペレーションを経験できる貴重な機会を得ている。このような人事交流は、今後も続けていくべきであろう。

また、政府が国連に援助を要請した場合、先述のUNOCHAがその調整の役割を担うため、平時よりUNOCHAと連携の枠組みを検討する必要がある。

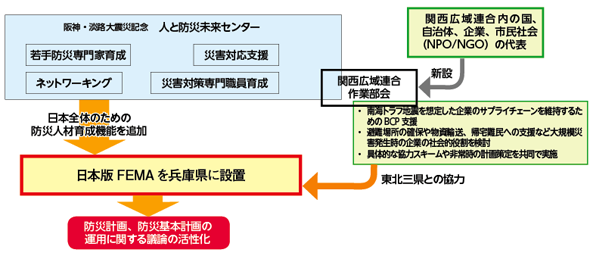

3.海外支援受入の強力な調整機能とネットワークを有する、縦割体制を横断する機関(日本版FEMA)の設置

わが国では、災害基本法など法制度と、中央・地方の各レベルでの枠組みは整えられている。その一方、問題や弱点がないわけではない。阪神・淡路大震災では、情報を含めて発災後の対応が必ずしも迅速、適切ではなかったという反省が残された。東日本大震災では、福島を含む東北地方の被災地で、数々の献身的な活動が展開されたなかで、危機対応、避難、被災者救援に数々の課題を残したことが伝えられた。人的・構造的・組織的なことで、すなわちソフト面で改善すべき問題があるとすれば、何であろうか。

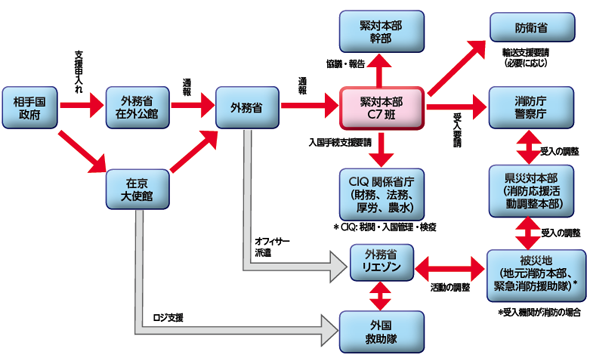

実際、上に示した図1「東日本大震災時の海外支援受入(人的支援)」のマニュアルのなかに、国際機関、国際NGO、企業は含まれていない。これらを含めた海外支援受入の強力な調整機能とネットワークを有する、縦割体制を横断する機関の設置を提案したい(図2)。

なぜなら、巨大地震や地球温暖化による大規模災害の増加と激甚化が不可避であるとすれば、従来の「ビジネス・アズ・ユージュアル(通常業務型)」や「アドホック的(その都度型)」対応では、国民の利益を十分に守れないからである4)。

災害対応は一義的に基礎自治体(市町村)の責任とされているが、激甚で広域にわたると基礎自治体の対応力を超える。備えの強化・充実は急務である。その柱はオール・ジャパンでの、次に挙げるソフト面での強化であろう。

・一定規模の災害プロ人材の組織化

・知識および経験の蓄積、研修・訓練の充実、災害研究の実務反映

・「統一的な計画・マネジメント手法」の確立

2013年末に「国土強靭化法」が議員立法で成立した。「日本版NSC(国家安全保障会議)」もできた。大規模災害は、国家・国民の安全保障にも係る問題である。まずはNSCの下に、災害専門組織の設立とソフト面の充実を目標にした内外専門家チームによる検討会を立ち上げ、「日本版FEMA(緊急事態管理庁)」の可能性を含め、わが国に相応な災害危機管理体制の効果策に向けた検討を始めることが望まれる。

4.災害発生時の医療・輸送などの支援にとどまらず、引き続きその国の再建をサポート

インド洋大津波で甚大な被害を受けたインドネシアのアチェ州での災害復興では、日本はバンダ・アチェ市の海岸部の3か所で津波避難ビルを建設、さらに市街地のマーケットなどの商業施設ビルの建設支援を行ったため、金額面ではその貢献が大きかった。

しかし、国連開発計画や世界銀行などが中心となったマルチドナー基金(MDF)と呼ばれる復興基金に参加しなかったため、現地社会での存在感は、支援金額ほどには大きくない。その理由は、日本独自の支援事業を行うための支援資金であったというものである。結果として、日本の支援はハード面に特化し、コミュニティの再建、防災教育や人材育成などといった面での貢献で、見劣りがしたことは否めない。

2013年11月に巨大台風の被害を受けたフィリピンに対しても、日本政府が5600万円相当のODA、JICAによる緊急援助隊、そして自衛隊1180名による緊急援助隊を派遣したほか、日本赤十字や多くの日本のNGO、民間企業が支援を行ったが、組織や官民セクターを超えた教訓の共有はほとんどされていなくて、被災国の復興フェーズへの移行期への切れ目のない支援が、十分に達成されているとはいえない。

日本はジャカルタに本部を置くASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター、2011年発足)に対し、日・ASEAN統合基金(JAIF)によって、地域のリスク特定とモニタリング機能の整備のための通信関連機材の導入を支援、ICT(情報通信技術)専門家も派遣してきた。また、災害発生時の緊急物資備蓄の管理・輸送体制の構築を支援している。安倍政権は2013年12月の「日・ASEAN特別首脳会議」においても、ASEANへのいっそうの防災協力を発表した。災害救援、減災に蓄積のある日本の専門家が、その経験と日本の技術を適切に効果的に生かして、中長期的に災害多発国を支援できる枠組み作りが必要であり、そのためには、政府だけでなく、企業、国際機関、NGOなどとの密接な調整・協力・知見の共有が不可欠である。

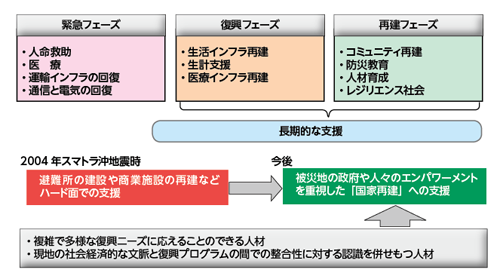

災害関連支援は、一般に、発災直後の緊急フェーズから復興フェーズに移行した場合に、深刻な問題が生じるとされる。それは、複雑で多様な復興のニーズに応えることのできる経験のある適切な人材の不足、現地のニーズに対する社会経済的な文脈と復興プログラムの間での整合性に対する認識不足などの理由のためである(図3)。日本は、この分野においても、被災地の政府や人々のエンパワーメントを重視した再建支援を、さらに心がけるべきである。