食料という人類文明の弱点

世界の穀物価格は、2007年の初めから08年の半ばにかけて2倍に上昇した後、不況のさなかに幾分は下落したが、間もなく上昇に転じ、2011年のピークには08年のそれに迫り、これが「アラブの春」を拡大させる一つの状況になった。

国連食糧農業機関(FAO)の食品総合価格指数によれば、2011年2月には238に至り、2008年6月の224というピークを上回った(図1)。平均して食費が所得の9%という大半のアメリカ人にとって、これは大きな問題ではない。しかし、日々の暮らしのために、所得の50〜70%を食料に費やさざるを得ないような低所得層にとっては、食料価格の倍増は死活問題である。

食料不足に直面する人口の増大は、穀物在庫の減少や食料価格の上昇と密接に結び付いている。世界の慢性的な食料不足人口は、20世紀後半の数十年で減少し、1997年には7億9200万人という値にまで低下した。しかし、2000年のミレニアム発展目標でも、食料不足人口を減らすことが第一番に掲げられているように、世界にとって重要な課題であるが、決して容易に実現はできない*1。

貧困から抜け出す術のない人々は、食料価格の倍増という冷厳な現実の前には、食べる量を減らさざるを得ない。南アジア(インドやバングラデシュなど主としてインド亜大陸)にも、サブサハラ・アフリカを上回る2億9500万人(対人口比16.8)の食料不足の人々が暮らしている。狭い区域での飢餓はどこにでもあるが、世界的にみた地域としては、この2つが食料不足人口の改善から取り残されている。とりわけ、好景気に沸いてきたインドでは、飢餓や栄養不良状態の人口が順調に減少しているはずだが、現実はそうではない。おそらく、貧困層の所得増加が食料価格上昇に追いつけないからであろう。

食料不足によって、もっとも苦しんでいるのは子供たちである。世界の食料価格の上昇によって、きわめて多数の子供たちが危機的な飢餓状態に置き去りにされている。なかには、学校に通えないほど衰弱している子供もいる。極度の栄養不足で、身体面でも精神面でも発育が遅れている。この子供たちが秘めている人間としての最大限の可能性がどれだけ大きなものなのか、私たちも彼ら自身も知ることはないだろうが、現状の代償は、今後数十年で明らかになるだろう。

2012年初め、アダム・ナッシター(Adam Nossiter:現在、ニューヨーク・タイムズの西アフリカ担当チーフ) は、食料不足が常態化しているコンゴ民主共和国において、食料価格の高さがもたらす影響について、ニューヨーク・タイムズ に寄稿している。首都キンシャサの個々の家族にインタビューを行い、「3年前は誰でも、少なくとも1日に1食は食べていた」と記している。しかし「現在は、両親が共働きの家庭でさえ、毎日食べるだけの余裕のないことが、決してまれではない。一般的な多くの家庭では、数日間食べるものがない、つまり数日間、まったく何も食べられないことが、当たりまえになっている。その何も食べない日を決めることが、毎週の決まりごとになっている」

国際的な慈善団体であるセーブ・ザ・チルドレンは、インド、パキスタン、ナイジェリア、ペルー、バングラデシュの5か国で、人々が食料価格の上昇にどのように対処しているのか、詳細な調査を実施した。なんと「まったく何も食べられない日」が、インドでは調査対象家庭の24%にあった。ナイジェリアでは27%、ペルーでは14%であった。これには、家族の規模が大きく影響していて、対象となった5か国すべてで、大家族の約3分の1には「まったく何も食べられない日」がある。

歴史的に、穀物需要の増加には二つの要因があった。一つ目は、昔から変わることのない要因で人口増加である。たとえば、いま世界では毎年、ほぼ8000万人ずつ増加している。単純な割り算であるが、今日の食卓には、昨日にはいなかった21万9000人が新たに座る。発展途上国における慢性的な食料不足人口の対総人口比の統計にしたがえば、その多くの皿は空である。それでも、また明日の食卓には21万9000人が加わる。

二つ目は、いわば新たな要因で、多量の飼料や水に支えられた畜産物を好む豊かな消費者である。こうした消費層は、まず、第二次世界大戦後、西側の先進諸国において顕著に増加した。ついで、新興経済諸国で所得が急増し、現在では少なくともBRICsの合計30億の人口が同様に、より多くの畜産物を待望している。国別に比較してみると、なかでも中国は現時点でアメリカのおよそ2倍の食肉を消費している*2。

そして、近年を特徴づけるのが第三の要因で、それが自動車である。自動車燃料用のエタノールは、基本的には糖質を発酵させて、それを蒸留して得られる。非食用植物のセルロースも原料になりうるのだが、現在の技術では生産効率から、サトウキビの搾り粕(かす)、あるいはデンプン質の多い穀物が原料となっている。このような穀物を原料とするエタノールの世界の生産量の大半は、アメリカが占めている。さかのぼれば、2005年にハリケーン・カトリーナによって、メキシコ湾岸およびミシシッピ川の石油関連施設が大打撃を受けて、ガソリン価格が急騰し、エタノール蒸留設備への投資効率が、きわめて魅力的な水準に高まったことにある。2011年でみれば、アメリカの穀物生産量はおよそ4億トンで、その32%に相当する1億2700万トンが、エタノール生産の原料となった。

穀物を自動車燃料に変換するこの大規模な生産能力によって、穀物の価格はいまや、従来以上に石油価格と密接に結び付くようになった。石油価格が上昇すれば、穀物のエタノールへの変換はより多くの利益を生むことになる。こうして、最貧層の人々は穀物をめぐって、世界でおよそ10億台の自動車を所有する豊かな人々と不可避的な競合状況に置かれてしまった。

先行する「人口の増加」と「畜産物の消費増大」という2つの要因に、「穀物を原料とするエタノール燃料」という第三の要因が加わって、世界の穀物需要の増加ペースはハリケーン・カトリーナによる大災害を境に急増した。これは、その年平均増加量が1990〜2005年にかけては2100万トンであったものが、2005〜11年にかけてでは4500万トンになった数字に、明白に示されている。

世界の農業者は、このかつてない食料需要の増加に直面すると同時に、土壌侵食といった農業生産への従来からの脅威とも闘い続けている。尚、土壌侵食についてみれば、地質学的な時間スケールで形成された土壌を、人類の時間スケールで、かつてなく大量に消失している。世界の耕地でみれば、その3分の1近くで、土壌形成量よりも、侵食による消失量の方が多く、土地本来の生産力が徐々に、そして着実に低下している。

そしていま、生産現場ではさらなる3つの課題に向き合っている。それは、(1)帯水層が枯渇しつつあり、世界人口の半数を抱える18か国で灌漑用の井戸が干上がり始めていること、(2)数十年にわたって確実に増加してきた農業先進国の単位面積当たりの収量が、一部の国で頭打ちになり始めていること、(3)地球の温度が上昇し続けて、世界の農業を大きく混乱させる可能性があることだ。

まず、(1)からみてゆこう。重大な事実は世界の三大穀物生産国である中国、インド、アメリカが、まさにこうした状態に置かれていることである。インドを対象とした世界銀行のデータでは、過剰揚水で生産された穀物が、この国の1億7500万人の命を支えている。中国に関しては、そのような非持続的扶養人口は1億3000万人に及ぶものと、私は推定している。アメリカでは、カリフォルニアやテキサスといった主要な農業州で、帯水層の枯渇に加え、水利権の日常化した売買によって、灌漑用水の都市用水への転用が進み、灌漑面積は縮小を続けている。

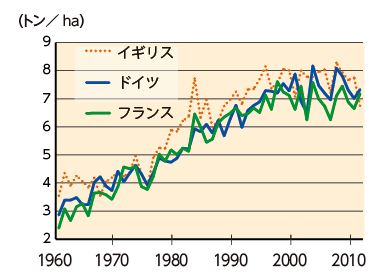

次いで、(2)の状況をみてみよう。農業先進国の一部では、穀物収量が増加していた数十年を経て、見えない壁にぶつかっている。ほとんど誰も予想しなかった限界である。たとえば、コムギの収量についてみれば、ヨーロッパの三大コムギ生産国であるフランス、ドイツ、イギリスでも、単位面積当たり収量は10年以上も増えていない(図2)。他の先進国も、まもなく穀物収量の見えない壁に行き当たるだろう。

さて、(3)はいうまでもなく、化石燃料の大量の燃焼による地球温暖化で、気候を混乱させている。かつては、強烈な熱波や干ばつといった極端な気象事象が起きても、それは一時的なもので、次の収穫までにはおそらく正常に戻るであろうというのが、広い経験則であった。しかしいまは、戻るべき「正常な状態」がなく、農業者はリスクがいっそう満ちてゆく状況に多少の適応をしてゆくことはできるにしても、これを自らの努力によって回避することはできない。

高温は、作物の収量を減らしかねない。成長期の温度が最適な値を1℃上回るごとに、およその農業者は経験則から穀物収量の10%減少を予想する。温度がアメリカのトウモロコシとダイズの収量に与える影響に関する過去の調査では、1℃の上昇がいずれの収量も17%減少させた。さて、仮に、世界が気候問題の抜本的対策の合意形成に至らず、実質的な放置を続けるなら、地球の温度は今世紀中に容易に6℃は上昇するにちがいない。

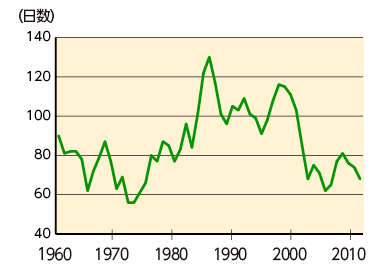

ここ数年、世界の穀物の繰越在庫は70日分をわずかに上回る程度である(図3)。70日分は、20世紀後半には望まれる最低限のレベルと考えられていた。しかし、現在の在庫レベルの適正水準に関しては、温度のいっそうの上昇、より広範な干ばつ、そしてさらに強烈な熱波が収量に与える影響を考慮しなければならない。気象関連のこうした脅威の収穫量への影響を正確に数量化するのは容易ではないが、いずれの事象でも生産量を減少させる恐れがあり、世界の穀物市場を混乱に陥れる可能性がある。こうしたリスクを低減するために、110日分の消費に相当する在庫があれば、より安心できる水準のフード・セキュリティといえるだろう。

食料価格の急騰について展開してきたが、それ以上に注目されるのは、食料価格の底堅い上昇だろう。この状況は、原因になっているいくつかの傾向を、望ましい方向に転じることができるまで続くであろう。脅威となるこうした傾向は、いずれも人間の諸活動に由来するが、私たちがそれを好転させられるかどうか、現時点では何とも判断できない。

食料の需給が厳しさを増すにつれ、「食料の地政学」は、重要さの点で急速に「石油の地政学」を凌ぐようになってきた。この問題の最初の兆しが見えたのは、世界の穀物需給がきわめて逼迫(ひっぱく)した2007年である。穀物とダイズの価格が上昇しはじめ、08年の半ばには2倍になった。それに応じて、多くの輸出国が輸出を制限することによって、国内の食料価格の値上りを抑えようと試みた*3。その一例がロシアとアルゼンチンという、2つの主要なコムギ輸出国である。また、世界第二位のコメ輸出国であるベトナムは、08年初めの数か月間にわたり、輸出を全面的に禁止した。輸出量がそうした国々より小さな国でさえ、同様な輸出規制を行った。

主な供給国の基本的食料の輸出規制あるいは輸出禁止によって、輸入国はパニックに陥った。極端な品薄感のなかで投機筋の資金も流入した穀物市場に、強い懸念を抱いたいくつかの国は、輸出国と長期的な穀物供給協定の交渉を試みた。慢性的にコメが不足しているフィリピンは、年間150万トンのコメを対象にベトナムとの3か年協定の交渉に挑んだ。またイエメンの代表団も、コムギに関して安定供給の合意を目指して、オーストラリアに向かったが、成果はなかった。売り手市場にあって、輸出国は長期的な拘束につながる合意には消極的だった。

国内政治の安定に必要な量を穀物市場から購入できないかもしれないという危機感を覚えた、サウジアラビアや中国、韓国をはじめとする財政に余裕のある食料輸入国は、他の国で土地を購入あるいは長期リースによって確保し、そこで自国向けの食料を栽培するという異例の方法を取った。こうして、ランド・ラッシュ(土地争奪)に至るわけであるが、その主要な舞台は発展途上国、それもアフリカ諸国であった*4。なかでもエチオピア、スーダン、南スーダンがターゲットになったが、いずれの国も、きわめて多数の人々が国連世界食糧計画(WFP)からの食料支援に支えられている。

2012年半ばの時点で、数百件の土地取得交渉が成立または進行中で、なかには100万エーカー(約4047km3)を超える取引も複数あった。世界銀行は2011年にこうした「ランド・ラッシュ」を分析し、少なくとも1億4000万エーカー(約56万6600km3)が対象になっていると報告した。これは、アメリカのトウモロコシとコムギの作付地を合わせた面積を上回る。各国政府、アグリビジネス企業、民間の投資機関は、可能性のあるあらゆる場所で土地の支配権を探し回っているが、農業に水は欠かせないので、一般的には当然のごとく水利権が絡んでくる。それは、その水利権の取水源となっている河川の下流域の国にも、影響が及びかねないことを意味している。たとえばエチオピア、スーダン、南スーダンにおいて、新たに取得された農地で使用される水はナイル川を取水源とすることになるが、その分だけエジプト内の流量は減る。つまりは、ナイル川の水利で競合する国が新たに加わるのである。これによって、ナイル川をめぐるデリケートな「水の政治」は、不可避的に大きな影響を受ける。

しかも、ランド・ラッシュは構造的に、不穏当な部分を引きずっている。なぜなら、それが展開されている発展途上国、とりわけサブサハラ・アフリカにおいては、土地の正式な所有権は国家に帰属している。つまり、作物栽培であれ放牧であれ、実際の土地利用によって生計を立ててきた人々には利用権しかない。その利用権すら、法的に確立されていないことが多い。

したがって、土地の購入や長期的リースの契約においても、当該地の農業者や放牧者には事前の条件通知や譲渡にかかる条件の協議の場もない。契約交渉は国家が秘密裡に進め、わずかな補償金、あるいはそれすらもなく立ち退かされることになる。一般論でいえば、契約の無効や補償金支給を求めて提訴するという対抗手段が考えられる。しかし、彼らが置かれた社会的および経済的な状況から、支援を受けることができなければ、実際にはきわめて困難な手段である。海外勢と途上国政府との間で成約される土地取引がランド・グラブ(land grab:土地略奪)と呼ばれるのは、このような実態に由来している。

このようにみてくると、世界の農業者にとって、急増する穀物需要に不足のない増産を続けてゆくようなことは、いっそう難しくなっている。世界の穀物在庫をみれば、1998年の116日分をピークに2003年の68日分まで減少を続けて、その後も低迷したままで、先に述べた110日分という水準に、はるかに及ばないままである(前出図3)。

世界の食料需給が逼迫(ひっぱく)している今日の状況は、20世紀後半と著しく対照的である。当時の農業の主要な問題は、過剰生産、大量の余剰穀物、そしてその余剰穀物の捌(は)け口とでもいう輸出市場の開拓であった。このとき、世界の穀物市場には二つの事実上の安全弁があった。一つは穀物の大量の繰越在庫であり、もう一つは過剰生産の回避を目的としたアメリカの生産調整の下での広大な休耕地である。世界農業の作況が良好なときは、アメリカは休耕地をさらに拡大させ、平年作を下回れば、休耕地での生産を再開させていた。この休耕地という潜在的な余剰生産能力が、世界の穀物市場の安定に役立っていた。しかし、そのいずれの安定要因も、今日のアメリカにはない。

穀物在庫水準を十分に回復できない、いってみれば世界がその日暮らしをしているような状態で、穀物の世界的不作という事態が起これば、「食料価格の急騰」、「飢餓の深刻化」、それが引金となる「食料をめぐる社会的・政治的混乱」が世界規模で拡大するだろう。私たちは慢性的な「食料不足の時代」に突入していて、それが土地や水資源の支配をめぐる熾烈(しれつ)な争いへとつながりつつある。つまり、新たな「食料の地政学」の幕開きなのである。

人類文明を古代までたどれば、シュメール文明とマヤ文明は、環境的に持続不可能な農業を選択したがために、「食料生産の不足」によって衰退した多くの古代文明のうちの二つの例である。たとえばシュメール人の場合は、技術的に全体としては優れていた灌漑システムではあったが、土壌の塩分濃度が上昇し、コムギとオオムギの生産システムを、そしてそれが支えていた文明そのものを崩壊させた。シュメール人は土壌中の塩分濃度の上昇に悩まされたが、現在の農業は、大気中の二酸化炭素濃度の上昇に悩まされている。そして、マヤ人は土壌管理を誤り大量の土壌を喪失した。私たちも、大量の土壌を失っている。

今日、私たちの人類文明も、「食料生産の不足」という道をたどっているのではないだろうか。

翻訳:農業・環境海外情報コーディネーター 富田輝美