今年(2011年)も、いくつもの気象災害が起きた。7月に新潟県や福島県会津で記録的な大雨を記録した「平成23年7月新潟・福島豪雨」、8月末から9月初めにかけて紀伊半島を中心に記録的な大雨をもたらした「台風第12号による大雨」、9月中旬に西日本から北日本にかけての広い範囲で暴風や記録的な大雨をもたらした「台風第15号による暴風・大雨」である。

アジアに目を向ければ、タイの洪水をもたらした一因である6月から9月にかけてのインドシナ半島の多雨もあった。まずは、これらの災害をもたらした気象事例について、気象庁がまとめた資料を中心に見てみよう。

1. 平成23年7月新潟・福島豪雨

平成23年7月27日から30日にかけて、新潟県と福島県会津を中心に大雨となった。とくに、28日から30日にかけては、前線が朝鮮半島から北陸地方を通って関東の東に停滞し、前線に向かって非常に湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となって、新潟県と福島県会津を中心に記録的な大雨となった。

この期間の雨量は、福島県南会津郡只見町只見で711.5㎜、新潟県加茂市宮寄上で626.5㎜となり、それぞれ7月の平年の月降水量の2倍以上となった。1時間降水量では、新潟県十日町市十日町で29日20時51分までに121.0㎜の猛烈な雨が降って、観測史上1位を更新し、また只見町只見で29日19時00分までに69.5㎜の非常に激しい雨が降って、観測史上1位を更新するなど、新潟県から福島県会津を中心に非常に激しい雨が降った。

この大雨により、新潟県と福島県を合わせ死者3名、行方不明者3名になった。また、両県では各地で堤防の決壊や河川の氾濫による住家や農地の浸水が発生したほか、土砂災害による住家や道路の被害も多数発生した。その他、停電、断水が発生し、交通機関にも大きな影響が出た。

2. 台風第12号による大雨

平成23年8月25日9時にマリアナ諸島の西の海上で発生した平成23年台風第12号は、発達しながらゆっくりとした速さで北上し、28日には強風半径が500kmを超えて大型の台風となり、30日には中心気圧が965ヘクトパスカル、最大風速が35m/sの大型で強い台風となった。

台風は、その後もゆっくりとした速度で北上を続け、30日に小笠原諸島付近で進路をいったん西に変えた後、9月2日には暴風域を伴ったまま北上して四国地方に接近し、3日10時前に高知県東部に上陸した。その後、台風はゆっくりと北上して四国地方、中国地方を縦断し、4日未明に日本海に進み、5日15時に日本海中部で温帯低気圧となった。

台風が大型で、さらにその動きが遅かったため、長時間にわたって台風周辺の非常に湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にかけて、山沿いを中心に広い範囲で記録的な大雨となった。台風が大型で、さらにその動きが遅かったため、長時間にわたって台風周辺の非常に湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にかけて、山沿いを中心に広い範囲で記録的な大雨となった。

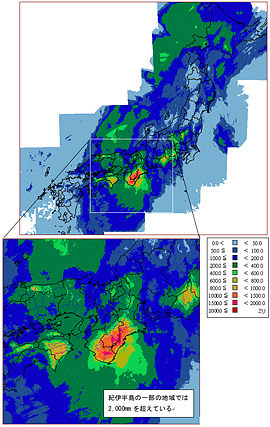

8月30日17時からの総降水量は、紀伊半島を中心に広い範囲で1000mmを超え、奈良県上北山村上北山で総降水量は1808.5mmとなるなど、総降水量が年間降水量平年値の6割に達したところもあり、紀伊半島の一部の地域では解析雨量で2000mmを超えるなど、記録的な大雨となった(図1)。なお、上北山村上北山では最大72時間降水量が1652.5mmと、1976年からの統計開始以来の国内の観測記録である1322mm(宮崎県美郷町神門)を上回ったのをはじめ、北海道から四国地方にかけての多くの地点で観測史上1位を更新した。 このため、土砂災害、浸水、河川の氾濫などにより、和歌山県、奈良県、三重県などで死者49名、行方不明者55名となり、北海道から四国にかけての広い範囲で床上・床下浸水などの住家被害、田畑の冠水などの農林水産業への被害、鉄道の運休などの交通障害が発生した。 |

図1 台風12号による総降水量分布図

(気象庁平成23年9月7日付け発表資料より) 画像を大きく表示 |

今回、土砂災害の起こった地域は明治22年8月に十津川大水害のあった地域である。これは今から122年前の台風によるもので、降水量は1000mm程度だったようである。当時、奈良県吉野郡十津川郷(現十津川村)では大規模な山腹崩壊が起こり、天然ダムを形成、洪水被害が生じた。今回は、当時を大幅に超える降水量であった。

3. 台風第15号による暴風・大雨

平成23年9月13日21時に日本の南海上で発生した平成23年台風第15号は、北に進んだ後、西に向きを変え、16日にかけて大東島地方に向かって進んだ。台風は、南大東島の西海上を反時計回りに円を描くようにゆっくり動いた後、19日21時には最大風速が35m/sの強い台風となって、奄美群島の南東海上を北東に進み、20日21時には中心気圧が940ヘクトパスカル、最大風速が50m/sの非常に強い台風となった。台風は、速度を速めつつ四国の南海上から紀伊半島に接近した後、21日14 時頃に静岡県浜松市付近に上陸し、強い勢力を保ったまま東海地方から関東地方、そして東北地方を北東に進んだ。

台風が、南大東島の西海上にしばらく留まり、湿った空気が長時間にわたって本州に流れ込んだことと、上陸後も強い勢力を保ちながら北東に進んだことにより、西日本から北日本にかけての広い範囲で、暴風や記録的な大雨となった。

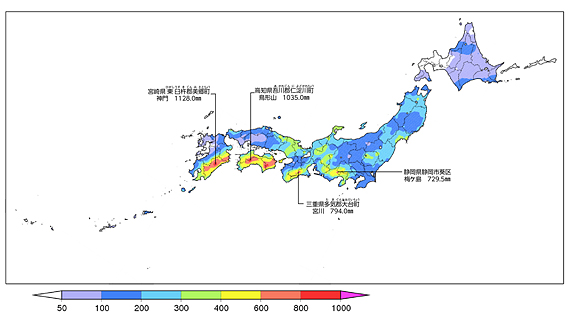

9月15日0時から9月22日24時の総降水量は、宮崎県美郷町神門で1128.0mmとなるなど、九州や四国の一部で1000mmを超え、多くの地点で総降水量が9月の降水量平年値の2倍を超えた(図2)。

宮城県、静岡県、愛知県などで死者12名、行方不明者3名となり、沖縄地方から北海道地方の広い範囲で住家損壊、土砂災害、浸水害などが発生した。農林水産業への被害や停電被害、鉄道の運休、航空機・フェリーの欠航などによる交通障害が発生した。

画像を大きく表示

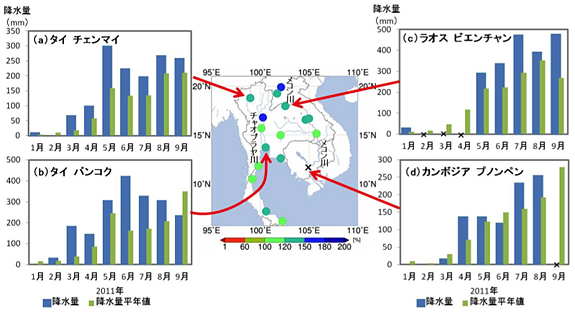

4. 6月から9月にかけてのインドシナ半島の多雨

今夏のインドシナ半島では、夏のモンスーンによる雨季にあたる6月から9月にかけて、平年より雨の多い状況が続き、チャオプラヤ川やメコン川の流域では洪水による大きな被害が報道された。6月から9月までの4か月間の総降水量は、タイ北部のチェンマイで921mm(平年比134%)、首都バンコクで1251mm (同140%)、ラオスの首都ビエンチャンで1641mm(同144%)になるなど、インドシナ半島のほとんどの地点で平年の約1.2倍から1.8倍の多雨となった(図3)。この多雨をもたらした降雨は、上記の河川流域全体に、雨季の期間を通して、平年よりも多く降り続いたというのが特徴である。また、その後10月上旬にも、チャオプラヤ川流域の広い範囲で100~200mm程度の降水量が観測されており、多雨の状態が続いた。

(気象庁平成23年10月12日報道発表資料より)

このインドシナ半島の6月から9月にかけての多雨は、平年よりも活発な夏のアジアモンスーンによってもたらされたと考えられ、大雨をもたらす積雲活動は南アジアから東南アジアにかけての北緯10度から北緯20度の帯状の領域で平年より活発であった。

5. 温暖化で大雨は増えるのか

2011年11月、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は『気候変動への適応推進に向けた極端現象および災害のリスク管理に関する特別報告書』(SREX)を公表した。そこでは、「いくつかの極端現象は、大気中の温室効果ガス濃度の増加を含む人為的影響の結果として、変化してきたという証拠がある」として、世界的規模での強い降雨の強度の増加を挙げている。ただし同時に、「一つ一つの極端現象を人為的影響と結びつけるのは困難」ともしている。

それでは、日本においてはどうであろうか。『気候変動監視レポート2010』(気象庁、2011)では、1901年~2010年の110年間における日本国内51地点のデータが示されている。それによると、日本の年間総降水量については年ごとの変動が大きく、明瞭なトレンドは認められないが、日降水量100mm以上および200mm以上の大雨の日数には長期的な増加トレンドがある。さらに最近の30年間を20世紀初頭の30年間と比べると、日降水量100mm以上の日数は1.3倍と統計的に有意に増加している。日降水量200mm以上の日数は1.4倍と増加しているが、こちらは年ごとの変動が大きいため統計的には有意ではないようだ。

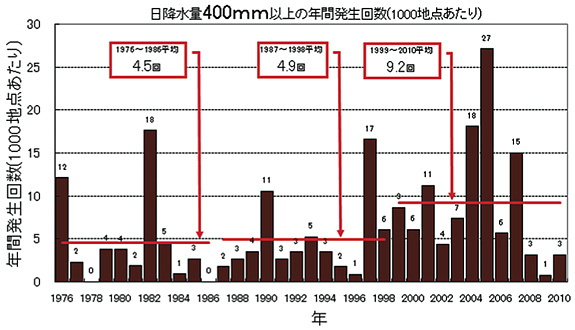

気象台での観測に比べると観測期間は短いものの、1970年代後半からは全国に展開された地域気象観測所(アメダス)のデータが利用できる。アメダスの地点数は、1976年当初は約800地点だが、その後増加し、2010年では約1300地点となっている。図4はアメダスで観測された日降水量400mm以上の大雨の発生回数を年ごとに集計し、ここ30年余りの長期的な変化傾向を見たものである。連続する11年ないし12年の3つの平均(グラフ中で示した横線)は少しずつ増加しており、大雨の発生回数は、ここ30年余りで増加傾向にあることが分かる。ただし、長期トレンドについては、年ごとの変動が大きいことと観測期間が比較的短いことから、統計的な有意性は認められていない。

(『気候変動監視レポート2010(気象庁、2011)』より)

さらにSREXでは、極端現象の将来予測に関して、「21世紀中に、強い降雨の発生頻度あるいは総降水量に占める強い降雨の割合が、世界の多くの地域で増加する可能性が高い」と評価している。この原因は、二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中濃度の増加による気温上昇である。大気中に含みうる水蒸気量(飽和水蒸気圧)は、気温が高いほど多くなる。大気中の水蒸気量(絶対湿度)が増えると、同じ大気の流れであっても凝結する水蒸気量は増加するため、絶対湿度の増加に応じた降水量の増加が起こることになる。

実際の大気中では、気温の上昇に伴う降水量の変化を決める要因は水蒸気量だけではなく、全球的にはエネルギー・バランスが第一義的な要因となる。温室効果ガスが増加すると対流圏が放射的に冷えるがその効果と、降水により水蒸気が凝結して潜熱が解放されて暖まる効果とが、おおむね相殺されることから、気温上昇量1℃当たりの降水量増加率は1~2%と見積もられている。一方、局地的な大雨に関してはそのような制約は働かず、むしろ絶対湿度そのものが効くため、気温上昇量1℃当たり7%程度には大きくなる可能性がある。そのため、温暖化により、平均降水量の増加以上に、また平均降水量は増加しなくとも、大雨の記録は大きく更新されることになる。

日本の月別降水量は西日本では6月の梅雨期に、東日本では台風の影響の大きい9月が最大であることから、梅雨と台風がもたらす大雨とその地球温暖化による変化の予測は重要問題である。従来の地球温暖化研究では、用いられてきた気候モデルの水平分解能が数百kmと粗く、台風などの熱帯低気圧の構造を表現するには十分ではなかった。また、降水強度そのものが弱く、大雨を再現することは困難であった。

気象庁気象研究所では、台風やハリケーンなどの熱帯低気圧を精度良く再現できる世界最高空間解像度の全球20km格子気候モデルを開発し、このモデルを用いた温暖化予測実験を実施した。それによると、21世紀末には、北西太平洋域の台風の存在頻度が減少すること、日本などに接近・上陸する台風の平均強度や降水量が増大することがわかった。しかしながら、この20km格子の気候モデルでも、まだ豪雨の再現性には不十分である。台風や梅雨がもたらす大雨を定量的に精度良く再現するには、個々の積雲対流を表現できるような数kmスケールの格子にする必要がある。

そこで、日本付近を対象とする水平解像度5kmの雲解像領域大気モデルを開発し、上記の20km格子気候モデルの計算結果を横面境界条件とする温暖化予測実験を行った。その結果、梅雨後期において、梅雨前線に伴う降水量や強い雨の割合が増加する可能性が示された。また台風を含む大雨事例について抽出して解析したところ、日降水量300mm以上の大雨事例の頻度が21世紀末の将来気候では増加していた。また、大雨の平均面積はより小さくなる傾向も見られた。この特性は、温暖化した将来気候時に、より激しい雨をもたらす大雨現象がより狭い領域に集中する傾向を持つ可能性を示唆している。

日本のそれぞれの地域で温暖化により大雨が何パーセント増えるのかを、定量的に予測するのは困難であるが、どの程度の空間的拡がりをもった領域で、どの程度の不確実性の範囲でもって予測ができるのか、研究を進めているところである。