PD¶¨½l«A¶¨¹Aâ`¹

@QOPONÍAAÌèß½¶¨½l«NÅ èAPOÉͼîsŶ¨½l«ðñæPOñ÷ñïcibnoPOjªJóêAAúj [XÉÈèALÖSðWß½B¶¨½l«ðñÅÍAn ã̶ÔnSÌɨ¯éu¶¨½l«vðÛ¶ÌÎÛÆÊut¯A»Ì\¬vfŠ鶨ÂÌAWcAíAQEQWÈÇÍu¶¨¹vƵıIpÌÎÛƳêÄ¢éB³çÉA»ÌÈ©ÉÜÜêéâ`IfÞðuâ`¹vÆÄÑAÆÌå I ºÉ éÆKèµ½BoCIeNmW[ðp¢½¤JAÆÉãòiÌJÍA½¿Ì¶½ENÉÖíèAµ©àAoÏIe¿ªå«¢½ßÉÚðWßéBbnoPOÅAâ`¹Ìæ¾iANZXjÆ»Ìp©ç¾çêévÌö³Åt½ÈzªÉ¢ÄA·¢c_Ì ÆÅæ¤â¼Ã®cèªÌ³ê½±ÆÍL¯ÉVµ¢B

@_ƪìÅàAì¨âÆ{ɨ¢ÄAiíð©¯í¹½èA]ܵ¢`¿ðI²µ½èµÄAVµ¢iíð¶Ýo·wÍÍéçȳêÄ«½BfÌ@¥ªPXOONÉÄ©³êAâ`wÆ¢¤wâª`¬³êéÆAâ`wÉ Å¿³ê½iíüǪWµ½BçíÉͳÉÈéÞ¿ªKvÅA»ÌÞ¿àâ`¹Å éBà¿ëñA¼Ã®cèÍ_ƪìÌâ`¹ÉàK³êéB

QDì¨â`¹

@u½lÈiíEnðWßÄAp·év»êªì¨â`¹Ìî{IÈl¦Å éBÅÍADZÉs¯Î½l«ª é̾ë¤H@¡©çWONÈãOAVAiÍ\rGgAMjÌm.h.@BtmÍA¢Een𲸵Aâ`¹ðûWµ½B»µÄA쨲ÆɽlÈiíªÝçêé½l«SÆÄÎêénæª èA»±ªì¶ßí©ç쨪Í|»³ê½næÅ èAN¹n©ç´©éÙǽl«ª¸µÄ¢Æ¢¤wàAu½l«Sàvð§Ä½B»ÝÌæ¤Èªqâ`wâQmÈwÈÇÌW·éÈOÌbÅA`Ô`¿ÈÇðOOɲ¸µ½ÊÅ éBÞÍAX^[̧ºÅ³êVxAżEµ½ªA¡úA»Ì÷Ñ©çuâ`¹ÌvÆÄÎêÄ¢éB

@©çâ`¹Ìdv«ÉCt«AûWðnß½ÌÍA@Btm¾¯ÅÍÈ¢Bú{ÅÍAPXORi¾¡RUj`OUNÉA¢¿_¤±È_±êªú{S©çClÌÝiíðñSOOOiíûWµÄ¢éB»ê𸸵AIñ¾UVOiíðçípfÞƵ½BܾAâ`¹Æ¢¤pêÍÈ©Á½Ì¾ªA±ê±»ßãú{Ìì¨â`¹Ì[Å éBíªÌßãIClçíÍA±êçÌÝiíðîÕƵA»ÌãààO©çÏÉIÉâ`¹ðûWµAI²âðGçíAËRÏÙçíÈÇðìgµÄsíêÄ¢éB½Æ¦ÎAü¡µ¢iíÌã¼ÆÈÁ½uRVqJvÍAu î_ÑQQvÉu î_ÑPvÆ¢¤iíÌðzÌãã©çI²³ê½iíÅ éªA»Ìnð½ÇéÆAuX½¶vAu¤vAuTÌövAuâVåvAu©úvAuãBvAuïêi¹ñ¢¿jvÆ¢Á½ÝiíÉéBClɵëARMɵëA@Btm̽l«S©çÍ£ê½ú{ÉÍAÉ[Éå«È½l«ª©o³ê½í¯ÅÍÈ¢ªA»êÅàA³Ü´ÜÈ«ÉKµ½ÏÙª¶ÝµÄ¢½ÌÅ éB

RDâ`¹Ìdv«

@¢ElûÍUWlðËjµA¡¢I ÉÍXOlð´¦éÆ\ª³êÄ¢éB»ÝàQìÉêµÞlXªXlÈã¢éí¯ÅAlûÁªàÜßÄH¿ðmÛ·é½ßÉÍA»êÉ©¤¾¯_ƶYàÁ³¹È¯êÎÈçÈ¢Bµ©µAknðâ·±ÆÍÈ©È©¢ïÅAPÊÊϽè̶YA·Èí¿ûÊÌ媼ʷédvÛèÅ éBåHÅ éR̶Y²®A¸½ðs¢AêûÅᩦðÇÌæ¤ÉüãµÄ¢©ðc_µÄ¢éú{ÉÆÁÄà¼lÅÍÈ¢BQ©Ôâ¡ÔÌoÏAgªdvÉÈèA¡ãÌ_ÆðA»µÄH¿ðǤµÄ¢©Æ¢¤±ÆðOªÉu«ÈªçAÊΩèÅÍÈ¿ðmÛµA¯ÉAn KÍÅÌCóÏ®â«ϻA»µÄ©RÐQâaQÈÇÉε½_ÆÉü¯Äw͵ȯê΢¯È¢B»Ì½ßÉÍAZpvVÉîÃVµ¢iíÌç¬âÍ|ÁHZpÌJÌwÍ𩷱ƪūȢBÍ|ZpÌvVàdvÅ éªAuÎÌv½vÈÇßÌáðÝéÆì¨ÌiíüÇ·Èí¿çíÉæÁÄAûʪòôIÉåÅ«éÂ\«ª éBßNÌQmÈwðͶßƷ鶽ÈwÌ}¬ÈiWðAçíÉp·éwͪdvÅ éB

@QmÈwÌiWÅA¢Â©Ìì¨íÌuÝv}vªðdzê½Bµ©µAÝv}¾¯©çì¨ðìé±ÆàÅ«È¢Bíà̽l«É¢ÄASÄðmÁÄ¢éí¯ÅÍÈ¢BZpªiàµÄà¤fÞÍKvÅ èAÈwZpÌiWÅA¡ÜÅÍpÅ«È©Á½æ¤ÈfÞàpÅ«éæ¤ÉÈÁ½ªAfÞÌdv«Íµ½ÆࢦéB

@lÞÍ_kðJnµAì¶ÌA¨ðÍ|A¨·Èí¿ì¨Éìèã°Ä«½Bµ½ªÁÄAì¨Ìðjͽ©¾©PNöxÅ éB»ÌÔɳܴÜÈËRÏÙª¶¶A©RIðâl×IðÌÊA½lÈiíª¶Ýo³ê½B_ÆÌ»êÅÍVµJ³ê½ÌiíÉWµAÌ©çÍ|³ê±¯Ä«½½lÈÝiíͽ¿ÌÜíè©ç}¬ÉpðÁµÄ¢éBƱëªAVµ¢iíÌJÉͽlÈiínªKvÅ éB

@ú{Ìiíªâ`¹ÆµÄA¢EÌH¿YɽåÌv£ðµ½áð °ÄÝæ¤BíOA笳ê½RMÌiíÉu¬_ÑPOvª éB±ÌiíÍAutcBi¾éÜjvÆu^[L[bhvÆ¢¤ðzãã©çâè§_±êÅîË YÉæÁÄ笳êAPXRTNÉ_ÑÈÌo^iíƳ꽪AtcBÍuBvÆuÉqóiªç·¶å¤jtcvÌðzÌãã©çI²³ê½àÌÅ éB¬_ÑPOÍAÝiíÅ éBÌÁÄ¢½äÌáÈéâ`qi¼áâ«iÍñí¢¹¢jâ`qjðø«p¢Å¢½ªAaQðó¯â·¢±Æà èALÍÉÍyµÈ©Á½BBÈÇ̼áâ«ÝiíÍAäªáiZâbi½ñ©ñjjÄÏ쫪Aú{ÈÇÉÌ`IÈ c ìðÉæKµÄ¢½B

@Ií¼ãAèÌRÌ_ÆÚâƵÄúµ½r. b. T[mª¬_ÑPOðAJÉ¿AèABµÄen̤Étµ½BVgBÌn.`.tH[QmÍA¬_ÑPOÆiíuuH[vððz·éÈǵÄçíðiß½BtH[QmÍA»ÌãPXUPNɼáâ«ÌiíuQCYvð\µ½ªA±ÌiíÍƵÄÍÁÙIÈûÊðL^µÄ¢éB

@tH[QmÌç¬nÍLVRl¤ÒƤ¯¤ðµÄ¢½A¨awÒÅ èâ`wÒÅ Á½m.d.{[[OmÉàñ³ê½B{[[OmçªðzðdËA笵½¼áâ«iíQÍAPXUONãÉQìÉêµÞChâpLX^ÈÇÌ_ƶY«ðòôIÉüã³¹A¢Eɼáâ«ÌRMÌÍ|ªLªÁ½¢íäéuÎÌv½vÅ éB»Ì÷ÑÉæÁÄA{[[OmÍPXVONÉm[x½aÜðö^³ê½BȨA{[[Omç̤O[vÍAÛRMEgERVüÇZ^[ibxllhsjÆ¢¤Û_Ƥ@ÖƵÄÄÒE®õ³ê½B

SD_Ñ YÈW[oNÆÆ_ƶ¨¹W[oNÆ

@æÉq×½¾¡RONãÌCliíÌûWÉnÜèAöIÈçí¤@ÖÉͳܴÜÈì¨ÌÝiíâçínªÛEÛ¶³êÄ«½B

@_Ñ YÈÍAPXWTNxÉAíªÉ¨¯éÅÌgDIÈÆƵÄAA¨A®¨A÷¶¨A Y¶¨AÑØiPXWVNx©çjÆ¢Á½L¢â`¹ðÎÛÉu_Ñ YÈW[oNÆvðJnµ½B±êÍA»êÜÅÂÊÉsíêÄ¢½â`¹ÉÖ·é®ðWñEg[µ½ÆÌJnÅ Á½Bì¨ÉÖµÄÍA_ƶ¨¹¤ðZ^[oNAú{enÌ_Ñ YÈPºi³ñ©j̱¤@ÖÈǪTuoNƵÄAAgE¦Í·ȩ́ªÆçêA_ƶ¨¹¤ÅÍAPXWUNÉuâ`¹Z^[vƵÄÌ̧ª®¦çê½BPXWT`XQNxÌæPúÉø«±«PXXR`QOOONxÌæQúƪÀ{³êAâ`¹ÌûWAÁ«]¿ÆçífÞ»AÛ¶Æîñ®õAzzÈÇÌ®ðm§µ½BPXWWNÉÍRãÚíq {ݪvHµAzzpíqÉi|PjƵÄÒðnßiÊ^PjAâQãÚ{ÝÍAiNpíqÉi|POjƵÄp³êé±ÆÆÈÁ½B

@ÆJnÉPPSOUO_Å Á½A¨â`¹ÍAæPúI¹ÉÍPXQWUO_i¤¿zzÂ\ÈANeBuERNVÍVXSXQ_jÆÁµAæQúI¹ÉÍAQPQOTV_iPPWUQR_jÆàÁµApɳêéANeBuERNVÌä¦àßçê½B

@QOOPNÉA_ƶ¨¹¤A\ E©¤AÆ{q¶±ÌêÈǪÄÒ³êAƧs@l_ƶ¨¹¤ÆÈÁ½BA¨A®¨A÷¶¨Ìâ`¹âcm`åÌ®ÍA¼Ìðu_ƶ¨¹W[oNÆvÆüßÄó¯pªê½BZ^[oNETuoNÉæéÆÌi̧Íî{IÉ¥P³êAiÆj_ƶ¨¹¤ªZ^[oNAiÆj_ÆEHiYÆZp¤@\ðnßÆ·é¡Ì¤@ÖªTuoNƵÄAAgµÄêÌIÉ^c³êÄ¢éBȨAÑØâ`¹â Y¶¨â`¹ÍA»ê¼êiÆjXѤÆiÆj Y¤Z^[ªp±µÄSÁÄ¢éB

@Z^[oNÌðÍAâ`wâ¶wÈÇÌêåm¯ðÁ½¤ÒÉæéAâ`¹ÆDNAÌàO©çÌûWAªÞA¯èAÁ«]¿ABAÛ¶Azz¨æÑîñÌÇñÉWéÆðíªIÉÀ{·é±ÆÅ éBTuoNÍAZ^[oN©çÌÏõðó¯A½Æ¦ÎA¢àÞâÊ÷ÈÇh{ÌÅÌÛ¶AnæÌ«ðÉ¥µ½Á«]¿A é¢ÍBðs¤ÈÇAZ^[oNÅ[ªÉÀ{Å«È¢ªìðªSµÄ¢éBíªÉͱ̼Anû©¡ÌªÆ©É^cµÄ¢éW[oNâAÁèÌì¨âA¨É¢ÄAåwâ¯ÔéÆÈǪâ`¹ðǵĢéB

@A¨ªìÅÍAîÞAÞA¤ÞA¢àÞAGEÁpì¨AqE¿ì¨AÊ÷ÞAìØÞAÔ«EλA¨AAKAMÑEMÑA¨A¨æѻ̼ÌA¨ðÎÛÉAâ`¹ðûWEÛ¶µAÁ«]¿Ìf[^ðt^µAKvɶÄÄBðsÁÄÛEÛ¶µAC^[lbgÈÇÅîñðLöJµÄAçíðͶßeí¤É³êéæ¤A¿É¶î{IÉL¿Åâ`¹ðzzµÄ¢é1)B

@½ÌåwÈÇwp¤@ÖÍA»ê¼êj[NÈì¨Ìâ`¹ÌRNVðÁÄ¢éBRMÌì¶ßíÍsåwâ¡ls§åwAClì¶íͧâ`w¤AIIMͪRåwÉA»ê¼êÛIÉà]¿Ì¢â`¹ªWϳêÄ¢éB¶ÈwÈÅÍACtTCGX¤ÌîbEîÕÆÈéoCI\[Xi®¨AA¨ÈÇjÉ¢ÄAûWEÛ¶Eñðs¤iViEoCI\[XEvWFNgimaqojðÀ{µÄ¨èA¢íäéì¨ÆµÄÍClARMAIIMALNÞA_CYAg}gAATKIÈÇÌ[Àð}ÁÄ¢éB

@_ƶ¨¹W[oNƪçíÈÇì¨üÇɼÚÖíépðOªÉu¢Ä¢éÌÉεAmaqoÍæèwpIÈÚIÉÅ_ðĽÀ±¶¨IÈpªåáÅ éBµ½ªÁÄAûWâÇÌdûàpÒÌvÉí¹ÄÙÈÁÄ¢éªAêûÅA½Æ¦ÎAwp¤@ÖÌâ`¹Ìd¡Û¶ð_ƶ¨¹W[oNƪs¤ÈÇAåØÈâ`¹ðµÁ©èÆÛÇ·é½ßÉAg¦ÍàsÁÄ¢éB

TD_ƶ¨¹W[oNÆÆì¨â`¹ÌûWEÛ¶EÇ

@ì¨â`¹ÍA½l«ðÍâÁ«]¿Æ¢Á½¤ÉæÁÄîñªt^³êÄAp̪LªéBܽAñíÉÊÁ½nâÍ|BÌïµ¢ßì¶íÈÇAÂËɤÒÌÚðKvƵĢéBZ^[oNÅÍAúvæÉîëAºLÌTÚÌ®ðAZ^[oNETuoNÌAg¦ÍâOÖÌÏõÛèðÜßÀ{µÄ¨èAQOOU`PONxÜÅÌT©NÌ®ÌTªðÐîµæ¤B

iPjuâ`¹Ì±üAtB[h²¸Æ½l«ðÍv

@RUàÌàTõ²¸ðÀ{µÄ¨èAûWÎÛÍì¨ií©çßì¶íÖÆÏ»µÂ éBCOâ`¹Ì¤¯²¸ÍAZlKEMjAiAtJCljAuKAiqÞjApvAj [MjAiR©NAClA}jAiR©NAÊ÷jAGWvgiCljAu[^iOAGEG¤jAØiJLcjAIXiR©NAìØjAChiR©NAGEG¤jAIXi\KjÈÇðÀ{µ½2)B

iQjuâ`¹ÌÁ«]¿ÆANeBuERNVÌ[Àv

@TuoN̦ÍÌàÆAA¨â`¹Ì³Ü´ÜÈÁ«]¿ðÀ{µ½BܽAöåðs¢AV½ÈLpÏÙÌ]¿¨æÑ]¿@ÌJÉÖ·éÛèðÀ{µ½BzzÂ\Èâ`¹iANeBuERNVjÍT©NÅñP_ÁµAPS_ð´¦Ä¢éBÛ¶â`¹Ìi¿üã̽ß貸ðÀ{µATuoN̦Íð¾ÄNxñTOOO`UOOO_ÌíqÄBðÀ{µ½B±üâ`¹Åhu@ãÌKvÌ éàÌÉ¢ÄÍAu£Í|ðsÁÄ¢éB

iRjuâ`¹ÌpÉæéVâ`çífÞÌJv

@¢EClERARNVAú{ÝClERARNVAú{ÝgERVERARNVÌ®õÆzzJnɱ«ATuoN̦Íð¾ÄAT©NÅvXÛèiú{YJLcA`Qmì¶ClAcAYLA\KANgEAAACe}iVAú{YRMAú{Y_CYjðÎÛÉARARNVÌI²ÆBðiß½B

iSjuâ`¹Ì·úÉÀèÈÛ¶Ei¿ÇÆBEÛ¶ZpÌüPv

@ÆSÌÅÛ¶µÄ¢éA¨â`¹ÌÍQOPONPPWvÅQSUTSW_Å éB»ÌSĪíqÌ`ÅÛ¶³êÄ¢éí¯ÅÍÈAh{ÌÅÌÛ¶iSSXOQ_jâ|{nÅÌÛ¶iPPXV_jÈÇðÜñÅ¢éBh{ÌÌÀS©Âø¦IÈ۶̽ßAöåÛèðÜßAÈÖ©Âø¦ÌÇ¢´á·Û¶@ÌJðs¤ÆÆàÉA´á·Û¶@ÉæéN~èÌñdÛ¶ÆiÛ¶_ñPQOO_jðÀ{µÄ¢éB

iTjuâ`¹Ìp£i̽ßÌîñÇEñVXeÌx»ÆöJv

@W[oNÅÍAANeBuERNVÌðîñâÁ«îñðz[y[W©çõ3)Å«éæ¤ÉµÄ¢éÌÅA»Ìzzð\¿Å«éBzz\ɶAT©NiQOPONPPWvjÅvSUXPS_ÌA¨â`¹ðçí»Ì¼Ì¤â³ç̽ßÉzzµ½B

UDp

@OqÌRVqJÌæ¤ÉVµ¢iíð笷é½ßÉÍ»Ì޿ƵÄâ`¹ªp³êÄ¢éÌÅAáð °êΫèªÈ¢ªAÅßÌ»¡[¢áðÐÆ °ÄÝæ¤B

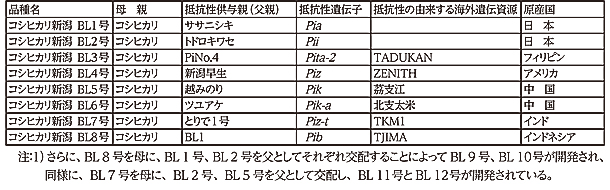

@V§âxR§ÅJ³ê½uRVqJakiblast-resistant linesjvÆ¢¤Vµ¢iíª éBàÆàÆRVqJͽû«iíðÚwµÄçí³ê½ªA»ÝÍü¡µ¢RÌiíƵÄlCª¢Bµ©µA¢à¿aÉã¢BÐÆÂÌcñÚ é¢ÍnæÌRVqJA¨ÌªAÝȯ¶â`IwiðàÁÄ¢éÆA¢à¿aÉæéíQªêCÉLªéÂ\«ª¢BJrÌÔÅ é¢à¿aÌa´÷¶¨ÉÍa´«ÌÙÈé½Ìni[XÆ¢¤jª èAêûA½lÈClâ`¹ÉͳܴÜÈ¢à¿aïR«â`qªmçêÄ¢éBRVqJÉïR«â`qðàÂiíððzµAñRVqJðA±ßµðG·é±ÆÉæÁÄAâ`IÉÍRVqJÆÙÆñǯêÅAÙÈéâ`¹©ç¢à¿aïR«â`qð±üµ½nð笵½B±êç̢©i½Æ¦ÎAakPAakQAakSÆakPOA é¢ÍakPAakQAakRÆakPOÈÇj𬵽̪RVqJakÅ éi\PjBÁèÌ¢à¿aa´÷¶¨Ì[Xª¶µÄàAêCÉ¢à¿aªLªéÂ\«ÍáA_òÌUzðȳ¦é±ÆªÂ\ÅA¢ÜâV§YÌRVqJÍÙÆñǪRVqJ akÅ éB

@»ÝAì¨ÌQmðͪ}¬ÉiñÅ¢éB»ÌZpvVÉæÁÄAâ`¹ÍsvÉÈé̾뤩B¢âAZpªiÞ±ÆÉæÁÄA©RE̽l«A»µÄA½çN੯ÄlÞªçñÅ«½ì¨ií̽l«ªð«¾©³ênßĨèAâ`¹Ì½l«ðg¢±È·¤JÍÞµë±ê©ç¾ÆvíêéB

VD¨íèÉ

@W[oNÌ®ÍA_ƶY«üãÉÂȪéViíJðAÅx¦é¤îÕÅ èAÆIÈíªÆµÄAâ`¹Ì±üªißçêÄ«½BæiðSÉAì¨â`¹ÍlÞ¤ÊÌàYƵÄA©RÉg¤×«Å éÆ¢¤l¦ûª éêûAPXXRN̶¨½l«ðñÌøÈ~Íâ`¹Éηé´YÌå I ªå£³êéæ¤ÉÈèA´YÖÌvzªªßçêéæ¤ÉÈÁ½B_ƪìÅÍAuçíÆÌ vÆu_¯Ì vÆ¢¤Î§ÆÈÁ½B

@±ÌæiÆWrãÌ¢íäéìkÌΧÍAbnoPOɨ¯é¼Ã®cèÌðÉ¢½é·¢c_ðà½çµ½BcèÅÍA±ÌðñÌ[ªmF³ê½B·Èí¿A¶¨â`¹ÉANZX·éêA¹ÛLÌà@ÈÇɵ½ªÁÄOÌîñÉîïÓð¾é±ÆA¨æÑANZXâvzªÉ¢ÄàÝÉÓ·éðÅÌÓªKvÅ é±ÆÍÏíÁĢȢB½¾µAcèøOÉÚ®µ½â`¹É¢ÄÍKp³êÈ¢BcèÍA¡ãATO©Èãªáy·êγ®Éø·éªAíªðÜßeªÇÌæ¤Èà@ð§è·éÌ©A é¢ÍµÈ¢Ì©Ac_ª±Å ë¤BªÌÔAâ`¹ÖÌANZXÍÞµë¢ïÉÈé©àµêÈ¢B

@êûAQOOPNÉAHÆ_Æ@Öie`njªÌðµAQOOSNÉøµ½H¿_ÆA¨â`¹ðñihsofqjÉÍAíªÍܾ¢ÁüÅ éªA½ÔÌANZXÌdgÝðñµÄ¨èA¡ãÌì¨â`¹ðµÁÄ¢½ßÉÍdvÅ éB¼Ã®cèɨ¢ÄàAhsofqâe`nH¿_Æâ`¹ÏõïÉ¢ľy³êÄ¢éB¡ãÍhsofqÖÌÁüàÜßAì¨â`¹ÖÌæè~ÈANZXÖÌwͪKvÅ éB